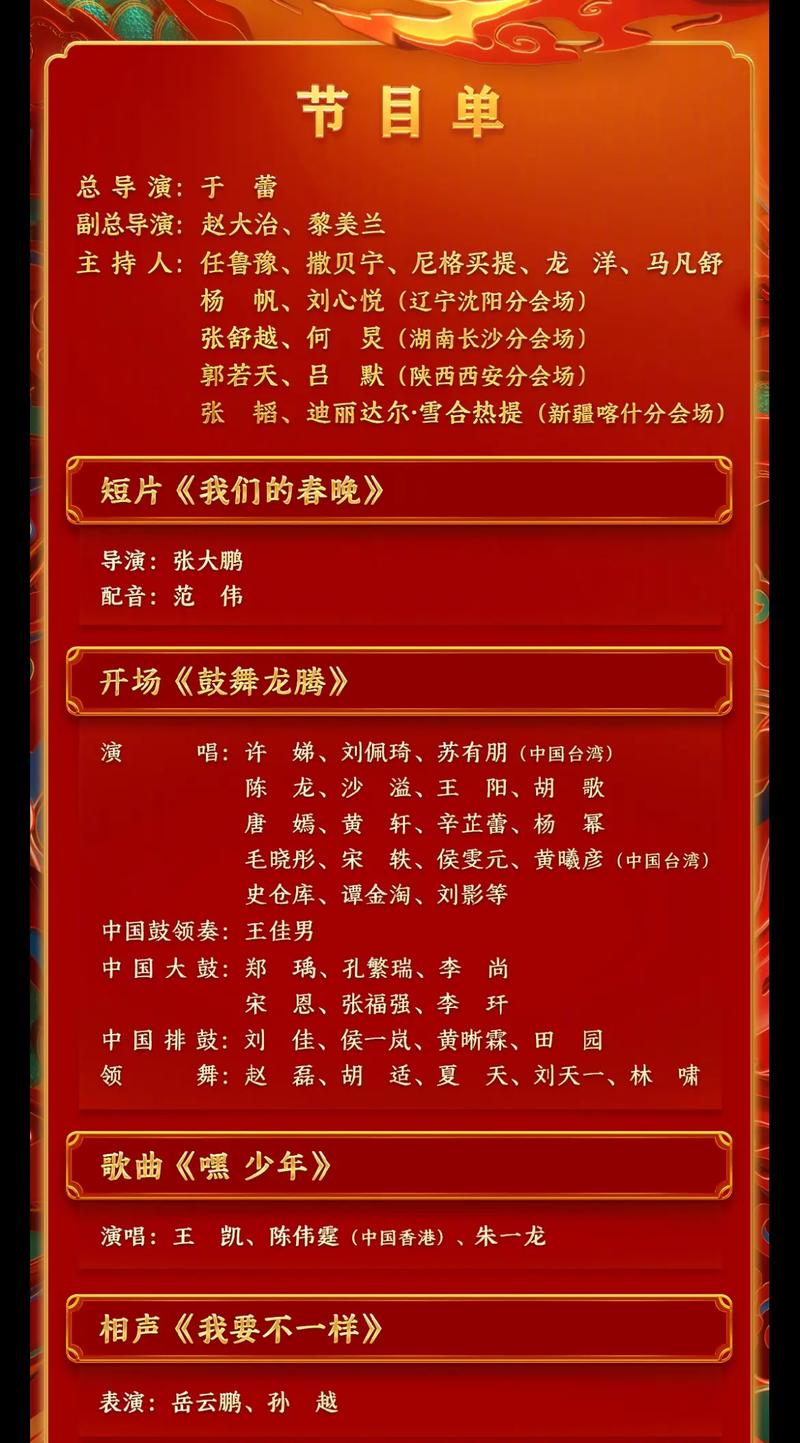

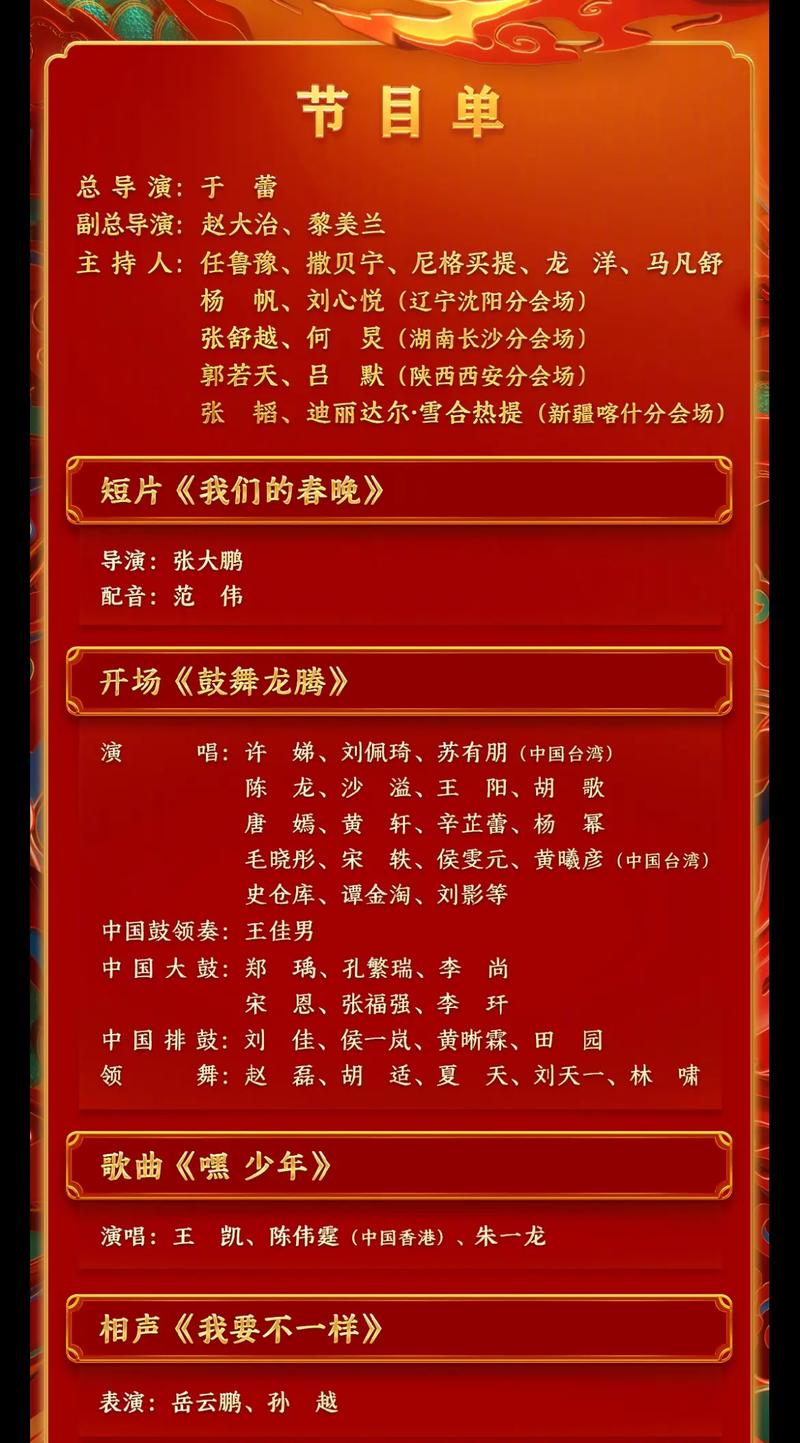

今年的春晚语言类节目遭遇争议,尤其是沈腾马丽、岳云鹏等人的作品因时长缩减而引发关注。其中,借伞因被指超时而成为众矢之的。然而,节目融合多种戏曲形式,传递正能量,弘扬传统文化,实为创新之举。尽管存在争议,但借伞的成功也反映出春晚节目创新与守旧的碰撞。在观众口味日益多样化的今天,春晚是否应该给予更多新颖节目机会,值得深思。 春晚《借伞》引发争议:创新与传统碰撞下的反思今年的春晚,歌舞节目繁多,而语言类节目却显得有些不尽人意,数量减少,表现也显得有些力不从心。其中,沈腾马丽的小品戛然而止,岳云鹏第八次登上春晚却遭遇质疑,引发了人们对春晚节目创新的关注。争议的焦点之一,便是赵雅芝、叶童表演的《借伞》节目。有观点认为,该节目严重超时,导致其他语言类节目时长被削减。然而,这一说法并未得到官方的明确回应。《借伞》在彩排时时长就长达18分20秒,是近几年语言类节目中时间最长的一个。然而,节目主创在直播中回应称,并不存在超时问题。他们认为,戏曲的音乐和时间都是卡好的,不可能超时十分钟,每个人的词都是安排好的。官方对此尚未做出明确说明,而一些观众对《借伞》这个小品也颇有微词。他们认为,节目打着“借伞”的名号,却东一榔头西一棒槌,不知道到底要表达什么。赵雅芝、叶童的出场,也只是简单重现经典片段,纯粹是情怀硬卖。然而,也有人认为,《借伞》融合了京剧、川剧、越剧、粤剧等多种形式,通过六七把伞和喜剧人、戏曲人串联了不同剧种的白蛇传,具有创新意义。节目不仅传递了人与人之间互助、温暖的正能量主题,还展现了戏曲年轻化的决心和态度,弘扬了坚守传统文化的决心。实际上,春晚的小品创作主旨一直在变化。从《借伞》这个节目中,我们可以看到,小品不再局限于单纯的搞笑,而是可以融入多种艺术形式,表达更深远的意义。正如有网友所言,小品可以有“有意思”,也可以有“有意义”。《借伞》的成功,也引发了人们对春晚节目创新的思考。在春晚这样的大型晚会上,时间把控一直是个难题。但《借伞》的火爆,也证明了这个节目是成功的。它让我们看到了创新与传统碰撞下的可能性,也为春晚节目创新提供了新的思路。当然,《借伞》的成功也离不开其他优秀节目的衬托。在春晚舞台上,我们应该给予更多新颖的节目机会,让它们在创新与传统之间找到平衡,为观众带来更多精彩。

春晚《借伞》引发争议:创新与传统碰撞下的反思今年的春晚,歌舞节目繁多,而语言类节目却显得有些不尽人意,数量减少,表现也显得有些力不从心。其中,沈腾马丽的小品戛然而止,岳云鹏第八次登上春晚却遭遇质疑,引发了人们对春晚节目创新的关注。争议的焦点之一,便是赵雅芝、叶童表演的《借伞》节目。有观点认为,该节目严重超时,导致其他语言类节目时长被削减。然而,这一说法并未得到官方的明确回应。《借伞》在彩排时时长就长达18分20秒,是近几年语言类节目中时间最长的一个。然而,节目主创在直播中回应称,并不存在超时问题。他们认为,戏曲的音乐和时间都是卡好的,不可能超时十分钟,每个人的词都是安排好的。官方对此尚未做出明确说明,而一些观众对《借伞》这个小品也颇有微词。他们认为,节目打着“借伞”的名号,却东一榔头西一棒槌,不知道到底要表达什么。赵雅芝、叶童的出场,也只是简单重现经典片段,纯粹是情怀硬卖。然而,也有人认为,《借伞》融合了京剧、川剧、越剧、粤剧等多种形式,通过六七把伞和喜剧人、戏曲人串联了不同剧种的白蛇传,具有创新意义。节目不仅传递了人与人之间互助、温暖的正能量主题,还展现了戏曲年轻化的决心和态度,弘扬了坚守传统文化的决心。实际上,春晚的小品创作主旨一直在变化。从《借伞》这个节目中,我们可以看到,小品不再局限于单纯的搞笑,而是可以融入多种艺术形式,表达更深远的意义。正如有网友所言,小品可以有“有意思”,也可以有“有意义”。《借伞》的成功,也引发了人们对春晚节目创新的思考。在春晚这样的大型晚会上,时间把控一直是个难题。但《借伞》的火爆,也证明了这个节目是成功的。它让我们看到了创新与传统碰撞下的可能性,也为春晚节目创新提供了新的思路。当然,《借伞》的成功也离不开其他优秀节目的衬托。在春晚舞台上,我们应该给予更多新颖的节目机会,让它们在创新与传统之间找到平衡,为观众带来更多精彩。

春晚《借伞》引发争议:创新与传统碰撞下的反思今年的春晚,歌舞节目繁多,而语言类节目却显得有些不尽人意,数量减少,表现也显得有些力不从心。其中,沈腾马丽的小品戛然而止,岳云鹏第八次登上春晚却遭遇质疑,引发了人们对春晚节目创新的关注。争议的焦点之一,便是赵雅芝、叶童表演的《借伞》节目。有观点认为,该节目严重超时,导致其他语言类节目时长被削减。然而,这一说法并未得到官方的明确回应。《借伞》在彩排时时长就长达18分20秒,是近几年语言类节目中时间最长的一个。然而,节目主创在直播中回应称,并不存在超时问题。他们认为,戏曲的音乐和时间都是卡好的,不可能超时十分钟,每个人的词都是安排好的。官方对此尚未做出明确说明,而一些观众对《借伞》这个小品也颇有微词。他们认为,节目打着“借伞”的名号,却东一榔头西一棒槌,不知道到底要表达什么。赵雅芝、叶童的出场,也只是简单重现经典片段,纯粹是情怀硬卖。然而,也有人认为,《借伞》融合了京剧、川剧、越剧、粤剧等多种形式,通过六七把伞和喜剧人、戏曲人串联了不同剧种的白蛇传,具有创新意义。节目不仅传递了人与人之间互助、温暖的正能量主题,还展现了戏曲年轻化的决心和态度,弘扬了坚守传统文化的决心。实际上,春晚的小品创作主旨一直在变化。从《借伞》这个节目中,我们可以看到,小品不再局限于单纯的搞笑,而是可以融入多种艺术形式,表达更深远的意义。正如有网友所言,小品可以有“有意思”,也可以有“有意义”。《借伞》的成功,也引发了人们对春晚节目创新的思考。在春晚这样的大型晚会上,时间把控一直是个难题。但《借伞》的火爆,也证明了这个节目是成功的。它让我们看到了创新与传统碰撞下的可能性,也为春晚节目创新提供了新的思路。当然,《借伞》的成功也离不开其他优秀节目的衬托。在春晚舞台上,我们应该给予更多新颖的节目机会,让它们在创新与传统之间找到平衡,为观众带来更多精彩。

春晚《借伞》引发争议:创新与传统碰撞下的反思今年的春晚,歌舞节目繁多,而语言类节目却显得有些不尽人意,数量减少,表现也显得有些力不从心。其中,沈腾马丽的小品戛然而止,岳云鹏第八次登上春晚却遭遇质疑,引发了人们对春晚节目创新的关注。争议的焦点之一,便是赵雅芝、叶童表演的《借伞》节目。有观点认为,该节目严重超时,导致其他语言类节目时长被削减。然而,这一说法并未得到官方的明确回应。《借伞》在彩排时时长就长达18分20秒,是近几年语言类节目中时间最长的一个。然而,节目主创在直播中回应称,并不存在超时问题。他们认为,戏曲的音乐和时间都是卡好的,不可能超时十分钟,每个人的词都是安排好的。官方对此尚未做出明确说明,而一些观众对《借伞》这个小品也颇有微词。他们认为,节目打着“借伞”的名号,却东一榔头西一棒槌,不知道到底要表达什么。赵雅芝、叶童的出场,也只是简单重现经典片段,纯粹是情怀硬卖。然而,也有人认为,《借伞》融合了京剧、川剧、越剧、粤剧等多种形式,通过六七把伞和喜剧人、戏曲人串联了不同剧种的白蛇传,具有创新意义。节目不仅传递了人与人之间互助、温暖的正能量主题,还展现了戏曲年轻化的决心和态度,弘扬了坚守传统文化的决心。实际上,春晚的小品创作主旨一直在变化。从《借伞》这个节目中,我们可以看到,小品不再局限于单纯的搞笑,而是可以融入多种艺术形式,表达更深远的意义。正如有网友所言,小品可以有“有意思”,也可以有“有意义”。《借伞》的成功,也引发了人们对春晚节目创新的思考。在春晚这样的大型晚会上,时间把控一直是个难题。但《借伞》的火爆,也证明了这个节目是成功的。它让我们看到了创新与传统碰撞下的可能性,也为春晚节目创新提供了新的思路。当然,《借伞》的成功也离不开其他优秀节目的衬托。在春晚舞台上,我们应该给予更多新颖的节目机会,让它们在创新与传统之间找到平衡,为观众带来更多精彩。