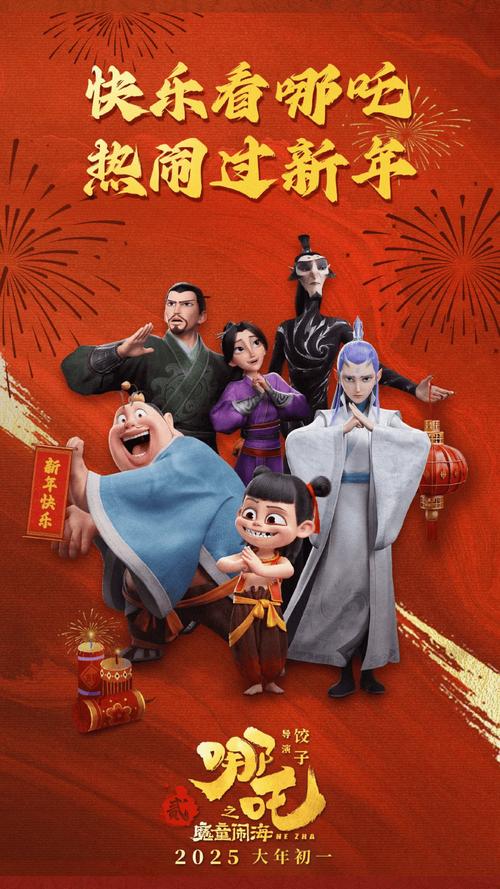

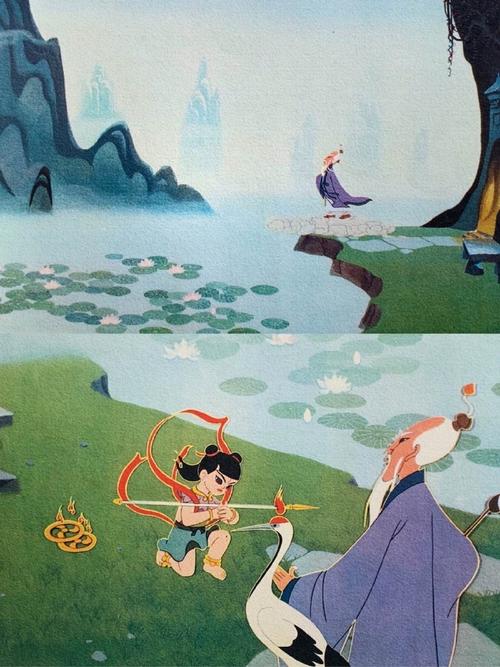

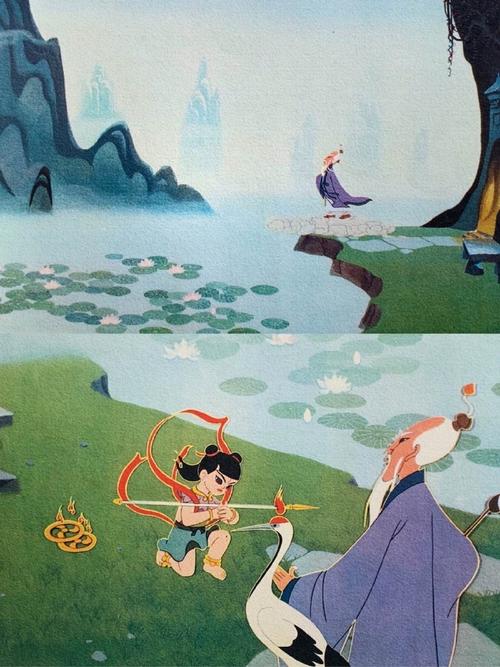

在1981年,宫崎骏在观看上海美术电影制片厂拍摄的哪吒闹海后,对影片产生了独特的解读,认为其中暗含了深刻的政治寓意。然而,经过考证,这种解读实为一种误读。哪吒闹海作为“文革”后中国制作的第一部动画长片,背后隐藏着丰富的历史背景和创作故事。影片在制作过程中经历了多次变动,最终呈现出的形象与原作相比,已大大简化。尽管如此,它仍然以其独特的艺术魅力和深刻的内涵,成为了中国动画史上的经典之作。这部影片不仅见证了美术电影事业的复兴,也成为了国产动画“黄金十年”的起点。 解读《哪吒闹海》:经典国产动画的误读与时代印记《哪吒闹海》,这部诞生于1981年的中国美术长片,不仅在国内引发了广泛的关注,更在邻国日本展映时,吸引了日后成为动画大师的宫崎骏的注意。然而,宫崎骏对于这部影片的解读却带有浓厚的政治色彩,他认为影片中的四海龙王象征着四人帮,太乙真人则暗指周恩来。然而,这种解读是否准确呢?事实上,《哪吒闹海》的剧本初稿早在五十年代末就已经完成,原计划是一部中苏合拍片,但由于中苏交恶而搁浅。所谓的“影射”一说,不过是后人的误读。而宫崎骏的误解,也并不令人意外。因为《哪吒闹海》是文革结束后中国制作的第一部动画长片,也是建国三十周年的献礼片,外界难免会用政治的眼光去解读它。然而,鲜为人知的是,上美原定的献礼片并非《哪吒闹海》,而是《三打白骨精》。但由于“白骨精”有影射江青之嫌,最终被否决。而《哪吒闹海》则是在这样的背景下,阴差阳错地获得了翻拍的机会。《哪吒闹海》的脚本出奇地“单纯”,原作中所有可能被深度阐释的地方都被改编“削平”了。在动画脚本中,哪吒与龙王的斗争成为主要矛盾,人物形象也比原作“干净”了许多。但这也正是《哪吒闹海》作为新旧交替时代交替关口的作品的体现。《哪吒闹海》的人物设计,也充满了时代的烙印。太乙真人甚至随身带着一把锄头,暗示神仙也不忘劳动本色。而哪吒的形象,则更接近海边渔民的孩子。尽管《哪吒闹海》没有太深刻的思想,对神话原作的改编也有遗珠之憾,但杰出的作画弥补了这些不足。尤其是影片中的传神写意演出,如哪吒重生后扑入太乙真人怀中的三百六十度旋转镜头,以及哪吒自刎那一幕,都极具诗意,令人叹服。作为新时期国产动画的起点,《哪吒闹海》不仅是一部经典,更是一部承载着时代印记的作品。它犹如一个原点,内部包含着各式各样的可能性,留待后人挖掘。

解读《哪吒闹海》:经典国产动画的误读与时代印记《哪吒闹海》,这部诞生于1981年的中国美术长片,不仅在国内引发了广泛的关注,更在邻国日本展映时,吸引了日后成为动画大师的宫崎骏的注意。然而,宫崎骏对于这部影片的解读却带有浓厚的政治色彩,他认为影片中的四海龙王象征着四人帮,太乙真人则暗指周恩来。然而,这种解读是否准确呢?事实上,《哪吒闹海》的剧本初稿早在五十年代末就已经完成,原计划是一部中苏合拍片,但由于中苏交恶而搁浅。所谓的“影射”一说,不过是后人的误读。而宫崎骏的误解,也并不令人意外。因为《哪吒闹海》是文革结束后中国制作的第一部动画长片,也是建国三十周年的献礼片,外界难免会用政治的眼光去解读它。然而,鲜为人知的是,上美原定的献礼片并非《哪吒闹海》,而是《三打白骨精》。但由于“白骨精”有影射江青之嫌,最终被否决。而《哪吒闹海》则是在这样的背景下,阴差阳错地获得了翻拍的机会。《哪吒闹海》的脚本出奇地“单纯”,原作中所有可能被深度阐释的地方都被改编“削平”了。在动画脚本中,哪吒与龙王的斗争成为主要矛盾,人物形象也比原作“干净”了许多。但这也正是《哪吒闹海》作为新旧交替时代交替关口的作品的体现。《哪吒闹海》的人物设计,也充满了时代的烙印。太乙真人甚至随身带着一把锄头,暗示神仙也不忘劳动本色。而哪吒的形象,则更接近海边渔民的孩子。尽管《哪吒闹海》没有太深刻的思想,对神话原作的改编也有遗珠之憾,但杰出的作画弥补了这些不足。尤其是影片中的传神写意演出,如哪吒重生后扑入太乙真人怀中的三百六十度旋转镜头,以及哪吒自刎那一幕,都极具诗意,令人叹服。作为新时期国产动画的起点,《哪吒闹海》不仅是一部经典,更是一部承载着时代印记的作品。它犹如一个原点,内部包含着各式各样的可能性,留待后人挖掘。

解读《哪吒闹海》:经典国产动画的误读与时代印记《哪吒闹海》,这部诞生于1981年的中国美术长片,不仅在国内引发了广泛的关注,更在邻国日本展映时,吸引了日后成为动画大师的宫崎骏的注意。然而,宫崎骏对于这部影片的解读却带有浓厚的政治色彩,他认为影片中的四海龙王象征着四人帮,太乙真人则暗指周恩来。然而,这种解读是否准确呢?事实上,《哪吒闹海》的剧本初稿早在五十年代末就已经完成,原计划是一部中苏合拍片,但由于中苏交恶而搁浅。所谓的“影射”一说,不过是后人的误读。而宫崎骏的误解,也并不令人意外。因为《哪吒闹海》是文革结束后中国制作的第一部动画长片,也是建国三十周年的献礼片,外界难免会用政治的眼光去解读它。然而,鲜为人知的是,上美原定的献礼片并非《哪吒闹海》,而是《三打白骨精》。但由于“白骨精”有影射江青之嫌,最终被否决。而《哪吒闹海》则是在这样的背景下,阴差阳错地获得了翻拍的机会。《哪吒闹海》的脚本出奇地“单纯”,原作中所有可能被深度阐释的地方都被改编“削平”了。在动画脚本中,哪吒与龙王的斗争成为主要矛盾,人物形象也比原作“干净”了许多。但这也正是《哪吒闹海》作为新旧交替时代交替关口的作品的体现。《哪吒闹海》的人物设计,也充满了时代的烙印。太乙真人甚至随身带着一把锄头,暗示神仙也不忘劳动本色。而哪吒的形象,则更接近海边渔民的孩子。尽管《哪吒闹海》没有太深刻的思想,对神话原作的改编也有遗珠之憾,但杰出的作画弥补了这些不足。尤其是影片中的传神写意演出,如哪吒重生后扑入太乙真人怀中的三百六十度旋转镜头,以及哪吒自刎那一幕,都极具诗意,令人叹服。作为新时期国产动画的起点,《哪吒闹海》不仅是一部经典,更是一部承载着时代印记的作品。它犹如一个原点,内部包含着各式各样的可能性,留待后人挖掘。

解读《哪吒闹海》:经典国产动画的误读与时代印记《哪吒闹海》,这部诞生于1981年的中国美术长片,不仅在国内引发了广泛的关注,更在邻国日本展映时,吸引了日后成为动画大师的宫崎骏的注意。然而,宫崎骏对于这部影片的解读却带有浓厚的政治色彩,他认为影片中的四海龙王象征着四人帮,太乙真人则暗指周恩来。然而,这种解读是否准确呢?事实上,《哪吒闹海》的剧本初稿早在五十年代末就已经完成,原计划是一部中苏合拍片,但由于中苏交恶而搁浅。所谓的“影射”一说,不过是后人的误读。而宫崎骏的误解,也并不令人意外。因为《哪吒闹海》是文革结束后中国制作的第一部动画长片,也是建国三十周年的献礼片,外界难免会用政治的眼光去解读它。然而,鲜为人知的是,上美原定的献礼片并非《哪吒闹海》,而是《三打白骨精》。但由于“白骨精”有影射江青之嫌,最终被否决。而《哪吒闹海》则是在这样的背景下,阴差阳错地获得了翻拍的机会。《哪吒闹海》的脚本出奇地“单纯”,原作中所有可能被深度阐释的地方都被改编“削平”了。在动画脚本中,哪吒与龙王的斗争成为主要矛盾,人物形象也比原作“干净”了许多。但这也正是《哪吒闹海》作为新旧交替时代交替关口的作品的体现。《哪吒闹海》的人物设计,也充满了时代的烙印。太乙真人甚至随身带着一把锄头,暗示神仙也不忘劳动本色。而哪吒的形象,则更接近海边渔民的孩子。尽管《哪吒闹海》没有太深刻的思想,对神话原作的改编也有遗珠之憾,但杰出的作画弥补了这些不足。尤其是影片中的传神写意演出,如哪吒重生后扑入太乙真人怀中的三百六十度旋转镜头,以及哪吒自刎那一幕,都极具诗意,令人叹服。作为新时期国产动画的起点,《哪吒闹海》不仅是一部经典,更是一部承载着时代印记的作品。它犹如一个原点,内部包含着各式各样的可能性,留待后人挖掘。