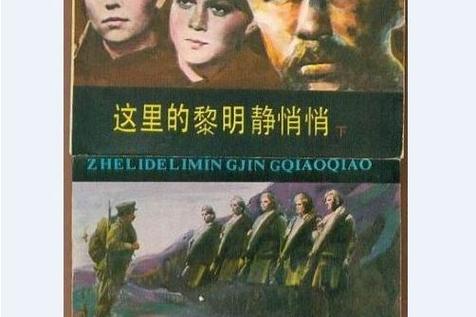

,《这里的黎明静悄悄》里那帮德国兵,演得有点傻乎乎的?五个女兵加上个临时抓来的准尉,就把十六个装备得跟样的德国兵给收拾得服服帖帖,搁你身上,能不嘀咕吗?看这电影心里都犯嘀咕:这德国兵真不行啊?那准尉军事素养差得能当笑话讲,就那几个女兵,守个小火车站,跟德军的特种兵在林子里干仗,是送死。她们,最后牺牲得多惨,这仗打得,能不窝火吗?那帮网友说了,要论打仗,德国兵那**老手,要是真们给发现了,他们得咋办?他们肯定得赶紧打电话给上面报告情况,让后援快点来。他们得利用铁路上的东西,像木头啊、铁轨把防空洞弄得结结实实的。他们手里有高射机枪和莫辛纳干步枪,那射程远着德国人的冲锋枪射程短,正好拿德国人的短处对付德国人的长处。要么拿步枪一个一个地放冷箭,要么用高射机枪把冲过来的一大帮德国兵给扫飞了,总之就是不让德国兵靠近,等后面的人来支援。**,那准尉呢?他想的办法跟人家想的反着来,用自己会的去攻人家会的,这不是自投罗网吗?还是因为铁路长得没边儿没沿儿的,十几个德国伞兵能带多少炸药?能炸断多长的铁轨?飞机为啥要炸车站?因为车站是交通要道!飞机炸车站还有高射机枪在那儿守着德国人没办法,只能派伞兵去把人给解决了,再把车站里的东西给毁了。按说德国人要把伞兵投到铁路附近,可他们偏不,居然把伞兵投到高炮部队藏人的地方,这不是明摆着想找死吗?以前也有伞兵落地正好撞上女兵的枪口,一下子就没了,一个活口都没留下。还没完,德国人居然还把伞兵投到女兵活动的地方,这不是主动往枪口上撞吗?后来准尉带着女兵去追那些德国伞兵,女兵们牺牲得挺惨的,但最终还是把德国伞兵给收拾了。最搞不懂的是,最后准尉押送着德国兵居然迷迷糊糊地碰上了接应的部队。这德国兵太傻了?就因为德国兵这么傻,女兵们才跟他们周旋,最后把胜利的旗帜举了起来,把德国兵的阴谋给粉碎了。这些德国兵是要炸哪一条铁路呢?我们**从小说里的一些描写来判断故事发生在哪儿。小说里说了,当丽达发现德国人以后,苏军很快就判断出来了:“是奔基洛夫铁路去了。”后来准尉**的时候也说了:“敌方兵力为两名武装到牙齿的德国鬼子,他们正朝着沃比湖地区移动,企图潜入基洛夫铁路和以斯大林同志命名的白海—波罗的海运河区域。我方总共是六个人,任务是坚守西牛兴岭,并在此地擒获敌人。我们的左邻是沃比湖,右邻——列贡托夫湖……”准尉停顿了一下,清了清嗓子,好像有点慌,心想,还是把命令写在纸上吧。然后他又接着说了:“我决定:在主阵地狙击敌人,在未跟敌人接火之前,先迫使他们投降。若遇到反抗,就击毙其中一名,另一个如何要生擒。一切装备留在后备阵地,由战士契特维尔达克看管。必须有我的命令才能开始战斗行动。委任奥夏宁娜下士为我的副手,万一她失去战斗力,就由战士古尔维奇担任。有问题吗?”从这些话里**看出,小说发生的地点,就在“基洛夫铁路和以斯大林同志命名的白海—波罗的海运河区域”**范围里。这一片地方,在列宁格勒的北边。从战争的路线图上来看,这一段区域**介入的,只能是德国的同盟军芬兰部队。我们再来看看作者的创作谈,看看作者是从哪儿**这篇小说的灵感的。《苏联文学》1981年第6期上发表了作者瓦西里耶夫的“《这里的黎明静悄悄……》的创作过程”一文,其中提到:“小说的情节以真事为基础。事情发生在通往穆尔曼斯克铁路附近的一个前沿阵地。希特勒匪徒两次企图切断这条铁路线,破坏我方部队和装备的运输,但是他们并没有得逞。这里进行的是阵地战,我们的士兵深藏在地下,防务固若金汤。德国人不得不往我们后方派遣破坏者。两个伞兵小队被消灭了,而第三个伞兵小队却隐蔽在森林里,出一个会让站上。驻守在这里的士兵为数不多,他们不是作战部队,其中还有一些伤残人员和老人。这些人装备只有步枪。然而这支人数不多的驻防军没被吓倒,他们同法西斯分子展开了殊死的战斗,一直奋战到援军到来的时候。只有一个中士幸存下来了……这虽是一个局部事件,却犹如一滴水**出了伟大的战争。这篇小说的情节就是由此**的。”文中的“穆尔曼斯克铁路”实际上是“摩尔曼斯克铁路”的另一种说法。摩尔曼斯克靠近白海,小说故事发生地靠近摩尔曼斯克的铁路,又在“白海—波罗的海运河区域”范围内,这样一来,**区域只能在“卡累利阿”**区间。综合来看,小说的灵感《消息报》一则简报:红军某分队在彼得罗扎沃茨克-摩尔曼斯克沿线阻击德军破坏小组,而实际上这些破坏小组是由芬兰部队组成的(而且作者的口头采访也证实了这一点)。作家为了把小说写得完整,把战场搬到了白海-波罗的海运河区域,把男性士兵改成了女兵分队,幸存者原型——那位荣获“战功奖章”的军士在小说里被**为准尉。由此我们**知道,小说里的德国兵原型,其实是芬兰部队。此说在国内媒体与网站上有没有有报道?我们**用DEPPSEEK来搜索一下,看看**如何:《这里的黎明静悄悄》中的德军原型芬兰兵?《这里的黎明静悄悄》中德军角色的原型有没有与芬兰士兵有关,目前公开的文献和资料中并未明确说到这一设定。下面的是综合**:原著与历史背景小说作者瓦西里耶夫以苏联卫国战争为背景,故事中的德军空降兵是虚构的敌对力量,它的意义其实就在**女兵们的英勇牺牲。原著及多数改编版本(如1972年电影)均未将德军与芬兰军队关联。历史上,芬兰虽在苏德战争期间与德国结盟对抗苏联,但小说中的战斗场景设定在苏联境内,与苏芬战争(1939-1940)或芬兰“继续战争”(1941-1944)无直接关联。创作意图与改编差异瓦西里耶夫通过女兵群像凸显战争的残酷性,德军角色更多是性的“侵略者”符号。2015年电影版虽修改了部分角色背景(如将女兵战前生活改为苦难叙事),但仍未涉及芬兰元素。有研究者说,小说原型整合了作者听闻的多个战例,但未指向芬兰军队。历史与艺术的区分尽管芬兰在二战中与德国合作,但小说和电影均未暗示德军原型为芬兰兵。芬兰军队的作战风格(如雪地游击)与小说中描述的德军正规空降兵战术差异挺。芬兰在1944年转向同盟国阵营后甚至**说与德军交战,进一步削弱了这种关联的性。综上,现有证据表明《这里的黎明静悄悄》中的德军角色是虚构的典型侵略者形象,与芬兰军队无直接原型关联。若用户对苏芬战争或芬兰在二战中的角色感兴趣,可参考相关历史资料。我们这一篇,**说是中文网站上的第一篇揭开《这里的黎明静悄悄》中的德军太怂的谜团的开创性。

,《这里的黎明静悄悄》里那帮德国兵,演得有点傻乎乎的?五个女兵加上个临时抓来的准尉,就把十六个装备得跟样的德国兵给收拾得服服帖帖,搁你身上,能不嘀咕吗?看这电影心里都犯嘀咕:这德国兵真不行啊?那准尉军事素养差得能当笑话讲,就那几个女兵,守个小火车站,跟德军的特种兵在林子里干仗,是送死。她们,最后牺牲得多惨,这仗打得,能不窝火吗?那帮网友说了,要论打仗,德国兵那**老手,要是真们给发现了,他们得咋办?他们肯定得赶紧打电话给上面报告情况,让后援快点来。他们得利用铁路上的东西,像木头啊、铁轨把防空洞弄得结结实实的。他们手里有高射机枪和莫辛纳干步枪,那射程远着德国人的冲锋枪射程短,正好拿德国人的短处对付德国人的长处。要么拿步枪一个一个地放冷箭,要么用高射机枪把冲过来的一大帮德国兵给扫飞了,总之就是不让德国兵靠近,等后面的人来支援。**,那准尉呢?他想的办法跟人家想的反着来,用自己会的去攻人家会的,这不是自投罗网吗?还是因为铁路长得没边儿没沿儿的,十几个德国伞兵能带多少炸药?能炸断多长的铁轨?飞机为啥要炸车站?因为车站是交通要道!飞机炸车站还有高射机枪在那儿守着德国人没办法,只能派伞兵去把人给解决了,再把车站里的东西给毁了。按说德国人要把伞兵投到铁路附近,可他们偏不,居然把伞兵投到高炮部队藏人的地方,这不是明摆着想找死吗?以前也有伞兵落地正好撞上女兵的枪口,一下子就没了,一个活口都没留下。还没完,德国人居然还把伞兵投到女兵活动的地方,这不是主动往枪口上撞吗?后来准尉带着女兵去追那些德国伞兵,女兵们牺牲得挺惨的,但最终还是把德国伞兵给收拾了。最搞不懂的是,最后准尉押送着德国兵居然迷迷糊糊地碰上了接应的部队。这德国兵太傻了?就因为德国兵这么傻,女兵们才跟他们周旋,最后把胜利的旗帜举了起来,把德国兵的阴谋给粉碎了。这些德国兵是要炸哪一条铁路呢?我们**从小说里的一些描写来判断故事发生在哪儿。小说里说了,当丽达发现德国人以后,苏军很快就判断出来了:“是奔基洛夫铁路去了。”后来准尉**的时候也说了:“敌方兵力为两名武装到牙齿的德国鬼子,他们正朝着沃比湖地区移动,企图潜入基洛夫铁路和以斯大林同志命名的白海—波罗的海运河区域。我方总共是六个人,任务是坚守西牛兴岭,并在此地擒获敌人。我们的左邻是沃比湖,右邻——列贡托夫湖……”准尉停顿了一下,清了清嗓子,好像有点慌,心想,还是把命令写在纸上吧。然后他又接着说了:“我决定:在主阵地狙击敌人,在未跟敌人接火之前,先迫使他们投降。若遇到反抗,就击毙其中一名,另一个如何要生擒。一切装备留在后备阵地,由战士契特维尔达克看管。必须有我的命令才能开始战斗行动。委任奥夏宁娜下士为我的副手,万一她失去战斗力,就由战士古尔维奇担任。有问题吗?”从这些话里**看出,小说发生的地点,就在“基洛夫铁路和以斯大林同志命名的白海—波罗的海运河区域”**范围里。这一片地方,在列宁格勒的北边。从战争的路线图上来看,这一段区域**介入的,只能是德国的同盟军芬兰部队。我们再来看看作者的创作谈,看看作者是从哪儿**这篇小说的灵感的。《苏联文学》1981年第6期上发表了作者瓦西里耶夫的“《这里的黎明静悄悄……》的创作过程”一文,其中提到:“小说的情节以真事为基础。事情发生在通往穆尔曼斯克铁路附近的一个前沿阵地。希特勒匪徒两次企图切断这条铁路线,破坏我方部队和装备的运输,但是他们并没有得逞。这里进行的是阵地战,我们的士兵深藏在地下,防务固若金汤。德国人不得不往我们后方派遣破坏者。两个伞兵小队被消灭了,而第三个伞兵小队却隐蔽在森林里,出一个会让站上。驻守在这里的士兵为数不多,他们不是作战部队,其中还有一些伤残人员和老人。这些人装备只有步枪。然而这支人数不多的驻防军没被吓倒,他们同法西斯分子展开了殊死的战斗,一直奋战到援军到来的时候。只有一个中士幸存下来了……这虽是一个局部事件,却犹如一滴水**出了伟大的战争。这篇小说的情节就是由此**的。”文中的“穆尔曼斯克铁路”实际上是“摩尔曼斯克铁路”的另一种说法。摩尔曼斯克靠近白海,小说故事发生地靠近摩尔曼斯克的铁路,又在“白海—波罗的海运河区域”范围内,这样一来,**区域只能在“卡累利阿”**区间。综合来看,小说的灵感《消息报》一则简报:红军某分队在彼得罗扎沃茨克-摩尔曼斯克沿线阻击德军破坏小组,而实际上这些破坏小组是由芬兰部队组成的(而且作者的口头采访也证实了这一点)。作家为了把小说写得完整,把战场搬到了白海-波罗的海运河区域,把男性士兵改成了女兵分队,幸存者原型——那位荣获“战功奖章”的军士在小说里被**为准尉。由此我们**知道,小说里的德国兵原型,其实是芬兰部队。此说在国内媒体与网站上有没有有报道?我们**用DEPPSEEK来搜索一下,看看**如何:《这里的黎明静悄悄》中的德军原型芬兰兵?《这里的黎明静悄悄》中德军角色的原型有没有与芬兰士兵有关,目前公开的文献和资料中并未明确说到这一设定。下面的是综合**:原著与历史背景小说作者瓦西里耶夫以苏联卫国战争为背景,故事中的德军空降兵是虚构的敌对力量,它的意义其实就在**女兵们的英勇牺牲。原著及多数改编版本(如1972年电影)均未将德军与芬兰军队关联。历史上,芬兰虽在苏德战争期间与德国结盟对抗苏联,但小说中的战斗场景设定在苏联境内,与苏芬战争(1939-1940)或芬兰“继续战争”(1941-1944)无直接关联。创作意图与改编差异瓦西里耶夫通过女兵群像凸显战争的残酷性,德军角色更多是性的“侵略者”符号。2015年电影版虽修改了部分角色背景(如将女兵战前生活改为苦难叙事),但仍未涉及芬兰元素。有研究者说,小说原型整合了作者听闻的多个战例,但未指向芬兰军队。历史与艺术的区分尽管芬兰在二战中与德国合作,但小说和电影均未暗示德军原型为芬兰兵。芬兰军队的作战风格(如雪地游击)与小说中描述的德军正规空降兵战术差异挺。芬兰在1944年转向同盟国阵营后甚至**说与德军交战,进一步削弱了这种关联的性。综上,现有证据表明《这里的黎明静悄悄》中的德军角色是虚构的典型侵略者形象,与芬兰军队无直接原型关联。若用户对苏芬战争或芬兰在二战中的角色感兴趣,可参考相关历史资料。我们这一篇,**说是中文网站上的第一篇揭开《这里的黎明静悄悄》中的德军太怂的谜团的开创性。《这里的黎明静悄悄》灵感源自苏芬战争,非虚构改编

,《这里的黎明静悄悄》里那帮德国兵,演得有点傻乎乎的?五个女兵加上个临时抓来的准尉,就把十六个装备得跟样的德国兵给收拾得服服帖帖,搁你身上,能不嘀咕吗?看这电影心里都犯嘀咕:这德国兵真不行啊?那准尉军事素养差得能当笑话讲,就那几个女兵,守个小火车站,跟德军的特种兵在林子里干仗,是送死。她们,最后牺牲得多惨,这仗打得,能不窝火吗?那帮网友说了,要论打仗,德国兵那**老手,要是真们给发现了,他们得咋办?他们肯定得赶紧打电话给上面报告情况,让后援快点来。他们得利用铁路上的东西,像木头啊、铁轨把防空洞弄得结结实实的。他们手里有高射机枪和莫辛纳干步枪,那射程远着德国人的冲锋枪射程短,正好拿德国人的短处对付德国人的长处。要么拿步枪一个一个地放冷箭,要么用高射机枪把冲过来的一大帮德国兵给扫飞了,总之就是不让德国兵靠近,等后面的人来支援。**,那准尉呢?他想的办法跟人家想的反着来,用自己会的去攻人家会的,这不是自投罗网吗?还是因为铁路长得没边儿没沿儿的,十几个德国伞兵能带多少炸药?能炸断多长的铁轨?飞机为啥要炸车站?因为车站是交通要道!飞机炸车站还有高射机枪在那儿守着德国人没办法,只能派伞兵去把人给解决了,再把车站里的东西给毁了。按说德国人要把伞兵投到铁路附近,可他们偏不,居然把伞兵投到高炮部队藏人的地方,这不是明摆着想找死吗?以前也有伞兵落地正好撞上女兵的枪口,一下子就没了,一个活口都没留下。还没完,德国人居然还把伞兵投到女兵活动的地方,这不是主动往枪口上撞吗?后来准尉带着女兵去追那些德国伞兵,女兵们牺牲得挺惨的,但最终还是把德国伞兵给收拾了。最搞不懂的是,最后准尉押送着德国兵居然迷迷糊糊地碰上了接应的部队。这德国兵太傻了?就因为德国兵这么傻,女兵们才跟他们周旋,最后把胜利的旗帜举了起来,把德国兵的阴谋给粉碎了。这些德国兵是要炸哪一条铁路呢?我们**从小说里的一些描写来判断故事发生在哪儿。小说里说了,当丽达发现德国人以后,苏军很快就判断出来了:“是奔基洛夫铁路去了。”后来准尉**的时候也说了:“敌方兵力为两名武装到牙齿的德国鬼子,他们正朝着沃比湖地区移动,企图潜入基洛夫铁路和以斯大林同志命名的白海—波罗的海运河区域。我方总共是六个人,任务是坚守西牛兴岭,并在此地擒获敌人。我们的左邻是沃比湖,右邻——列贡托夫湖……”准尉停顿了一下,清了清嗓子,好像有点慌,心想,还是把命令写在纸上吧。然后他又接着说了:“我决定:在主阵地狙击敌人,在未跟敌人接火之前,先迫使他们投降。若遇到反抗,就击毙其中一名,另一个如何要生擒。一切装备留在后备阵地,由战士契特维尔达克看管。必须有我的命令才能开始战斗行动。委任奥夏宁娜下士为我的副手,万一她失去战斗力,就由战士古尔维奇担任。有问题吗?”从这些话里**看出,小说发生的地点,就在“基洛夫铁路和以斯大林同志命名的白海—波罗的海运河区域”**范围里。这一片地方,在列宁格勒的北边。从战争的路线图上来看,这一段区域**介入的,只能是德国的同盟军芬兰部队。我们再来看看作者的创作谈,看看作者是从哪儿**这篇小说的灵感的。《苏联文学》1981年第6期上发表了作者瓦西里耶夫的“《这里的黎明静悄悄……》的创作过程”一文,其中提到:“小说的情节以真事为基础。事情发生在通往穆尔曼斯克铁路附近的一个前沿阵地。希特勒匪徒两次企图切断这条铁路线,破坏我方部队和装备的运输,但是他们并没有得逞。这里进行的是阵地战,我们的士兵深藏在地下,防务固若金汤。德国人不得不往我们后方派遣破坏者。两个伞兵小队被消灭了,而第三个伞兵小队却隐蔽在森林里,出一个会让站上。驻守在这里的士兵为数不多,他们不是作战部队,其中还有一些伤残人员和老人。这些人装备只有步枪。然而这支人数不多的驻防军没被吓倒,他们同法西斯分子展开了殊死的战斗,一直奋战到援军到来的时候。只有一个中士幸存下来了……这虽是一个局部事件,却犹如一滴水**出了伟大的战争。这篇小说的情节就是由此**的。”文中的“穆尔曼斯克铁路”实际上是“摩尔曼斯克铁路”的另一种说法。摩尔曼斯克靠近白海,小说故事发生地靠近摩尔曼斯克的铁路,又在“白海—波罗的海运河区域”范围内,这样一来,**区域只能在“卡累利阿”**区间。综合来看,小说的灵感《消息报》一则简报:红军某分队在彼得罗扎沃茨克-摩尔曼斯克沿线阻击德军破坏小组,而实际上这些破坏小组是由芬兰部队组成的(而且作者的口头采访也证实了这一点)。作家为了把小说写得完整,把战场搬到了白海-波罗的海运河区域,把男性士兵改成了女兵分队,幸存者原型——那位荣获“战功奖章”的军士在小说里被**为准尉。由此我们**知道,小说里的德国兵原型,其实是芬兰部队。此说在国内媒体与网站上有没有有报道?我们**用DEPPSEEK来搜索一下,看看**如何:《这里的黎明静悄悄》中的德军原型芬兰兵?《这里的黎明静悄悄》中德军角色的原型有没有与芬兰士兵有关,目前公开的文献和资料中并未明确说到这一设定。下面的是综合**:原著与历史背景小说作者瓦西里耶夫以苏联卫国战争为背景,故事中的德军空降兵是虚构的敌对力量,它的意义其实就在**女兵们的英勇牺牲。原著及多数改编版本(如1972年电影)均未将德军与芬兰军队关联。历史上,芬兰虽在苏德战争期间与德国结盟对抗苏联,但小说中的战斗场景设定在苏联境内,与苏芬战争(1939-1940)或芬兰“继续战争”(1941-1944)无直接关联。创作意图与改编差异瓦西里耶夫通过女兵群像凸显战争的残酷性,德军角色更多是性的“侵略者”符号。2015年电影版虽修改了部分角色背景(如将女兵战前生活改为苦难叙事),但仍未涉及芬兰元素。有研究者说,小说原型整合了作者听闻的多个战例,但未指向芬兰军队。历史与艺术的区分尽管芬兰在二战中与德国合作,但小说和电影均未暗示德军原型为芬兰兵。芬兰军队的作战风格(如雪地游击)与小说中描述的德军正规空降兵战术差异挺。芬兰在1944年转向同盟国阵营后甚至**说与德军交战,进一步削弱了这种关联的性。综上,现有证据表明《这里的黎明静悄悄》中的德军角色是虚构的典型侵略者形象,与芬兰军队无直接原型关联。若用户对苏芬战争或芬兰在二战中的角色感兴趣,可参考相关历史资料。我们这一篇,**说是中文网站上的第一篇揭开《这里的黎明静悄悄》中的德军太怂的谜团的开创性。

,《这里的黎明静悄悄》里那帮德国兵,演得有点傻乎乎的?五个女兵加上个临时抓来的准尉,就把十六个装备得跟样的德国兵给收拾得服服帖帖,搁你身上,能不嘀咕吗?看这电影心里都犯嘀咕:这德国兵真不行啊?那准尉军事素养差得能当笑话讲,就那几个女兵,守个小火车站,跟德军的特种兵在林子里干仗,是送死。她们,最后牺牲得多惨,这仗打得,能不窝火吗?那帮网友说了,要论打仗,德国兵那**老手,要是真们给发现了,他们得咋办?他们肯定得赶紧打电话给上面报告情况,让后援快点来。他们得利用铁路上的东西,像木头啊、铁轨把防空洞弄得结结实实的。他们手里有高射机枪和莫辛纳干步枪,那射程远着德国人的冲锋枪射程短,正好拿德国人的短处对付德国人的长处。要么拿步枪一个一个地放冷箭,要么用高射机枪把冲过来的一大帮德国兵给扫飞了,总之就是不让德国兵靠近,等后面的人来支援。**,那准尉呢?他想的办法跟人家想的反着来,用自己会的去攻人家会的,这不是自投罗网吗?还是因为铁路长得没边儿没沿儿的,十几个德国伞兵能带多少炸药?能炸断多长的铁轨?飞机为啥要炸车站?因为车站是交通要道!飞机炸车站还有高射机枪在那儿守着德国人没办法,只能派伞兵去把人给解决了,再把车站里的东西给毁了。按说德国人要把伞兵投到铁路附近,可他们偏不,居然把伞兵投到高炮部队藏人的地方,这不是明摆着想找死吗?以前也有伞兵落地正好撞上女兵的枪口,一下子就没了,一个活口都没留下。还没完,德国人居然还把伞兵投到女兵活动的地方,这不是主动往枪口上撞吗?后来准尉带着女兵去追那些德国伞兵,女兵们牺牲得挺惨的,但最终还是把德国伞兵给收拾了。最搞不懂的是,最后准尉押送着德国兵居然迷迷糊糊地碰上了接应的部队。这德国兵太傻了?就因为德国兵这么傻,女兵们才跟他们周旋,最后把胜利的旗帜举了起来,把德国兵的阴谋给粉碎了。这些德国兵是要炸哪一条铁路呢?我们**从小说里的一些描写来判断故事发生在哪儿。小说里说了,当丽达发现德国人以后,苏军很快就判断出来了:“是奔基洛夫铁路去了。”后来准尉**的时候也说了:“敌方兵力为两名武装到牙齿的德国鬼子,他们正朝着沃比湖地区移动,企图潜入基洛夫铁路和以斯大林同志命名的白海—波罗的海运河区域。我方总共是六个人,任务是坚守西牛兴岭,并在此地擒获敌人。我们的左邻是沃比湖,右邻——列贡托夫湖……”准尉停顿了一下,清了清嗓子,好像有点慌,心想,还是把命令写在纸上吧。然后他又接着说了:“我决定:在主阵地狙击敌人,在未跟敌人接火之前,先迫使他们投降。若遇到反抗,就击毙其中一名,另一个如何要生擒。一切装备留在后备阵地,由战士契特维尔达克看管。必须有我的命令才能开始战斗行动。委任奥夏宁娜下士为我的副手,万一她失去战斗力,就由战士古尔维奇担任。有问题吗?”从这些话里**看出,小说发生的地点,就在“基洛夫铁路和以斯大林同志命名的白海—波罗的海运河区域”**范围里。这一片地方,在列宁格勒的北边。从战争的路线图上来看,这一段区域**介入的,只能是德国的同盟军芬兰部队。我们再来看看作者的创作谈,看看作者是从哪儿**这篇小说的灵感的。《苏联文学》1981年第6期上发表了作者瓦西里耶夫的“《这里的黎明静悄悄……》的创作过程”一文,其中提到:“小说的情节以真事为基础。事情发生在通往穆尔曼斯克铁路附近的一个前沿阵地。希特勒匪徒两次企图切断这条铁路线,破坏我方部队和装备的运输,但是他们并没有得逞。这里进行的是阵地战,我们的士兵深藏在地下,防务固若金汤。德国人不得不往我们后方派遣破坏者。两个伞兵小队被消灭了,而第三个伞兵小队却隐蔽在森林里,出一个会让站上。驻守在这里的士兵为数不多,他们不是作战部队,其中还有一些伤残人员和老人。这些人装备只有步枪。然而这支人数不多的驻防军没被吓倒,他们同法西斯分子展开了殊死的战斗,一直奋战到援军到来的时候。只有一个中士幸存下来了……这虽是一个局部事件,却犹如一滴水**出了伟大的战争。这篇小说的情节就是由此**的。”文中的“穆尔曼斯克铁路”实际上是“摩尔曼斯克铁路”的另一种说法。摩尔曼斯克靠近白海,小说故事发生地靠近摩尔曼斯克的铁路,又在“白海—波罗的海运河区域”范围内,这样一来,**区域只能在“卡累利阿”**区间。综合来看,小说的灵感《消息报》一则简报:红军某分队在彼得罗扎沃茨克-摩尔曼斯克沿线阻击德军破坏小组,而实际上这些破坏小组是由芬兰部队组成的(而且作者的口头采访也证实了这一点)。作家为了把小说写得完整,把战场搬到了白海-波罗的海运河区域,把男性士兵改成了女兵分队,幸存者原型——那位荣获“战功奖章”的军士在小说里被**为准尉。由此我们**知道,小说里的德国兵原型,其实是芬兰部队。此说在国内媒体与网站上有没有有报道?我们**用DEPPSEEK来搜索一下,看看**如何:《这里的黎明静悄悄》中的德军原型芬兰兵?《这里的黎明静悄悄》中德军角色的原型有没有与芬兰士兵有关,目前公开的文献和资料中并未明确说到这一设定。下面的是综合**:原著与历史背景小说作者瓦西里耶夫以苏联卫国战争为背景,故事中的德军空降兵是虚构的敌对力量,它的意义其实就在**女兵们的英勇牺牲。原著及多数改编版本(如1972年电影)均未将德军与芬兰军队关联。历史上,芬兰虽在苏德战争期间与德国结盟对抗苏联,但小说中的战斗场景设定在苏联境内,与苏芬战争(1939-1940)或芬兰“继续战争”(1941-1944)无直接关联。创作意图与改编差异瓦西里耶夫通过女兵群像凸显战争的残酷性,德军角色更多是性的“侵略者”符号。2015年电影版虽修改了部分角色背景(如将女兵战前生活改为苦难叙事),但仍未涉及芬兰元素。有研究者说,小说原型整合了作者听闻的多个战例,但未指向芬兰军队。历史与艺术的区分尽管芬兰在二战中与德国合作,但小说和电影均未暗示德军原型为芬兰兵。芬兰军队的作战风格(如雪地游击)与小说中描述的德军正规空降兵战术差异挺。芬兰在1944年转向同盟国阵营后甚至**说与德军交战,进一步削弱了这种关联的性。综上,现有证据表明《这里的黎明静悄悄》中的德军角色是虚构的典型侵略者形象,与芬兰军队无直接原型关联。若用户对苏芬战争或芬兰在二战中的角色感兴趣,可参考相关历史资料。我们这一篇,**说是中文网站上的第一篇揭开《这里的黎明静悄悄》中的德军太怂的谜团的开创性。

广告

广告