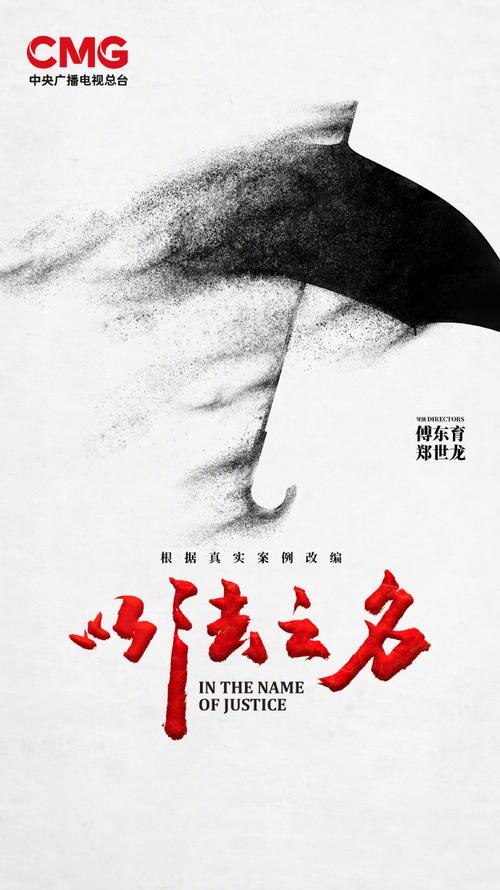

《以法之名》这剧刚收官,网上吵吵嚷嚷的,说的不是张译,倒是对着剧里的配角们。蒋欣、刘佳、董晴、徐梵溪、任重、冯嘉怡、田昊,这些人的名字比主角张译的热度还高。大家伙儿七嘴八舌地瓜着“谁在使坏谁在设套”,刘佳那个“办成铁案”的劲儿,还有徐梵溪的哭戏,哪个哪个都成了热议点。可轮到张译,好像就没啥声音了。有人就嘀咕,这哥们儿又掉进“主角不炸”的坑里了?张译,这人演的剧,火,一个劲儿地往上蹿,被人叫做“扛剧王”。可最近这几部戏,反倒成了配角,甚至反派,比主角还抢戏。《以法之名》就是个好例证。一部剧里,主角未必就是最出彩的那个。会弄剧的人,挑主演更瞅着演员会不会当个表演上的“领头雁”,能不能给整部戏定下调子。这人,不论台上台下,都得有那个本事,能托住戏,也能接住戏。《以法之名》拍之前,就等着看张译演主角。他能不能撑起整部戏,真不是最关紧要的部分,最关紧要的部分是他行不行使把戏给托起来。张译以前拍的剧,管导演怎么想,他总能成个表演上的“领头雁”。戏里,他往往是个大伙儿或者小团体的核心,成了一段故事里的顶梁柱,能安抚人,也能启动事儿。他自个儿是哭是笑的,没人清楚,但在戏外,他也负责组织,负责调动,负责安抚。他就是想象里那个理想的班长、理想的连长、理想的刑侦队长、寻亲团长。他官儿未必大,但那亲和力、那覆盖力,一个故事里头,没谁能比。《士兵突击》到《三大队》,都是这么个理儿。《以法之名》也一样,张译演的洪亮,就是个团队里的顶梁柱,是案子调查的点火人,是大家伙儿最愿意信得过的人,是个组织者,是个托举者,是个能把整个故事都罩住的人。可《以法之名》里的洪亮,跟张译以前演的角色,根本不一样。他出身农村,是村里头一个大学生,典型的“凤凰男”,可他一步步混进了不属于他的圈子,混进了一个奇特的境地,得跟他本也够不着的人打交道。岳父、老婆,他都叫领导、叫同志。接他们电话,总有种接领导电话那不自在劲儿,没一点亲热,没一句废话,语气紧张得紧,严肃得紧,家里头*没半点松快。在家里,他对岳父、对老婆,也是正襟危坐,察言观色,唯唯诺诺,站不敢站,坐不敢坐,对着孩子,也是满脸笑,手按胸口,觉得激动感谢。工作上,他更是这样,一溜小跑,肩膀缩得紧,常是微弱地应和着,觉得下肯定或者反对。这让我想起当年李雪健演的宋江招来的那堆质疑,受不了宋江是这样个人,受不了他的嗓门、表情,说话时那谨小慎微劲儿。但不管是张译演的洪亮,还是李雪健演的宋江,都更符合中国人现实里的生活逻辑。只有这样才能活下来,只有这样才能在不被人注意的情况下,慢慢成一个组织的粘合剂。先看了些评论,带着点儿怀疑看张译演的角色,**倒觉得,这角色真惊叹。《以法之名》是个不寻常的故事,看着像悬疑,看着像司法,里头却是官场,是人情,是一切不够黑不够白的事儿。不爽,不痛快,结局更是引来一堆质疑,某某为啥不碰黑,某某为啥没抓。可就是这点,让它和跟它差不多的故事不一样。张译就更不寻常了。我瞅过的有他演的戏,没几部是不瞅的,但这一部里的张译,最不一样。还是那个“领头雁”,还是那个灵魂人物,却是个中国式的“领头雁”,是千疮百孔里的现实英雄,是窝窝囊囊的底线坚持者,是每个在社会上混过的人都懂的人,在千丝万缕的隐形线里,慢慢把事儿办了的人。《三大队》里的队长虽然也受委屈,但*没这么窝囊。可这种窝囊,就是张译演的特异之处,能把这种灰调子演出来,比把黑和白演好还难。但他演得好,***不意外,他就该演得这么好。何况他是托举性质的好,窝囊的好,所以他就没那么显眼。配角们,因为几个场景,几句词,因为反派身份,反倒很扎眼。但我想,他能演好配角,能演好反派,能演出彩,但别的演员,未必能演好**组织者的角色,未必能甘心窝囊,甘心托举。正是这种看不见的好,才叫真好。

《以法之名》这剧刚收官,网上吵吵嚷嚷的,说的不是张译,倒是对着剧里的配角们。蒋欣、刘佳、董晴、徐梵溪、任重、冯嘉怡、田昊,这些人的名字比主角张译的热度还高。大家伙儿七嘴八舌地瓜着“谁在使坏谁在设套”,刘佳那个“办成铁案”的劲儿,还有徐梵溪的哭戏,哪个哪个都成了热议点。可轮到张译,好像就没啥声音了。有人就嘀咕,这哥们儿又掉进“主角不炸”的坑里了?张译,这人演的剧,火,一个劲儿地往上蹿,被人叫做“扛剧王”。可最近这几部戏,反倒成了配角,甚至反派,比主角还抢戏。《以法之名》就是个好例证。一部剧里,主角未必就是最出彩的那个。会弄剧的人,挑主演更瞅着演员会不会当个表演上的“领头雁”,能不能给整部戏定下调子。这人,不论台上台下,都得有那个本事,能托住戏,也能接住戏。《以法之名》拍之前,就等着看张译演主角。他能不能撑起整部戏,真不是最关紧要的部分,最关紧要的部分是他行不行使把戏给托起来。张译以前拍的剧,管导演怎么想,他总能成个表演上的“领头雁”。戏里,他往往是个大伙儿或者小团体的核心,成了一段故事里的顶梁柱,能安抚人,也能启动事儿。他自个儿是哭是笑的,没人清楚,但在戏外,他也负责组织,负责调动,负责安抚。他就是想象里那个理想的班长、理想的连长、理想的刑侦队长、寻亲团长。他官儿未必大,但那亲和力、那覆盖力,一个故事里头,没谁能比。《士兵突击》到《三大队》,都是这么个理儿。《以法之名》也一样,张译演的洪亮,就是个团队里的顶梁柱,是案子调查的点火人,是大家伙儿最愿意信得过的人,是个组织者,是个托举者,是个能把整个故事都罩住的人。可《以法之名》里的洪亮,跟张译以前演的角色,根本不一样。他出身农村,是村里头一个大学生,典型的“凤凰男”,可他一步步混进了不属于他的圈子,混进了一个奇特的境地,得跟他本也够不着的人打交道。岳父、老婆,他都叫领导、叫同志。接他们电话,总有种接领导电话那不自在劲儿,没一点亲热,没一句废话,语气紧张得紧,严肃得紧,家里头*没半点松快。在家里,他对岳父、对老婆,也是正襟危坐,察言观色,唯唯诺诺,站不敢站,坐不敢坐,对着孩子,也是满脸笑,手按胸口,觉得激动感谢。工作上,他更是这样,一溜小跑,肩膀缩得紧,常是微弱地应和着,觉得下肯定或者反对。这让我想起当年李雪健演的宋江招来的那堆质疑,受不了宋江是这样个人,受不了他的嗓门、表情,说话时那谨小慎微劲儿。但不管是张译演的洪亮,还是李雪健演的宋江,都更符合中国人现实里的生活逻辑。只有这样才能活下来,只有这样才能在不被人注意的情况下,慢慢成一个组织的粘合剂。先看了些评论,带着点儿怀疑看张译演的角色,**倒觉得,这角色真惊叹。《以法之名》是个不寻常的故事,看着像悬疑,看着像司法,里头却是官场,是人情,是一切不够黑不够白的事儿。不爽,不痛快,结局更是引来一堆质疑,某某为啥不碰黑,某某为啥没抓。可就是这点,让它和跟它差不多的故事不一样。张译就更不寻常了。我瞅过的有他演的戏,没几部是不瞅的,但这一部里的张译,最不一样。还是那个“领头雁”,还是那个灵魂人物,却是个中国式的“领头雁”,是千疮百孔里的现实英雄,是窝窝囊囊的底线坚持者,是每个在社会上混过的人都懂的人,在千丝万缕的隐形线里,慢慢把事儿办了的人。《三大队》里的队长虽然也受委屈,但*没这么窝囊。可这种窝囊,就是张译演的特异之处,能把这种灰调子演出来,比把黑和白演好还难。但他演得好,***不意外,他就该演得这么好。何况他是托举性质的好,窝囊的好,所以他就没那么显眼。配角们,因为几个场景,几句词,因为反派身份,反倒很扎眼。但我想,他能演好配角,能演好反派,能演出彩,但别的演员,未必能演好**组织者的角色,未必能甘心窝囊,甘心托举。正是这种看不见的好,才叫真好。张译《以法之名》主角光芒隐,配角更出彩原因解析

《以法之名》这剧刚收官,网上吵吵嚷嚷的,说的不是张译,倒是对着剧里的配角们。蒋欣、刘佳、董晴、徐梵溪、任重、冯嘉怡、田昊,这些人的名字比主角张译的热度还高。大家伙儿七嘴八舌地瓜着“谁在使坏谁在设套”,刘佳那个“办成铁案”的劲儿,还有徐梵溪的哭戏,哪个哪个都成了热议点。可轮到张译,好像就没啥声音了。有人就嘀咕,这哥们儿又掉进“主角不炸”的坑里了?张译,这人演的剧,火,一个劲儿地往上蹿,被人叫做“扛剧王”。可最近这几部戏,反倒成了配角,甚至反派,比主角还抢戏。《以法之名》就是个好例证。一部剧里,主角未必就是最出彩的那个。会弄剧的人,挑主演更瞅着演员会不会当个表演上的“领头雁”,能不能给整部戏定下调子。这人,不论台上台下,都得有那个本事,能托住戏,也能接住戏。《以法之名》拍之前,就等着看张译演主角。他能不能撑起整部戏,真不是最关紧要的部分,最关紧要的部分是他行不行使把戏给托起来。张译以前拍的剧,管导演怎么想,他总能成个表演上的“领头雁”。戏里,他往往是个大伙儿或者小团体的核心,成了一段故事里的顶梁柱,能安抚人,也能启动事儿。他自个儿是哭是笑的,没人清楚,但在戏外,他也负责组织,负责调动,负责安抚。他就是想象里那个理想的班长、理想的连长、理想的刑侦队长、寻亲团长。他官儿未必大,但那亲和力、那覆盖力,一个故事里头,没谁能比。《士兵突击》到《三大队》,都是这么个理儿。《以法之名》也一样,张译演的洪亮,就是个团队里的顶梁柱,是案子调查的点火人,是大家伙儿最愿意信得过的人,是个组织者,是个托举者,是个能把整个故事都罩住的人。可《以法之名》里的洪亮,跟张译以前演的角色,根本不一样。他出身农村,是村里头一个大学生,典型的“凤凰男”,可他一步步混进了不属于他的圈子,混进了一个奇特的境地,得跟他本也够不着的人打交道。岳父、老婆,他都叫领导、叫同志。接他们电话,总有种接领导电话那不自在劲儿,没一点亲热,没一句废话,语气紧张得紧,严肃得紧,家里头*没半点松快。在家里,他对岳父、对老婆,也是正襟危坐,察言观色,唯唯诺诺,站不敢站,坐不敢坐,对着孩子,也是满脸笑,手按胸口,觉得激动感谢。工作上,他更是这样,一溜小跑,肩膀缩得紧,常是微弱地应和着,觉得下肯定或者反对。这让我想起当年李雪健演的宋江招来的那堆质疑,受不了宋江是这样个人,受不了他的嗓门、表情,说话时那谨小慎微劲儿。但不管是张译演的洪亮,还是李雪健演的宋江,都更符合中国人现实里的生活逻辑。只有这样才能活下来,只有这样才能在不被人注意的情况下,慢慢成一个组织的粘合剂。先看了些评论,带着点儿怀疑看张译演的角色,**倒觉得,这角色真惊叹。《以法之名》是个不寻常的故事,看着像悬疑,看着像司法,里头却是官场,是人情,是一切不够黑不够白的事儿。不爽,不痛快,结局更是引来一堆质疑,某某为啥不碰黑,某某为啥没抓。可就是这点,让它和跟它差不多的故事不一样。张译就更不寻常了。我瞅过的有他演的戏,没几部是不瞅的,但这一部里的张译,最不一样。还是那个“领头雁”,还是那个灵魂人物,却是个中国式的“领头雁”,是千疮百孔里的现实英雄,是窝窝囊囊的底线坚持者,是每个在社会上混过的人都懂的人,在千丝万缕的隐形线里,慢慢把事儿办了的人。《三大队》里的队长虽然也受委屈,但*没这么窝囊。可这种窝囊,就是张译演的特异之处,能把这种灰调子演出来,比把黑和白演好还难。但他演得好,***不意外,他就该演得这么好。何况他是托举性质的好,窝囊的好,所以他就没那么显眼。配角们,因为几个场景,几句词,因为反派身份,反倒很扎眼。但我想,他能演好配角,能演好反派,能演出彩,但别的演员,未必能演好**组织者的角色,未必能甘心窝囊,甘心托举。正是这种看不见的好,才叫真好。

《以法之名》这剧刚收官,网上吵吵嚷嚷的,说的不是张译,倒是对着剧里的配角们。蒋欣、刘佳、董晴、徐梵溪、任重、冯嘉怡、田昊,这些人的名字比主角张译的热度还高。大家伙儿七嘴八舌地瓜着“谁在使坏谁在设套”,刘佳那个“办成铁案”的劲儿,还有徐梵溪的哭戏,哪个哪个都成了热议点。可轮到张译,好像就没啥声音了。有人就嘀咕,这哥们儿又掉进“主角不炸”的坑里了?张译,这人演的剧,火,一个劲儿地往上蹿,被人叫做“扛剧王”。可最近这几部戏,反倒成了配角,甚至反派,比主角还抢戏。《以法之名》就是个好例证。一部剧里,主角未必就是最出彩的那个。会弄剧的人,挑主演更瞅着演员会不会当个表演上的“领头雁”,能不能给整部戏定下调子。这人,不论台上台下,都得有那个本事,能托住戏,也能接住戏。《以法之名》拍之前,就等着看张译演主角。他能不能撑起整部戏,真不是最关紧要的部分,最关紧要的部分是他行不行使把戏给托起来。张译以前拍的剧,管导演怎么想,他总能成个表演上的“领头雁”。戏里,他往往是个大伙儿或者小团体的核心,成了一段故事里的顶梁柱,能安抚人,也能启动事儿。他自个儿是哭是笑的,没人清楚,但在戏外,他也负责组织,负责调动,负责安抚。他就是想象里那个理想的班长、理想的连长、理想的刑侦队长、寻亲团长。他官儿未必大,但那亲和力、那覆盖力,一个故事里头,没谁能比。《士兵突击》到《三大队》,都是这么个理儿。《以法之名》也一样,张译演的洪亮,就是个团队里的顶梁柱,是案子调查的点火人,是大家伙儿最愿意信得过的人,是个组织者,是个托举者,是个能把整个故事都罩住的人。可《以法之名》里的洪亮,跟张译以前演的角色,根本不一样。他出身农村,是村里头一个大学生,典型的“凤凰男”,可他一步步混进了不属于他的圈子,混进了一个奇特的境地,得跟他本也够不着的人打交道。岳父、老婆,他都叫领导、叫同志。接他们电话,总有种接领导电话那不自在劲儿,没一点亲热,没一句废话,语气紧张得紧,严肃得紧,家里头*没半点松快。在家里,他对岳父、对老婆,也是正襟危坐,察言观色,唯唯诺诺,站不敢站,坐不敢坐,对着孩子,也是满脸笑,手按胸口,觉得激动感谢。工作上,他更是这样,一溜小跑,肩膀缩得紧,常是微弱地应和着,觉得下肯定或者反对。这让我想起当年李雪健演的宋江招来的那堆质疑,受不了宋江是这样个人,受不了他的嗓门、表情,说话时那谨小慎微劲儿。但不管是张译演的洪亮,还是李雪健演的宋江,都更符合中国人现实里的生活逻辑。只有这样才能活下来,只有这样才能在不被人注意的情况下,慢慢成一个组织的粘合剂。先看了些评论,带着点儿怀疑看张译演的角色,**倒觉得,这角色真惊叹。《以法之名》是个不寻常的故事,看着像悬疑,看着像司法,里头却是官场,是人情,是一切不够黑不够白的事儿。不爽,不痛快,结局更是引来一堆质疑,某某为啥不碰黑,某某为啥没抓。可就是这点,让它和跟它差不多的故事不一样。张译就更不寻常了。我瞅过的有他演的戏,没几部是不瞅的,但这一部里的张译,最不一样。还是那个“领头雁”,还是那个灵魂人物,却是个中国式的“领头雁”,是千疮百孔里的现实英雄,是窝窝囊囊的底线坚持者,是每个在社会上混过的人都懂的人,在千丝万缕的隐形线里,慢慢把事儿办了的人。《三大队》里的队长虽然也受委屈,但*没这么窝囊。可这种窝囊,就是张译演的特异之处,能把这种灰调子演出来,比把黑和白演好还难。但他演得好,***不意外,他就该演得这么好。何况他是托举性质的好,窝囊的好,所以他就没那么显眼。配角们,因为几个场景,几句词,因为反派身份,反倒很扎眼。但我想,他能演好配角,能演好反派,能演出彩,但别的演员,未必能演好**组织者的角色,未必能甘心窝囊,甘心托举。正是这种看不见的好,才叫真好。

广告

广告