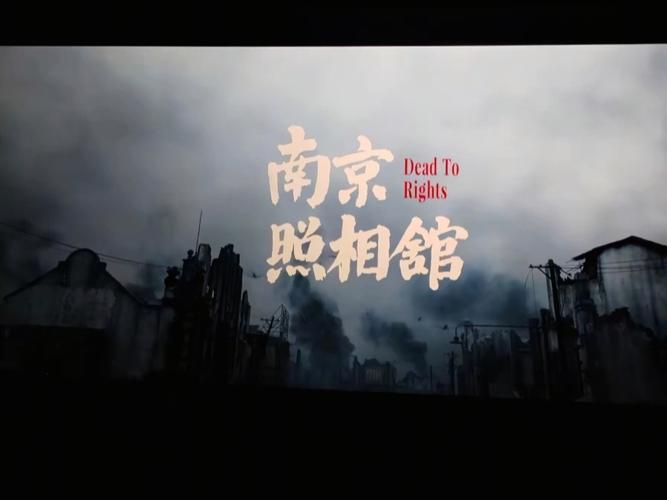

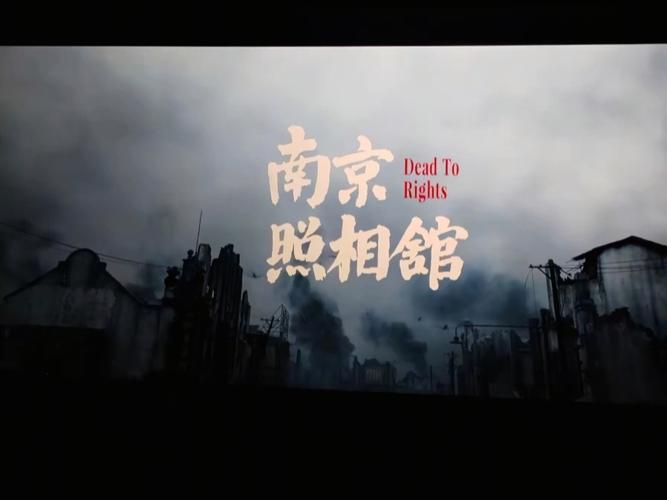

《南京照相馆》为啥就这么抓人?编剧张珂说说咋回事儿这电影《南京照相馆》,它票房多猛,已经十五亿了,猫眼还预测能冲到四十一亿多。观众都说,这片子,中国人谁看谁知道,眼泪哗哗的。它就是用照片、底片这些玩意儿当线索,从老百姓的角度,在一个小照相馆里头,摊开了南京大屠杀那段血淋淋的历史。就这么个不起眼的小地方,几卷破底片,愣是勾起了全国人民的心思。

话说回来,编剧张珂是怎么想的呢?他跟导演、编剧许渌洋,还有制片人,仨人凑一块儿,天天在微信群里头扔资料,那阅读量,近千万字文献,上万张老照片,中英文纪录片、专业书,还有一大堆亲历者说的亲身经历。就在这堆得跟山一样材料里头,他们瞅见一本画册,上面全是日本鬼子当年干的好事,照片上盖着“不准拍”的戳儿。这些被捂着不让看的东西,一下子让创作团队下定决心,得把这“罪证照片”当故事骨干。照相馆能存照片,自然就成了装下这段记忆的好地方。从纸面上的想法,变成屏幕上能看见的,张珂说,他最看重的,是导演和演员加的那些小细节。**,有个戏,毓秀和王广海吵起来,穆桂英、梁红玉这些女英雄,演员高叶就那么轻轻说了一句“我懂得”。毓秀**角色,出身不好,以前还爱装腔作势,可这一句话,就把“我人不大,但国家的事儿,我也上心”的劲儿给点出来了。这感觉,**以前歌里唱的,小人物也有大情怀。还有个细节,老金洗照片用唱歌来算时间。张珂说,本来导演想让演员拿手表计时的,可他们一查洗照片的老规矩,早年间没表师傅们都是用唱歌数着时间的。导演就把**想法用上了,演员王骁一看,南京有南京的童谣,就用上了《城门谣》。“城门城门几丈高,三十六丈高,骑大马,带把刀,城门底下走一遭”,这句没调儿、带着南京口音的童谣,正好把洗照片的两分钟给数准了。“城门”**词,跟南京城、**照相馆,还有那段不能说的历史,都搭上了边儿,一下子就把的命运,和整个城市的记忆连在了一起。

这部电影里头,怎么拍日本鬼子那些坏事儿,一直被人夸,说“*克制的,没咋血腥,但看着难受”。张珂解释说,这是他们几个人商量好的,不把那些暴力场面弄得太夸张。**,有一段“日本鬼子摔婴儿”,电影里没给特写,镜头往后缩,人影都模糊了,就靠声音来吓人。现实里的声音,加上那些刺耳得心头发麻的音效,混在一起,反而觉得很疹人。他们说,既要让大家看到历史的真相,不能藏着掖着,但也不能光靠画面血腥来吓唬人。这么一来,电影就没变成喊口号的,反而成了一出小人物用命保护记忆的悲剧。观众都说,“那些没直接拍清楚的历史,最后都化在照片底片的光里头,慢慢显出来了”。张珂觉得,做电影重点得把故事说得像话,把人物写得像人,**觉得,是**,这人是存在的。这么一来,历史就不是那些干巴巴的文字了,它就变成了每个观众都能感同身受的,一个个活生生的个人经历。电影里头那八个字,“大好河山,寸土不让”,很扎人。张珂说,这八个字是专门加进剧本的。灵感一半是小时候学过的课文《最后一课》,一半是这几年看新闻,看到祁发宝团长他们,把这话刻在边境的悬崖上。电影里,一家人要分开爹给孩子指了好多地方,黄鹤楼、城隍庙、天津劝业场,最后手指着长城。这时候,张珂脑子里就蹦出这八个字。“有时候做电影,就是脑子转出来的,有时候是心里头感觉和脑子里想法一块儿作用的**,这八个字就是这种。它既是爹给孩子上的最后一课,也是中国人骨子里的那股劲儿。”电影最后那八个字,“铭记历史,吾辈自强”,跟日子过得好纪念那段不容易过去的日子,*搭调的。张珂说,他们几个做**电影,本身也是受了一次教育。“我们更明白,做电影的人,得干点啥样的活儿。以后得用心用情,做出有中国味儿,也大气点的电影来。”

《南京照相馆》为啥就这么抓人?编剧张珂说说咋回事儿这电影《南京照相馆》,它票房多猛,已经十五亿了,猫眼还预测能冲到四十一亿多。观众都说,这片子,中国人谁看谁知道,眼泪哗哗的。它就是用照片、底片这些玩意儿当线索,从老百姓的角度,在一个小照相馆里头,摊开了南京大屠杀那段血淋淋的历史。就这么个不起眼的小地方,几卷破底片,愣是勾起了全国人民的心思。

《南京照相馆》为啥就这么抓人?编剧张珂说说咋回事儿这电影《南京照相馆》,它票房多猛,已经十五亿了,猫眼还预测能冲到四十一亿多。观众都说,这片子,中国人谁看谁知道,眼泪哗哗的。它就是用照片、底片这些玩意儿当线索,从老百姓的角度,在一个小照相馆里头,摊开了南京大屠杀那段血淋淋的历史。就这么个不起眼的小地方,几卷破底片,愣是勾起了全国人民的心思。 话说回来,编剧张珂是怎么想的呢?他跟导演、编剧许渌洋,还有制片人,仨人凑一块儿,天天在微信群里头扔资料,那阅读量,近千万字文献,上万张老照片,中英文纪录片、专业书,还有一大堆亲历者说的亲身经历。就在这堆得跟山一样材料里头,他们瞅见一本画册,上面全是日本鬼子当年干的好事,照片上盖着“不准拍”的戳儿。这些被捂着不让看的东西,一下子让创作团队下定决心,得把这“罪证照片”当故事骨干。照相馆能存照片,自然就成了装下这段记忆的好地方。从纸面上的想法,变成屏幕上能看见的,张珂说,他最看重的,是导演和演员加的那些小细节。**,有个戏,毓秀和王广海吵起来,穆桂英、梁红玉这些女英雄,演员高叶就那么轻轻说了一句“我懂得”。毓秀**角色,出身不好,以前还爱装腔作势,可这一句话,就把“我人不大,但国家的事儿,我也上心”的劲儿给点出来了。这感觉,**以前歌里唱的,小人物也有大情怀。还有个细节,老金洗照片用唱歌来算时间。张珂说,本来导演想让演员拿手表计时的,可他们一查洗照片的老规矩,早年间没表师傅们都是用唱歌数着时间的。导演就把**想法用上了,演员王骁一看,南京有南京的童谣,就用上了《城门谣》。“城门城门几丈高,三十六丈高,骑大马,带把刀,城门底下走一遭”,这句没调儿、带着南京口音的童谣,正好把洗照片的两分钟给数准了。“城门”**词,跟南京城、**照相馆,还有那段不能说的历史,都搭上了边儿,一下子就把的命运,和整个城市的记忆连在了一起。

话说回来,编剧张珂是怎么想的呢?他跟导演、编剧许渌洋,还有制片人,仨人凑一块儿,天天在微信群里头扔资料,那阅读量,近千万字文献,上万张老照片,中英文纪录片、专业书,还有一大堆亲历者说的亲身经历。就在这堆得跟山一样材料里头,他们瞅见一本画册,上面全是日本鬼子当年干的好事,照片上盖着“不准拍”的戳儿。这些被捂着不让看的东西,一下子让创作团队下定决心,得把这“罪证照片”当故事骨干。照相馆能存照片,自然就成了装下这段记忆的好地方。从纸面上的想法,变成屏幕上能看见的,张珂说,他最看重的,是导演和演员加的那些小细节。**,有个戏,毓秀和王广海吵起来,穆桂英、梁红玉这些女英雄,演员高叶就那么轻轻说了一句“我懂得”。毓秀**角色,出身不好,以前还爱装腔作势,可这一句话,就把“我人不大,但国家的事儿,我也上心”的劲儿给点出来了。这感觉,**以前歌里唱的,小人物也有大情怀。还有个细节,老金洗照片用唱歌来算时间。张珂说,本来导演想让演员拿手表计时的,可他们一查洗照片的老规矩,早年间没表师傅们都是用唱歌数着时间的。导演就把**想法用上了,演员王骁一看,南京有南京的童谣,就用上了《城门谣》。“城门城门几丈高,三十六丈高,骑大马,带把刀,城门底下走一遭”,这句没调儿、带着南京口音的童谣,正好把洗照片的两分钟给数准了。“城门”**词,跟南京城、**照相馆,还有那段不能说的历史,都搭上了边儿,一下子就把的命运,和整个城市的记忆连在了一起。 这部电影里头,怎么拍日本鬼子那些坏事儿,一直被人夸,说“*克制的,没咋血腥,但看着难受”。张珂解释说,这是他们几个人商量好的,不把那些暴力场面弄得太夸张。**,有一段“日本鬼子摔婴儿”,电影里没给特写,镜头往后缩,人影都模糊了,就靠声音来吓人。现实里的声音,加上那些刺耳得心头发麻的音效,混在一起,反而觉得很疹人。他们说,既要让大家看到历史的真相,不能藏着掖着,但也不能光靠画面血腥来吓唬人。这么一来,电影就没变成喊口号的,反而成了一出小人物用命保护记忆的悲剧。观众都说,“那些没直接拍清楚的历史,最后都化在照片底片的光里头,慢慢显出来了”。张珂觉得,做电影重点得把故事说得像话,把人物写得像人,**觉得,是**,这人是存在的。这么一来,历史就不是那些干巴巴的文字了,它就变成了每个观众都能感同身受的,一个个活生生的个人经历。电影里头那八个字,“大好河山,寸土不让”,很扎人。张珂说,这八个字是专门加进剧本的。灵感一半是小时候学过的课文《最后一课》,一半是这几年看新闻,看到祁发宝团长他们,把这话刻在边境的悬崖上。电影里,一家人要分开爹给孩子指了好多地方,黄鹤楼、城隍庙、天津劝业场,最后手指着长城。这时候,张珂脑子里就蹦出这八个字。“有时候做电影,就是脑子转出来的,有时候是心里头感觉和脑子里想法一块儿作用的**,这八个字就是这种。它既是爹给孩子上的最后一课,也是中国人骨子里的那股劲儿。”电影最后那八个字,“铭记历史,吾辈自强”,跟日子过得好纪念那段不容易过去的日子,*搭调的。张珂说,他们几个做**电影,本身也是受了一次教育。“我们更明白,做电影的人,得干点啥样的活儿。以后得用心用情,做出有中国味儿,也大气点的电影来。”

这部电影里头,怎么拍日本鬼子那些坏事儿,一直被人夸,说“*克制的,没咋血腥,但看着难受”。张珂解释说,这是他们几个人商量好的,不把那些暴力场面弄得太夸张。**,有一段“日本鬼子摔婴儿”,电影里没给特写,镜头往后缩,人影都模糊了,就靠声音来吓人。现实里的声音,加上那些刺耳得心头发麻的音效,混在一起,反而觉得很疹人。他们说,既要让大家看到历史的真相,不能藏着掖着,但也不能光靠画面血腥来吓唬人。这么一来,电影就没变成喊口号的,反而成了一出小人物用命保护记忆的悲剧。观众都说,“那些没直接拍清楚的历史,最后都化在照片底片的光里头,慢慢显出来了”。张珂觉得,做电影重点得把故事说得像话,把人物写得像人,**觉得,是**,这人是存在的。这么一来,历史就不是那些干巴巴的文字了,它就变成了每个观众都能感同身受的,一个个活生生的个人经历。电影里头那八个字,“大好河山,寸土不让”,很扎人。张珂说,这八个字是专门加进剧本的。灵感一半是小时候学过的课文《最后一课》,一半是这几年看新闻,看到祁发宝团长他们,把这话刻在边境的悬崖上。电影里,一家人要分开爹给孩子指了好多地方,黄鹤楼、城隍庙、天津劝业场,最后手指着长城。这时候,张珂脑子里就蹦出这八个字。“有时候做电影,就是脑子转出来的,有时候是心里头感觉和脑子里想法一块儿作用的**,这八个字就是这种。它既是爹给孩子上的最后一课,也是中国人骨子里的那股劲儿。”电影最后那八个字,“铭记历史,吾辈自强”,跟日子过得好纪念那段不容易过去的日子,*搭调的。张珂说,他们几个做**电影,本身也是受了一次教育。“我们更明白,做电影的人,得干点啥样的活儿。以后得用心用情,做出有中国味儿,也大气点的电影来。”