这夏天,电影市场又有八卦了,新片一个接一个。但要说最眼前一亮的,还得是陈佩斯的《戏台》。这部电影,上映前根本没人拿它当事儿,预售才26万,场次还老是在半夜那会儿。可谁成想,一上映就突然火起来了,成了大家嘴边的美谈。到我这儿写稿票房已经两亿多,猫眼还预测说能到五亿呢。《戏台》为啥这么有**力?难道真是陈佩斯的喜剧片有魔力?陈佩斯,这三个字,大家心里都明白,不用多说了吧。从春晚的小品,到话剧舞台,他那些作品,总能在大家笑心里五味杂陈。今年,71岁的陈佩斯把他的话剧《戏台》搬上了大银幕,靠着票房逆袭,又提醒大家:好作品,从来不会没观众。这部电影的**,可不是空穴来风。早在这之前,话剧版《戏台》就火了十年,评分一直很高,豆瓣上到还有9.0分呢。能跟它比肩的,*就老舍的《茶馆》和陈佩斯的《惊梦》了。电影讲了个啥故事呢?背景是民国时候,军阀混战。在一个乱糟糟的年代,一个小小的戏院正准备排演一出大戏。主角金啸天(尹正演的),抽鸦片上瘾,下不了台,可军阀和黑帮非要他演。洪大帅带着兵把戏院给围了,非要把演出改成“开国大戏”,还一枪毙了闹事的黑帮头子。最逗的是,送包子的伙计大嗓儿(黄渤演的),因为是大帅的同乡,会唱几嗓子霸王戏,硬是被推上台救场。而陈佩斯演的班主侯喜亭,只能在枪口下东奔西跑,在妥协和坚持之间挣扎。**电影也不是十全十美。话剧的味道太浓,有时候节奏有点乱,有些镜头拍得也不咋地,还有几个荤段子让有些观众觉得不舒服。但这些小毛病,掩盖不了它的好。为啥说它这几年最好的华语喜剧之一?因为它跟那些谐音梗、网络热词不一样,它的笑点全靠戏剧冲突和人物逻辑,立意也*深。陈佩斯说过:“喜剧的底色是悲剧。”《戏台》就是最好的例子。表面上看,是军阀瞎指挥、外行上台的闹剧;可往深了看,是艺术和权力的碰撞。洪大帅拿着枪逼戏班改《霸王别姬》,非要说项羽赢刘邦,不然就“枪崩了你们”。这剧情荒唐,跟现实中资本对创作的干涉一样。这也正好**了陈佩斯的亲身经历。当年他的作品被乱改,他一怒之下退出了春晚,用沉默守护艺术。笑料背后,是创作者对行业痛点的精准打击。人物的刻画也很重要。好喜剧离不开活生生的人。黄渤演的大嗓儿,从慌慌张张的包子铺伙计,到硬着头皮上台的“假霸王”,荒诞中藏着小人物的生存智慧。尹正演的金啸天,烟瘾大,但台上一个劲儿入戏,腿都软了也坚持“戏比天大”。陈佩斯演的侯喜亭,见人就点头哈腰,转过身对着祖师爷又红了眼眶,妥协的外表下,是对戏班的责任和对艺术的敬畏。《戏台》里没有没用的“工具人”,每个角色都有故事。影片的精巧还**在叙事结构上。它用的是“三层嵌套的戏中戏”结构。最外面是军阀混战的现实。你方唱罢我登场,本来就是一场荒诞剧。中间是戏院后台的乱糟糟。军阀瞎指挥,践踏艺术,外行硬上台。最里面是舞台上的《霸王别姬》。虞姬自刎的悲壮,跟台下戏班人的挣扎***比较。三层空间相互映照,戏里的霸王和戏外的军阀,台上的忠义和台下的妥协,分不清虚构和现实。戏台人生和人生如戏,本来就是一回事。电影又回到了“**为王”的时代。《戏台》能逆袭,也说明了:好**才是硬道理。前几年电影圈有点跑偏,大家总想着追流量、搞话题营销,很多喜剧片梗堆得满满当当,看完啥也记不住。光顾着**眼球,忘了电影该好好讲故事。但《戏台》不一样。它没靠顶流明星,也不玩网络热梗,就靠十年磨一戏的耐心。从话剧到电影,陈佩斯带着团队抠细节:戏服上的花纹、演员的走位,都反复打磨。有血有肉的人和事,比任何流量都管用。因**早就醒了,不爱看“花架子”,更认准有内核的作品。《戏台》的**也说明了:艺术和市场从来不是死对头,重中之重是怎么找平衡。有的片子太飘,拍得看不懂,观众不买单。还有些片子太俗,为了票房啥梗都敢用,把艺术扔一边,看完没啥回味,票房也长不了。但《戏台》走了中间的路。它的艺术性一点没少,保留了话剧里“戏中戏”的结构,藏着对艺术被权力裹挟的思考,这些都是创作者的“风骨”。但它又没端着架子,用小人物的荒诞故事讲故事,笑点实,情感真,观众能看懂、能共情。这种“不迎合流量,但尊重观众”的**,反而让市场给出了实在的反馈。观众用票房***:他们愿意为有诚意的艺术买单。好电影不是艺术和市场二选一,让艺术有温度,让市场有深度。《戏台》的**好比给行业提了个醒。别总纠结“流量还是艺术”,把故事讲透、把人物演活,艺术守得住底线,市场自然给得出掌声。

这夏天,电影市场又有八卦了,新片一个接一个。但要说最眼前一亮的,还得是陈佩斯的《戏台》。这部电影,上映前根本没人拿它当事儿,预售才26万,场次还老是在半夜那会儿。可谁成想,一上映就突然火起来了,成了大家嘴边的美谈。到我这儿写稿票房已经两亿多,猫眼还预测说能到五亿呢。《戏台》为啥这么有**力?难道真是陈佩斯的喜剧片有魔力?陈佩斯,这三个字,大家心里都明白,不用多说了吧。从春晚的小品,到话剧舞台,他那些作品,总能在大家笑心里五味杂陈。今年,71岁的陈佩斯把他的话剧《戏台》搬上了大银幕,靠着票房逆袭,又提醒大家:好作品,从来不会没观众。这部电影的**,可不是空穴来风。早在这之前,话剧版《戏台》就火了十年,评分一直很高,豆瓣上到还有9.0分呢。能跟它比肩的,*就老舍的《茶馆》和陈佩斯的《惊梦》了。电影讲了个啥故事呢?背景是民国时候,军阀混战。在一个乱糟糟的年代,一个小小的戏院正准备排演一出大戏。主角金啸天(尹正演的),抽鸦片上瘾,下不了台,可军阀和黑帮非要他演。洪大帅带着兵把戏院给围了,非要把演出改成“开国大戏”,还一枪毙了闹事的黑帮头子。最逗的是,送包子的伙计大嗓儿(黄渤演的),因为是大帅的同乡,会唱几嗓子霸王戏,硬是被推上台救场。而陈佩斯演的班主侯喜亭,只能在枪口下东奔西跑,在妥协和坚持之间挣扎。**电影也不是十全十美。话剧的味道太浓,有时候节奏有点乱,有些镜头拍得也不咋地,还有几个荤段子让有些观众觉得不舒服。但这些小毛病,掩盖不了它的好。为啥说它这几年最好的华语喜剧之一?因为它跟那些谐音梗、网络热词不一样,它的笑点全靠戏剧冲突和人物逻辑,立意也*深。陈佩斯说过:“喜剧的底色是悲剧。”《戏台》就是最好的例子。表面上看,是军阀瞎指挥、外行上台的闹剧;可往深了看,是艺术和权力的碰撞。洪大帅拿着枪逼戏班改《霸王别姬》,非要说项羽赢刘邦,不然就“枪崩了你们”。这剧情荒唐,跟现实中资本对创作的干涉一样。这也正好**了陈佩斯的亲身经历。当年他的作品被乱改,他一怒之下退出了春晚,用沉默守护艺术。笑料背后,是创作者对行业痛点的精准打击。人物的刻画也很重要。好喜剧离不开活生生的人。黄渤演的大嗓儿,从慌慌张张的包子铺伙计,到硬着头皮上台的“假霸王”,荒诞中藏着小人物的生存智慧。尹正演的金啸天,烟瘾大,但台上一个劲儿入戏,腿都软了也坚持“戏比天大”。陈佩斯演的侯喜亭,见人就点头哈腰,转过身对着祖师爷又红了眼眶,妥协的外表下,是对戏班的责任和对艺术的敬畏。《戏台》里没有没用的“工具人”,每个角色都有故事。影片的精巧还**在叙事结构上。它用的是“三层嵌套的戏中戏”结构。最外面是军阀混战的现实。你方唱罢我登场,本来就是一场荒诞剧。中间是戏院后台的乱糟糟。军阀瞎指挥,践踏艺术,外行硬上台。最里面是舞台上的《霸王别姬》。虞姬自刎的悲壮,跟台下戏班人的挣扎***比较。三层空间相互映照,戏里的霸王和戏外的军阀,台上的忠义和台下的妥协,分不清虚构和现实。戏台人生和人生如戏,本来就是一回事。电影又回到了“**为王”的时代。《戏台》能逆袭,也说明了:好**才是硬道理。前几年电影圈有点跑偏,大家总想着追流量、搞话题营销,很多喜剧片梗堆得满满当当,看完啥也记不住。光顾着**眼球,忘了电影该好好讲故事。但《戏台》不一样。它没靠顶流明星,也不玩网络热梗,就靠十年磨一戏的耐心。从话剧到电影,陈佩斯带着团队抠细节:戏服上的花纹、演员的走位,都反复打磨。有血有肉的人和事,比任何流量都管用。因**早就醒了,不爱看“花架子”,更认准有内核的作品。《戏台》的**也说明了:艺术和市场从来不是死对头,重中之重是怎么找平衡。有的片子太飘,拍得看不懂,观众不买单。还有些片子太俗,为了票房啥梗都敢用,把艺术扔一边,看完没啥回味,票房也长不了。但《戏台》走了中间的路。它的艺术性一点没少,保留了话剧里“戏中戏”的结构,藏着对艺术被权力裹挟的思考,这些都是创作者的“风骨”。但它又没端着架子,用小人物的荒诞故事讲故事,笑点实,情感真,观众能看懂、能共情。这种“不迎合流量,但尊重观众”的**,反而让市场给出了实在的反馈。观众用票房***:他们愿意为有诚意的艺术买单。好电影不是艺术和市场二选一,让艺术有温度,让市场有深度。《戏台》的**好比给行业提了个醒。别总纠结“流量还是艺术”,把故事讲透、把人物演活,艺术守得住底线,市场自然给得出掌声。暑假陈佩斯《戏台》爆火,好作品总打动人

这夏天,电影市场又有八卦了,新片一个接一个。但要说最眼前一亮的,还得是陈佩斯的《戏台》。这部电影,上映前根本没人拿它当事儿,预售才26万,场次还老是在半夜那会儿。可谁成想,一上映就突然火起来了,成了大家嘴边的美谈。到我这儿写稿票房已经两亿多,猫眼还预测说能到五亿呢。《戏台》为啥这么有**力?难道真是陈佩斯的喜剧片有魔力?陈佩斯,这三个字,大家心里都明白,不用多说了吧。从春晚的小品,到话剧舞台,他那些作品,总能在大家笑心里五味杂陈。今年,71岁的陈佩斯把他的话剧《戏台》搬上了大银幕,靠着票房逆袭,又提醒大家:好作品,从来不会没观众。这部电影的**,可不是空穴来风。早在这之前,话剧版《戏台》就火了十年,评分一直很高,豆瓣上到还有9.0分呢。能跟它比肩的,*就老舍的《茶馆》和陈佩斯的《惊梦》了。电影讲了个啥故事呢?背景是民国时候,军阀混战。在一个乱糟糟的年代,一个小小的戏院正准备排演一出大戏。主角金啸天(尹正演的),抽鸦片上瘾,下不了台,可军阀和黑帮非要他演。洪大帅带着兵把戏院给围了,非要把演出改成“开国大戏”,还一枪毙了闹事的黑帮头子。最逗的是,送包子的伙计大嗓儿(黄渤演的),因为是大帅的同乡,会唱几嗓子霸王戏,硬是被推上台救场。而陈佩斯演的班主侯喜亭,只能在枪口下东奔西跑,在妥协和坚持之间挣扎。**电影也不是十全十美。话剧的味道太浓,有时候节奏有点乱,有些镜头拍得也不咋地,还有几个荤段子让有些观众觉得不舒服。但这些小毛病,掩盖不了它的好。为啥说它这几年最好的华语喜剧之一?因为它跟那些谐音梗、网络热词不一样,它的笑点全靠戏剧冲突和人物逻辑,立意也*深。陈佩斯说过:“喜剧的底色是悲剧。”《戏台》就是最好的例子。表面上看,是军阀瞎指挥、外行上台的闹剧;可往深了看,是艺术和权力的碰撞。洪大帅拿着枪逼戏班改《霸王别姬》,非要说项羽赢刘邦,不然就“枪崩了你们”。这剧情荒唐,跟现实中资本对创作的干涉一样。这也正好**了陈佩斯的亲身经历。当年他的作品被乱改,他一怒之下退出了春晚,用沉默守护艺术。笑料背后,是创作者对行业痛点的精准打击。人物的刻画也很重要。好喜剧离不开活生生的人。黄渤演的大嗓儿,从慌慌张张的包子铺伙计,到硬着头皮上台的“假霸王”,荒诞中藏着小人物的生存智慧。尹正演的金啸天,烟瘾大,但台上一个劲儿入戏,腿都软了也坚持“戏比天大”。陈佩斯演的侯喜亭,见人就点头哈腰,转过身对着祖师爷又红了眼眶,妥协的外表下,是对戏班的责任和对艺术的敬畏。《戏台》里没有没用的“工具人”,每个角色都有故事。影片的精巧还**在叙事结构上。它用的是“三层嵌套的戏中戏”结构。最外面是军阀混战的现实。你方唱罢我登场,本来就是一场荒诞剧。中间是戏院后台的乱糟糟。军阀瞎指挥,践踏艺术,外行硬上台。最里面是舞台上的《霸王别姬》。虞姬自刎的悲壮,跟台下戏班人的挣扎***比较。三层空间相互映照,戏里的霸王和戏外的军阀,台上的忠义和台下的妥协,分不清虚构和现实。戏台人生和人生如戏,本来就是一回事。电影又回到了“**为王”的时代。《戏台》能逆袭,也说明了:好**才是硬道理。前几年电影圈有点跑偏,大家总想着追流量、搞话题营销,很多喜剧片梗堆得满满当当,看完啥也记不住。光顾着**眼球,忘了电影该好好讲故事。但《戏台》不一样。它没靠顶流明星,也不玩网络热梗,就靠十年磨一戏的耐心。从话剧到电影,陈佩斯带着团队抠细节:戏服上的花纹、演员的走位,都反复打磨。有血有肉的人和事,比任何流量都管用。因**早就醒了,不爱看“花架子”,更认准有内核的作品。《戏台》的**也说明了:艺术和市场从来不是死对头,重中之重是怎么找平衡。有的片子太飘,拍得看不懂,观众不买单。还有些片子太俗,为了票房啥梗都敢用,把艺术扔一边,看完没啥回味,票房也长不了。但《戏台》走了中间的路。它的艺术性一点没少,保留了话剧里“戏中戏”的结构,藏着对艺术被权力裹挟的思考,这些都是创作者的“风骨”。但它又没端着架子,用小人物的荒诞故事讲故事,笑点实,情感真,观众能看懂、能共情。这种“不迎合流量,但尊重观众”的**,反而让市场给出了实在的反馈。观众用票房***:他们愿意为有诚意的艺术买单。好电影不是艺术和市场二选一,让艺术有温度,让市场有深度。《戏台》的**好比给行业提了个醒。别总纠结“流量还是艺术”,把故事讲透、把人物演活,艺术守得住底线,市场自然给得出掌声。

这夏天,电影市场又有八卦了,新片一个接一个。但要说最眼前一亮的,还得是陈佩斯的《戏台》。这部电影,上映前根本没人拿它当事儿,预售才26万,场次还老是在半夜那会儿。可谁成想,一上映就突然火起来了,成了大家嘴边的美谈。到我这儿写稿票房已经两亿多,猫眼还预测说能到五亿呢。《戏台》为啥这么有**力?难道真是陈佩斯的喜剧片有魔力?陈佩斯,这三个字,大家心里都明白,不用多说了吧。从春晚的小品,到话剧舞台,他那些作品,总能在大家笑心里五味杂陈。今年,71岁的陈佩斯把他的话剧《戏台》搬上了大银幕,靠着票房逆袭,又提醒大家:好作品,从来不会没观众。这部电影的**,可不是空穴来风。早在这之前,话剧版《戏台》就火了十年,评分一直很高,豆瓣上到还有9.0分呢。能跟它比肩的,*就老舍的《茶馆》和陈佩斯的《惊梦》了。电影讲了个啥故事呢?背景是民国时候,军阀混战。在一个乱糟糟的年代,一个小小的戏院正准备排演一出大戏。主角金啸天(尹正演的),抽鸦片上瘾,下不了台,可军阀和黑帮非要他演。洪大帅带着兵把戏院给围了,非要把演出改成“开国大戏”,还一枪毙了闹事的黑帮头子。最逗的是,送包子的伙计大嗓儿(黄渤演的),因为是大帅的同乡,会唱几嗓子霸王戏,硬是被推上台救场。而陈佩斯演的班主侯喜亭,只能在枪口下东奔西跑,在妥协和坚持之间挣扎。**电影也不是十全十美。话剧的味道太浓,有时候节奏有点乱,有些镜头拍得也不咋地,还有几个荤段子让有些观众觉得不舒服。但这些小毛病,掩盖不了它的好。为啥说它这几年最好的华语喜剧之一?因为它跟那些谐音梗、网络热词不一样,它的笑点全靠戏剧冲突和人物逻辑,立意也*深。陈佩斯说过:“喜剧的底色是悲剧。”《戏台》就是最好的例子。表面上看,是军阀瞎指挥、外行上台的闹剧;可往深了看,是艺术和权力的碰撞。洪大帅拿着枪逼戏班改《霸王别姬》,非要说项羽赢刘邦,不然就“枪崩了你们”。这剧情荒唐,跟现实中资本对创作的干涉一样。这也正好**了陈佩斯的亲身经历。当年他的作品被乱改,他一怒之下退出了春晚,用沉默守护艺术。笑料背后,是创作者对行业痛点的精准打击。人物的刻画也很重要。好喜剧离不开活生生的人。黄渤演的大嗓儿,从慌慌张张的包子铺伙计,到硬着头皮上台的“假霸王”,荒诞中藏着小人物的生存智慧。尹正演的金啸天,烟瘾大,但台上一个劲儿入戏,腿都软了也坚持“戏比天大”。陈佩斯演的侯喜亭,见人就点头哈腰,转过身对着祖师爷又红了眼眶,妥协的外表下,是对戏班的责任和对艺术的敬畏。《戏台》里没有没用的“工具人”,每个角色都有故事。影片的精巧还**在叙事结构上。它用的是“三层嵌套的戏中戏”结构。最外面是军阀混战的现实。你方唱罢我登场,本来就是一场荒诞剧。中间是戏院后台的乱糟糟。军阀瞎指挥,践踏艺术,外行硬上台。最里面是舞台上的《霸王别姬》。虞姬自刎的悲壮,跟台下戏班人的挣扎***比较。三层空间相互映照,戏里的霸王和戏外的军阀,台上的忠义和台下的妥协,分不清虚构和现实。戏台人生和人生如戏,本来就是一回事。电影又回到了“**为王”的时代。《戏台》能逆袭,也说明了:好**才是硬道理。前几年电影圈有点跑偏,大家总想着追流量、搞话题营销,很多喜剧片梗堆得满满当当,看完啥也记不住。光顾着**眼球,忘了电影该好好讲故事。但《戏台》不一样。它没靠顶流明星,也不玩网络热梗,就靠十年磨一戏的耐心。从话剧到电影,陈佩斯带着团队抠细节:戏服上的花纹、演员的走位,都反复打磨。有血有肉的人和事,比任何流量都管用。因**早就醒了,不爱看“花架子”,更认准有内核的作品。《戏台》的**也说明了:艺术和市场从来不是死对头,重中之重是怎么找平衡。有的片子太飘,拍得看不懂,观众不买单。还有些片子太俗,为了票房啥梗都敢用,把艺术扔一边,看完没啥回味,票房也长不了。但《戏台》走了中间的路。它的艺术性一点没少,保留了话剧里“戏中戏”的结构,藏着对艺术被权力裹挟的思考,这些都是创作者的“风骨”。但它又没端着架子,用小人物的荒诞故事讲故事,笑点实,情感真,观众能看懂、能共情。这种“不迎合流量,但尊重观众”的**,反而让市场给出了实在的反馈。观众用票房***:他们愿意为有诚意的艺术买单。好电影不是艺术和市场二选一,让艺术有温度,让市场有深度。《戏台》的**好比给行业提了个醒。别总纠结“流量还是艺术”,把故事讲透、把人物演活,艺术守得住底线,市场自然给得出掌声。

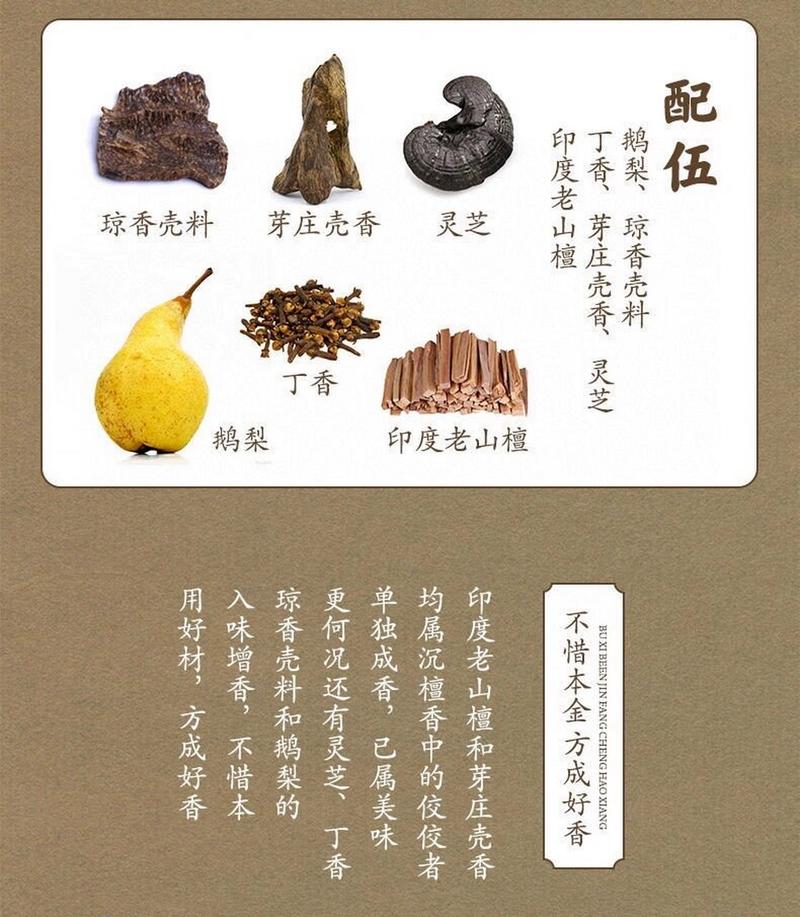

广告

广告