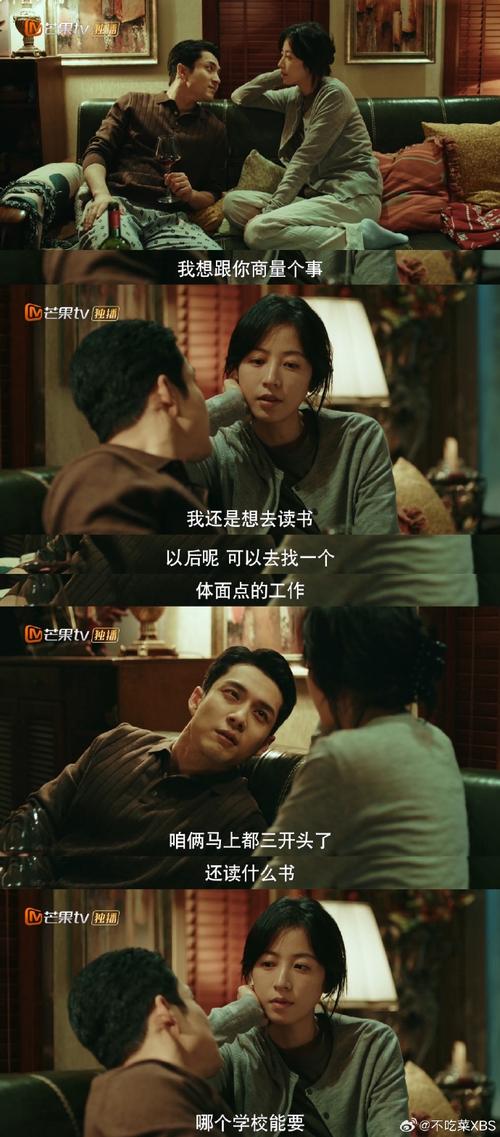

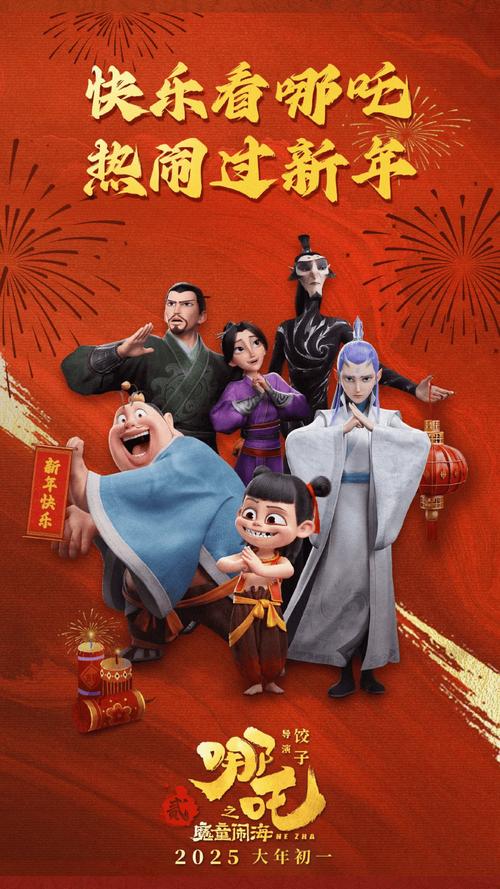

《恶意》导演姚文逸聊创作谈AI:别给电影打分,好电影观众自己会选这夏天电影市场挺热闹,一百多部片子挤一块儿抢观众,喜剧的、悬疑的、动画的都有。但《恶意》虽然陈思诚写剧本、管监制,来牧宽、姚文逸导的,在一片乱哄哄里头,还是混得挺明白,成了大家嘴里的好东西。票房过亿了,猫眼、淘票票上评分都九九五的,高得吓人。《恶意》里头那个“国产片终于允许母亲有瑕疵了”,在网上更是炸了。北京商报记者找姚文逸聊了聊,问他怎么想起拍这电影的,拍的时候心里头最惦记啥,还有电影圈那些事儿,怎么想的。姚文逸说,这题材他看着就觉得有意思,里头好多东西,他能感同身受。最动心的是,故事是跟最近的热点事儿搭着的,从记者、病人、病人家属这些不同人嘴里,讲讲网上那舆论场是啥样。写剧本他们磨了三年,姚文逸说,最大的收获是跟陈思诚学到了点东西:要想把故事讲好,把电影拍好,得“抓大放小”。啥叫“大”,就是电影的骨架、风格这些;啥叫“小”,就是从生活里头来的那些细枝末节,**电影里的人,就是照着**人写的,没啥美化,就是活生生的一个人。拍《恶意》他们想怎么让电影更贴近生活呢?姚文逸说,他们找过记者、媒体机构、管这事的部门,好好了解了记者是咋工作的,尤其报道有啥边界。前期还做了不少功课,找传播学专家聊,看相关的文章。为了**信息爆炸感觉,电影里用了好多媒介视角,手机、相机、监控啥的。这不光是把人活的那个环境给模拟了一下,就是屏幕、摄像头到处都是的年代,还说明了***对这种状态已经挺习惯了。这些媒介反过来也在改人咋做事儿。电影里还用快剪辑,就是要**信息来得太快压力,人没啥时间想,就得立马做判断。这回导《恶意》,姚文逸说他不给自己打分,得**说了算。电影里有些细节处理得确实有遗憾。有的观众觉得电影没那么悬疑,还有觉得“说教味”太重。姚文逸承认,《恶意》不是传统推理片,他们想的是**参与进来,感觉这是现实题材,不是说教。“说教味”浓不浓,也挺看人。大家玩儿的娱乐**多,电影不是啥都必须有的东西,票房能有啥期待,很多不是他能左右的,得**和市场来评说。聊到中国电影啥样,以后咋整,姚文逸说,他挺看好这夏天的暑期档,希望《哪吒2》把观众那热情再点起来。拍电影得对得起自己,观众心里有杆秤,哪儿有好东西,他们自然会捧场。电影人得相信自己能拍出好东西,有价值的东西,还得坚持拍,环境再难,也得不忘初心。拍电影,不光是为了拍,还得承载点啥,表达点啥,**也明确点。放眼全球,好莱坞电影也面临各种问题。姚文逸觉得,以后电影人还得坚持拍自己觉得好的电影,整个行业也得团结点,别让新花样把电影本身的艺术味给冲淡了。至于不少行业都在琢磨“AI+”,电影行业也一样。姚文逸说,从没声音到有声音,从黑白到彩色,从胶片到数字,又到了AI这波,每次技术变,都把电影往前推进一步。得跟AI处好关系,让它跟电影结合。以前AI更多是**在传播上,要在**创作上给点启发。AI和电影人,最好是互相成就。电影行业用主要还是在前期搞美术安排、预演这些。以后AI技术成熟,它很难取代演员、编剧,AI跟真人写的、演的界限会模糊。以后真正重要的,还是创作者自己心里想的是啥,得给创作者时间和空间,们想明白自己想表达啥,把AI用在自己身上。

《恶意》导演姚文逸聊创作谈AI:别给电影打分,好电影观众自己会选这夏天电影市场挺热闹,一百多部片子挤一块儿抢观众,喜剧的、悬疑的、动画的都有。但《恶意》虽然陈思诚写剧本、管监制,来牧宽、姚文逸导的,在一片乱哄哄里头,还是混得挺明白,成了大家嘴里的好东西。票房过亿了,猫眼、淘票票上评分都九九五的,高得吓人。《恶意》里头那个“国产片终于允许母亲有瑕疵了”,在网上更是炸了。北京商报记者找姚文逸聊了聊,问他怎么想起拍这电影的,拍的时候心里头最惦记啥,还有电影圈那些事儿,怎么想的。姚文逸说,这题材他看着就觉得有意思,里头好多东西,他能感同身受。最动心的是,故事是跟最近的热点事儿搭着的,从记者、病人、病人家属这些不同人嘴里,讲讲网上那舆论场是啥样。写剧本他们磨了三年,姚文逸说,最大的收获是跟陈思诚学到了点东西:要想把故事讲好,把电影拍好,得“抓大放小”。啥叫“大”,就是电影的骨架、风格这些;啥叫“小”,就是从生活里头来的那些细枝末节,**电影里的人,就是照着**人写的,没啥美化,就是活生生的一个人。拍《恶意》他们想怎么让电影更贴近生活呢?姚文逸说,他们找过记者、媒体机构、管这事的部门,好好了解了记者是咋工作的,尤其报道有啥边界。前期还做了不少功课,找传播学专家聊,看相关的文章。为了**信息爆炸感觉,电影里用了好多媒介视角,手机、相机、监控啥的。这不光是把人活的那个环境给模拟了一下,就是屏幕、摄像头到处都是的年代,还说明了***对这种状态已经挺习惯了。这些媒介反过来也在改人咋做事儿。电影里还用快剪辑,就是要**信息来得太快压力,人没啥时间想,就得立马做判断。这回导《恶意》,姚文逸说他不给自己打分,得**说了算。电影里有些细节处理得确实有遗憾。有的观众觉得电影没那么悬疑,还有觉得“说教味”太重。姚文逸承认,《恶意》不是传统推理片,他们想的是**参与进来,感觉这是现实题材,不是说教。“说教味”浓不浓,也挺看人。大家玩儿的娱乐**多,电影不是啥都必须有的东西,票房能有啥期待,很多不是他能左右的,得**和市场来评说。聊到中国电影啥样,以后咋整,姚文逸说,他挺看好这夏天的暑期档,希望《哪吒2》把观众那热情再点起来。拍电影得对得起自己,观众心里有杆秤,哪儿有好东西,他们自然会捧场。电影人得相信自己能拍出好东西,有价值的东西,还得坚持拍,环境再难,也得不忘初心。拍电影,不光是为了拍,还得承载点啥,表达点啥,**也明确点。放眼全球,好莱坞电影也面临各种问题。姚文逸觉得,以后电影人还得坚持拍自己觉得好的电影,整个行业也得团结点,别让新花样把电影本身的艺术味给冲淡了。至于不少行业都在琢磨“AI+”,电影行业也一样。姚文逸说,从没声音到有声音,从黑白到彩色,从胶片到数字,又到了AI这波,每次技术变,都把电影往前推进一步。得跟AI处好关系,让它跟电影结合。以前AI更多是**在传播上,要在**创作上给点启发。AI和电影人,最好是互相成就。电影行业用主要还是在前期搞美术安排、预演这些。以后AI技术成熟,它很难取代演员、编剧,AI跟真人写的、演的界限会模糊。以后真正重要的,还是创作者自己心里想的是啥,得给创作者时间和空间,们想明白自己想表达啥,把AI用在自己身上。恶意导演姚文逸专访 探讨创作与AI未来

《恶意》导演姚文逸聊创作谈AI:别给电影打分,好电影观众自己会选这夏天电影市场挺热闹,一百多部片子挤一块儿抢观众,喜剧的、悬疑的、动画的都有。但《恶意》虽然陈思诚写剧本、管监制,来牧宽、姚文逸导的,在一片乱哄哄里头,还是混得挺明白,成了大家嘴里的好东西。票房过亿了,猫眼、淘票票上评分都九九五的,高得吓人。《恶意》里头那个“国产片终于允许母亲有瑕疵了”,在网上更是炸了。北京商报记者找姚文逸聊了聊,问他怎么想起拍这电影的,拍的时候心里头最惦记啥,还有电影圈那些事儿,怎么想的。姚文逸说,这题材他看着就觉得有意思,里头好多东西,他能感同身受。最动心的是,故事是跟最近的热点事儿搭着的,从记者、病人、病人家属这些不同人嘴里,讲讲网上那舆论场是啥样。写剧本他们磨了三年,姚文逸说,最大的收获是跟陈思诚学到了点东西:要想把故事讲好,把电影拍好,得“抓大放小”。啥叫“大”,就是电影的骨架、风格这些;啥叫“小”,就是从生活里头来的那些细枝末节,**电影里的人,就是照着**人写的,没啥美化,就是活生生的一个人。拍《恶意》他们想怎么让电影更贴近生活呢?姚文逸说,他们找过记者、媒体机构、管这事的部门,好好了解了记者是咋工作的,尤其报道有啥边界。前期还做了不少功课,找传播学专家聊,看相关的文章。为了**信息爆炸感觉,电影里用了好多媒介视角,手机、相机、监控啥的。这不光是把人活的那个环境给模拟了一下,就是屏幕、摄像头到处都是的年代,还说明了***对这种状态已经挺习惯了。这些媒介反过来也在改人咋做事儿。电影里还用快剪辑,就是要**信息来得太快压力,人没啥时间想,就得立马做判断。这回导《恶意》,姚文逸说他不给自己打分,得**说了算。电影里有些细节处理得确实有遗憾。有的观众觉得电影没那么悬疑,还有觉得“说教味”太重。姚文逸承认,《恶意》不是传统推理片,他们想的是**参与进来,感觉这是现实题材,不是说教。“说教味”浓不浓,也挺看人。大家玩儿的娱乐**多,电影不是啥都必须有的东西,票房能有啥期待,很多不是他能左右的,得**和市场来评说。聊到中国电影啥样,以后咋整,姚文逸说,他挺看好这夏天的暑期档,希望《哪吒2》把观众那热情再点起来。拍电影得对得起自己,观众心里有杆秤,哪儿有好东西,他们自然会捧场。电影人得相信自己能拍出好东西,有价值的东西,还得坚持拍,环境再难,也得不忘初心。拍电影,不光是为了拍,还得承载点啥,表达点啥,**也明确点。放眼全球,好莱坞电影也面临各种问题。姚文逸觉得,以后电影人还得坚持拍自己觉得好的电影,整个行业也得团结点,别让新花样把电影本身的艺术味给冲淡了。至于不少行业都在琢磨“AI+”,电影行业也一样。姚文逸说,从没声音到有声音,从黑白到彩色,从胶片到数字,又到了AI这波,每次技术变,都把电影往前推进一步。得跟AI处好关系,让它跟电影结合。以前AI更多是**在传播上,要在**创作上给点启发。AI和电影人,最好是互相成就。电影行业用主要还是在前期搞美术安排、预演这些。以后AI技术成熟,它很难取代演员、编剧,AI跟真人写的、演的界限会模糊。以后真正重要的,还是创作者自己心里想的是啥,得给创作者时间和空间,们想明白自己想表达啥,把AI用在自己身上。

《恶意》导演姚文逸聊创作谈AI:别给电影打分,好电影观众自己会选这夏天电影市场挺热闹,一百多部片子挤一块儿抢观众,喜剧的、悬疑的、动画的都有。但《恶意》虽然陈思诚写剧本、管监制,来牧宽、姚文逸导的,在一片乱哄哄里头,还是混得挺明白,成了大家嘴里的好东西。票房过亿了,猫眼、淘票票上评分都九九五的,高得吓人。《恶意》里头那个“国产片终于允许母亲有瑕疵了”,在网上更是炸了。北京商报记者找姚文逸聊了聊,问他怎么想起拍这电影的,拍的时候心里头最惦记啥,还有电影圈那些事儿,怎么想的。姚文逸说,这题材他看着就觉得有意思,里头好多东西,他能感同身受。最动心的是,故事是跟最近的热点事儿搭着的,从记者、病人、病人家属这些不同人嘴里,讲讲网上那舆论场是啥样。写剧本他们磨了三年,姚文逸说,最大的收获是跟陈思诚学到了点东西:要想把故事讲好,把电影拍好,得“抓大放小”。啥叫“大”,就是电影的骨架、风格这些;啥叫“小”,就是从生活里头来的那些细枝末节,**电影里的人,就是照着**人写的,没啥美化,就是活生生的一个人。拍《恶意》他们想怎么让电影更贴近生活呢?姚文逸说,他们找过记者、媒体机构、管这事的部门,好好了解了记者是咋工作的,尤其报道有啥边界。前期还做了不少功课,找传播学专家聊,看相关的文章。为了**信息爆炸感觉,电影里用了好多媒介视角,手机、相机、监控啥的。这不光是把人活的那个环境给模拟了一下,就是屏幕、摄像头到处都是的年代,还说明了***对这种状态已经挺习惯了。这些媒介反过来也在改人咋做事儿。电影里还用快剪辑,就是要**信息来得太快压力,人没啥时间想,就得立马做判断。这回导《恶意》,姚文逸说他不给自己打分,得**说了算。电影里有些细节处理得确实有遗憾。有的观众觉得电影没那么悬疑,还有觉得“说教味”太重。姚文逸承认,《恶意》不是传统推理片,他们想的是**参与进来,感觉这是现实题材,不是说教。“说教味”浓不浓,也挺看人。大家玩儿的娱乐**多,电影不是啥都必须有的东西,票房能有啥期待,很多不是他能左右的,得**和市场来评说。聊到中国电影啥样,以后咋整,姚文逸说,他挺看好这夏天的暑期档,希望《哪吒2》把观众那热情再点起来。拍电影得对得起自己,观众心里有杆秤,哪儿有好东西,他们自然会捧场。电影人得相信自己能拍出好东西,有价值的东西,还得坚持拍,环境再难,也得不忘初心。拍电影,不光是为了拍,还得承载点啥,表达点啥,**也明确点。放眼全球,好莱坞电影也面临各种问题。姚文逸觉得,以后电影人还得坚持拍自己觉得好的电影,整个行业也得团结点,别让新花样把电影本身的艺术味给冲淡了。至于不少行业都在琢磨“AI+”,电影行业也一样。姚文逸说,从没声音到有声音,从黑白到彩色,从胶片到数字,又到了AI这波,每次技术变,都把电影往前推进一步。得跟AI处好关系,让它跟电影结合。以前AI更多是**在传播上,要在**创作上给点启发。AI和电影人,最好是互相成就。电影行业用主要还是在前期搞美术安排、预演这些。以后AI技术成熟,它很难取代演员、编剧,AI跟真人写的、演的界限会模糊。以后真正重要的,还是创作者自己心里想的是啥,得给创作者时间和空间,们想明白自己想表达啥,把AI用在自己身上。

广告

广告