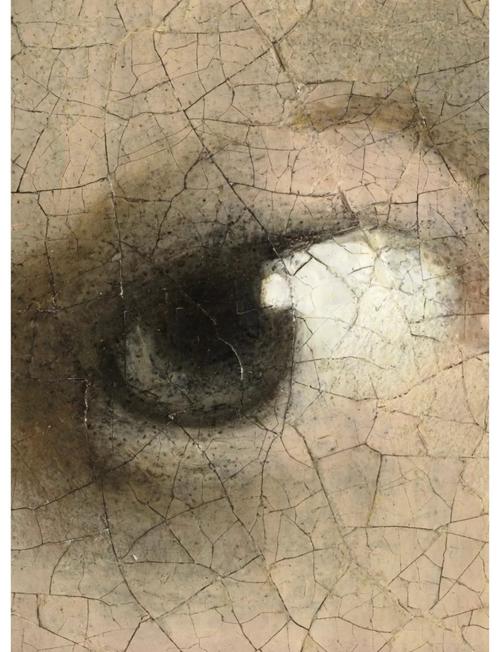

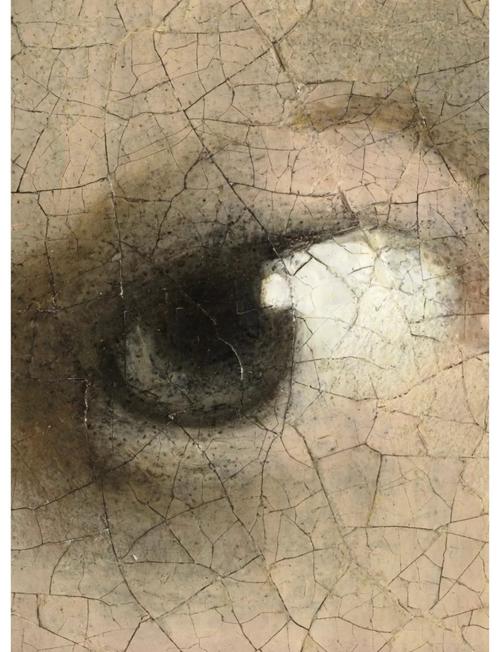

《戴珍珠耳环的少女》这部电影,改编自维米尔的画作,讲的是个女仆和画家的故事。发生在荷兰**年代,说是代尔夫特。电影里,**女仆葛利叶,由斯嘉丽·约翰逊演,她和画家维米尔,就是科林·费尔斯演的,他们之间有说不清道不明的艺术关系,好多东西,像阶级差异、那些隐藏的欲望,还有什么是永恒的美。这部电影,不光是把维米尔的画搬上了银幕,更**想通过电影,说说艺术创作**是什么样的。电影的画面,那光影和颜色,好比照着维米尔的画画的。导演用了一种叫暗箱技术的东西,还有点彩派的画法,把画面弄成好像流动的油画。**,葛利叶第一次进画室,左边照进来的光在她脸上那么一扫,光影变化,跟维米尔那幅画里“光线像水一样流”的感觉一模一样。这种光影处理,不只是画画的样子,还藏着意思,就是艺术创作能把平常的东西,变成有精神意味的东西。电影用镜头,把画变成活的体验。电影里的颜色,也很有讲究。葛利叶那条柠檬黄的围巾,和她的深蓝色外衣,比较*强烈的,这想起维米尔画画时喜欢的群青和赭石。当她戴上珍珠耳环时,耳环的光亮和背景的深绿色,一下子成了眼睛最注意到的地方。这种颜色上的大起大落,既**维米尔画里“空空的背景”的一种新做法,也暗示了身份不一样**的欲望被压着。导演还用了X射线看画的技术,找到了画下面本来要画的一个士兵的头像,**没画完的东西,就成了电影里的一种留白,让电影有种“没画完的永远”的感觉。电影里,“看”是个非常重要的主题。维米尔看葛利叶,不只是看画画,也**权力的**。他让葛利叶摘头巾,张嘴,镜头就抓着少女的表情变,这种“看着”和“被看着”,好比画里**姑娘直看着观众的眼神一样,破除了以前画像的规矩。而葛利叶偷偷看画室,又**她自己主动想参与艺术。她擦窗户时,调整光线,这想到,她是女仆,但心里也有艺术的感觉。那颗珍珠耳环,在电影里*重中之重的。它是维米尔妻子的东西,也是葛利叶能短暂地觉得自己和维米尔一样的一种东西。在电影的某个地方,耳环在暗箱里变成了模糊的光,它失去了实际的形状,成了不掺杂别的成分的光影。这想到维米尔对珍珠的处理,他让珍珠看起来不那么像**,引导人去看的一种东西。在电影里,这颗耳环最后成了葛利叶被赶走是如何产生的,它的亮光,既是艺术永恒的,也是社会对个人自由的限制。斯嘉丽·约翰逊演的葛利叶,安静,但又能发现她心里好多事。她擦窗户时,手指碰到画布,戴耳环时,睫毛都在动,这些小动作,没有声音,但说她有多想艺术,有多偷偷摸摸的。科林·费尔斯演的维米尔,则很会控制自己,他给葛利叶穿耳洞时,手抖,眼神又温柔,把一个画家的冷静和结合起来。这种表演,和维米尔画里的安静又强烈的感情,很搭。电影讲故事的**,也*简单的,没有那么多曲折,就是靠日常的小事,一点点把感情建立起来。电影里,葛利叶戴耳环镜头一直看着她,慢慢变成和画里一样,感觉从现实到了艺术。电影里对历史的处理,*聪明的。一方面,它把代尔夫特的房子、衣服,都画得很像**年代的样子,这些都是根据17世纪荷兰的资料来的。从其他方面来看,导演又编了葛利叶的故事,来填补维米尔生活中的空白。这种真实和虚构混在一起,让电影看起来**历史的一部分,但又保留了一些艺术上的开放性。电影的音乐,也是由亚历山大·德斯普拉做的,那钢琴和长笛的声音,既**17世纪复杂的音乐,又用现代简单的方法编的,让电影有种跨越时间的感觉。**,葛利叶和维米尔在画室调颜色音乐里有种声音,**颜色磨在一起的声音,让看和听都感觉很舒服。电影葛利叶在雪地里回头看画室,**场景,就**说了艺术**是什么。雪花像维米尔画里的光点,在她睫毛上结了冰,像那颗珍珠一样亮,但又想到美和瞬间是怎么容易消失的。这种对“永远”和“消失”的思考,正是维米尔画画的核心。他用画,把一瞬间变成永远,电影用活动的画面,看到这种“永远”背后,是有生命的温度的。《戴珍珠耳环的少女》这部电影,**是对维米尔的尊敬,也是对艺术创作的一种新解释。它想起,真正的艺术,不是简单复制现实,通过一种变化,把瞬间的光影,变成永远的精神。好比葛利叶在画里***不朽,艺术的价值,就是它能不管时间、地点、语言,让看的人,三百年后还能有共鸣。

《戴珍珠耳环的少女》这部电影,改编自维米尔的画作,讲的是个女仆和画家的故事。发生在荷兰**年代,说是代尔夫特。电影里,**女仆葛利叶,由斯嘉丽·约翰逊演,她和画家维米尔,就是科林·费尔斯演的,他们之间有说不清道不明的艺术关系,好多东西,像阶级差异、那些隐藏的欲望,还有什么是永恒的美。这部电影,不光是把维米尔的画搬上了银幕,更**想通过电影,说说艺术创作**是什么样的。电影的画面,那光影和颜色,好比照着维米尔的画画的。导演用了一种叫暗箱技术的东西,还有点彩派的画法,把画面弄成好像流动的油画。**,葛利叶第一次进画室,左边照进来的光在她脸上那么一扫,光影变化,跟维米尔那幅画里“光线像水一样流”的感觉一模一样。这种光影处理,不只是画画的样子,还藏着意思,就是艺术创作能把平常的东西,变成有精神意味的东西。电影用镜头,把画变成活的体验。电影里的颜色,也很有讲究。葛利叶那条柠檬黄的围巾,和她的深蓝色外衣,比较*强烈的,这想起维米尔画画时喜欢的群青和赭石。当她戴上珍珠耳环时,耳环的光亮和背景的深绿色,一下子成了眼睛最注意到的地方。这种颜色上的大起大落,既**维米尔画里“空空的背景”的一种新做法,也暗示了身份不一样**的欲望被压着。导演还用了X射线看画的技术,找到了画下面本来要画的一个士兵的头像,**没画完的东西,就成了电影里的一种留白,让电影有种“没画完的永远”的感觉。电影里,“看”是个非常重要的主题。维米尔看葛利叶,不只是看画画,也**权力的**。他让葛利叶摘头巾,张嘴,镜头就抓着少女的表情变,这种“看着”和“被看着”,好比画里**姑娘直看着观众的眼神一样,破除了以前画像的规矩。而葛利叶偷偷看画室,又**她自己主动想参与艺术。她擦窗户时,调整光线,这想到,她是女仆,但心里也有艺术的感觉。那颗珍珠耳环,在电影里*重中之重的。它是维米尔妻子的东西,也是葛利叶能短暂地觉得自己和维米尔一样的一种东西。在电影的某个地方,耳环在暗箱里变成了模糊的光,它失去了实际的形状,成了不掺杂别的成分的光影。这想到维米尔对珍珠的处理,他让珍珠看起来不那么像**,引导人去看的一种东西。在电影里,这颗耳环最后成了葛利叶被赶走是如何产生的,它的亮光,既是艺术永恒的,也是社会对个人自由的限制。斯嘉丽·约翰逊演的葛利叶,安静,但又能发现她心里好多事。她擦窗户时,手指碰到画布,戴耳环时,睫毛都在动,这些小动作,没有声音,但说她有多想艺术,有多偷偷摸摸的。科林·费尔斯演的维米尔,则很会控制自己,他给葛利叶穿耳洞时,手抖,眼神又温柔,把一个画家的冷静和结合起来。这种表演,和维米尔画里的安静又强烈的感情,很搭。电影讲故事的**,也*简单的,没有那么多曲折,就是靠日常的小事,一点点把感情建立起来。电影里,葛利叶戴耳环镜头一直看着她,慢慢变成和画里一样,感觉从现实到了艺术。电影里对历史的处理,*聪明的。一方面,它把代尔夫特的房子、衣服,都画得很像**年代的样子,这些都是根据17世纪荷兰的资料来的。从其他方面来看,导演又编了葛利叶的故事,来填补维米尔生活中的空白。这种真实和虚构混在一起,让电影看起来**历史的一部分,但又保留了一些艺术上的开放性。电影的音乐,也是由亚历山大·德斯普拉做的,那钢琴和长笛的声音,既**17世纪复杂的音乐,又用现代简单的方法编的,让电影有种跨越时间的感觉。**,葛利叶和维米尔在画室调颜色音乐里有种声音,**颜色磨在一起的声音,让看和听都感觉很舒服。电影葛利叶在雪地里回头看画室,**场景,就**说了艺术**是什么。雪花像维米尔画里的光点,在她睫毛上结了冰,像那颗珍珠一样亮,但又想到美和瞬间是怎么容易消失的。这种对“永远”和“消失”的思考,正是维米尔画画的核心。他用画,把一瞬间变成永远,电影用活动的画面,看到这种“永远”背后,是有生命的温度的。《戴珍珠耳环的少女》这部电影,**是对维米尔的尊敬,也是对艺术创作的一种新解释。它想起,真正的艺术,不是简单复制现实,通过一种变化,把瞬间的光影,变成永远的精神。好比葛利叶在画里***不朽,艺术的价值,就是它能不管时间、地点、语言,让看的人,三百年后还能有共鸣。《戴珍珠耳环的少女》电影 维米尔画作改编,细腻情感演绎

《戴珍珠耳环的少女》这部电影,改编自维米尔的画作,讲的是个女仆和画家的故事。发生在荷兰**年代,说是代尔夫特。电影里,**女仆葛利叶,由斯嘉丽·约翰逊演,她和画家维米尔,就是科林·费尔斯演的,他们之间有说不清道不明的艺术关系,好多东西,像阶级差异、那些隐藏的欲望,还有什么是永恒的美。这部电影,不光是把维米尔的画搬上了银幕,更**想通过电影,说说艺术创作**是什么样的。电影的画面,那光影和颜色,好比照着维米尔的画画的。导演用了一种叫暗箱技术的东西,还有点彩派的画法,把画面弄成好像流动的油画。**,葛利叶第一次进画室,左边照进来的光在她脸上那么一扫,光影变化,跟维米尔那幅画里“光线像水一样流”的感觉一模一样。这种光影处理,不只是画画的样子,还藏着意思,就是艺术创作能把平常的东西,变成有精神意味的东西。电影用镜头,把画变成活的体验。电影里的颜色,也很有讲究。葛利叶那条柠檬黄的围巾,和她的深蓝色外衣,比较*强烈的,这想起维米尔画画时喜欢的群青和赭石。当她戴上珍珠耳环时,耳环的光亮和背景的深绿色,一下子成了眼睛最注意到的地方。这种颜色上的大起大落,既**维米尔画里“空空的背景”的一种新做法,也暗示了身份不一样**的欲望被压着。导演还用了X射线看画的技术,找到了画下面本来要画的一个士兵的头像,**没画完的东西,就成了电影里的一种留白,让电影有种“没画完的永远”的感觉。电影里,“看”是个非常重要的主题。维米尔看葛利叶,不只是看画画,也**权力的**。他让葛利叶摘头巾,张嘴,镜头就抓着少女的表情变,这种“看着”和“被看着”,好比画里**姑娘直看着观众的眼神一样,破除了以前画像的规矩。而葛利叶偷偷看画室,又**她自己主动想参与艺术。她擦窗户时,调整光线,这想到,她是女仆,但心里也有艺术的感觉。那颗珍珠耳环,在电影里*重中之重的。它是维米尔妻子的东西,也是葛利叶能短暂地觉得自己和维米尔一样的一种东西。在电影的某个地方,耳环在暗箱里变成了模糊的光,它失去了实际的形状,成了不掺杂别的成分的光影。这想到维米尔对珍珠的处理,他让珍珠看起来不那么像**,引导人去看的一种东西。在电影里,这颗耳环最后成了葛利叶被赶走是如何产生的,它的亮光,既是艺术永恒的,也是社会对个人自由的限制。斯嘉丽·约翰逊演的葛利叶,安静,但又能发现她心里好多事。她擦窗户时,手指碰到画布,戴耳环时,睫毛都在动,这些小动作,没有声音,但说她有多想艺术,有多偷偷摸摸的。科林·费尔斯演的维米尔,则很会控制自己,他给葛利叶穿耳洞时,手抖,眼神又温柔,把一个画家的冷静和结合起来。这种表演,和维米尔画里的安静又强烈的感情,很搭。电影讲故事的**,也*简单的,没有那么多曲折,就是靠日常的小事,一点点把感情建立起来。电影里,葛利叶戴耳环镜头一直看着她,慢慢变成和画里一样,感觉从现实到了艺术。电影里对历史的处理,*聪明的。一方面,它把代尔夫特的房子、衣服,都画得很像**年代的样子,这些都是根据17世纪荷兰的资料来的。从其他方面来看,导演又编了葛利叶的故事,来填补维米尔生活中的空白。这种真实和虚构混在一起,让电影看起来**历史的一部分,但又保留了一些艺术上的开放性。电影的音乐,也是由亚历山大·德斯普拉做的,那钢琴和长笛的声音,既**17世纪复杂的音乐,又用现代简单的方法编的,让电影有种跨越时间的感觉。**,葛利叶和维米尔在画室调颜色音乐里有种声音,**颜色磨在一起的声音,让看和听都感觉很舒服。电影葛利叶在雪地里回头看画室,**场景,就**说了艺术**是什么。雪花像维米尔画里的光点,在她睫毛上结了冰,像那颗珍珠一样亮,但又想到美和瞬间是怎么容易消失的。这种对“永远”和“消失”的思考,正是维米尔画画的核心。他用画,把一瞬间变成永远,电影用活动的画面,看到这种“永远”背后,是有生命的温度的。《戴珍珠耳环的少女》这部电影,**是对维米尔的尊敬,也是对艺术创作的一种新解释。它想起,真正的艺术,不是简单复制现实,通过一种变化,把瞬间的光影,变成永远的精神。好比葛利叶在画里***不朽,艺术的价值,就是它能不管时间、地点、语言,让看的人,三百年后还能有共鸣。

《戴珍珠耳环的少女》这部电影,改编自维米尔的画作,讲的是个女仆和画家的故事。发生在荷兰**年代,说是代尔夫特。电影里,**女仆葛利叶,由斯嘉丽·约翰逊演,她和画家维米尔,就是科林·费尔斯演的,他们之间有说不清道不明的艺术关系,好多东西,像阶级差异、那些隐藏的欲望,还有什么是永恒的美。这部电影,不光是把维米尔的画搬上了银幕,更**想通过电影,说说艺术创作**是什么样的。电影的画面,那光影和颜色,好比照着维米尔的画画的。导演用了一种叫暗箱技术的东西,还有点彩派的画法,把画面弄成好像流动的油画。**,葛利叶第一次进画室,左边照进来的光在她脸上那么一扫,光影变化,跟维米尔那幅画里“光线像水一样流”的感觉一模一样。这种光影处理,不只是画画的样子,还藏着意思,就是艺术创作能把平常的东西,变成有精神意味的东西。电影用镜头,把画变成活的体验。电影里的颜色,也很有讲究。葛利叶那条柠檬黄的围巾,和她的深蓝色外衣,比较*强烈的,这想起维米尔画画时喜欢的群青和赭石。当她戴上珍珠耳环时,耳环的光亮和背景的深绿色,一下子成了眼睛最注意到的地方。这种颜色上的大起大落,既**维米尔画里“空空的背景”的一种新做法,也暗示了身份不一样**的欲望被压着。导演还用了X射线看画的技术,找到了画下面本来要画的一个士兵的头像,**没画完的东西,就成了电影里的一种留白,让电影有种“没画完的永远”的感觉。电影里,“看”是个非常重要的主题。维米尔看葛利叶,不只是看画画,也**权力的**。他让葛利叶摘头巾,张嘴,镜头就抓着少女的表情变,这种“看着”和“被看着”,好比画里**姑娘直看着观众的眼神一样,破除了以前画像的规矩。而葛利叶偷偷看画室,又**她自己主动想参与艺术。她擦窗户时,调整光线,这想到,她是女仆,但心里也有艺术的感觉。那颗珍珠耳环,在电影里*重中之重的。它是维米尔妻子的东西,也是葛利叶能短暂地觉得自己和维米尔一样的一种东西。在电影的某个地方,耳环在暗箱里变成了模糊的光,它失去了实际的形状,成了不掺杂别的成分的光影。这想到维米尔对珍珠的处理,他让珍珠看起来不那么像**,引导人去看的一种东西。在电影里,这颗耳环最后成了葛利叶被赶走是如何产生的,它的亮光,既是艺术永恒的,也是社会对个人自由的限制。斯嘉丽·约翰逊演的葛利叶,安静,但又能发现她心里好多事。她擦窗户时,手指碰到画布,戴耳环时,睫毛都在动,这些小动作,没有声音,但说她有多想艺术,有多偷偷摸摸的。科林·费尔斯演的维米尔,则很会控制自己,他给葛利叶穿耳洞时,手抖,眼神又温柔,把一个画家的冷静和结合起来。这种表演,和维米尔画里的安静又强烈的感情,很搭。电影讲故事的**,也*简单的,没有那么多曲折,就是靠日常的小事,一点点把感情建立起来。电影里,葛利叶戴耳环镜头一直看着她,慢慢变成和画里一样,感觉从现实到了艺术。电影里对历史的处理,*聪明的。一方面,它把代尔夫特的房子、衣服,都画得很像**年代的样子,这些都是根据17世纪荷兰的资料来的。从其他方面来看,导演又编了葛利叶的故事,来填补维米尔生活中的空白。这种真实和虚构混在一起,让电影看起来**历史的一部分,但又保留了一些艺术上的开放性。电影的音乐,也是由亚历山大·德斯普拉做的,那钢琴和长笛的声音,既**17世纪复杂的音乐,又用现代简单的方法编的,让电影有种跨越时间的感觉。**,葛利叶和维米尔在画室调颜色音乐里有种声音,**颜色磨在一起的声音,让看和听都感觉很舒服。电影葛利叶在雪地里回头看画室,**场景,就**说了艺术**是什么。雪花像维米尔画里的光点,在她睫毛上结了冰,像那颗珍珠一样亮,但又想到美和瞬间是怎么容易消失的。这种对“永远”和“消失”的思考,正是维米尔画画的核心。他用画,把一瞬间变成永远,电影用活动的画面,看到这种“永远”背后,是有生命的温度的。《戴珍珠耳环的少女》这部电影,**是对维米尔的尊敬,也是对艺术创作的一种新解释。它想起,真正的艺术,不是简单复制现实,通过一种变化,把瞬间的光影,变成永远的精神。好比葛利叶在画里***不朽,艺术的价值,就是它能不管时间、地点、语言,让看的人,三百年后还能有共鸣。

广告

广告