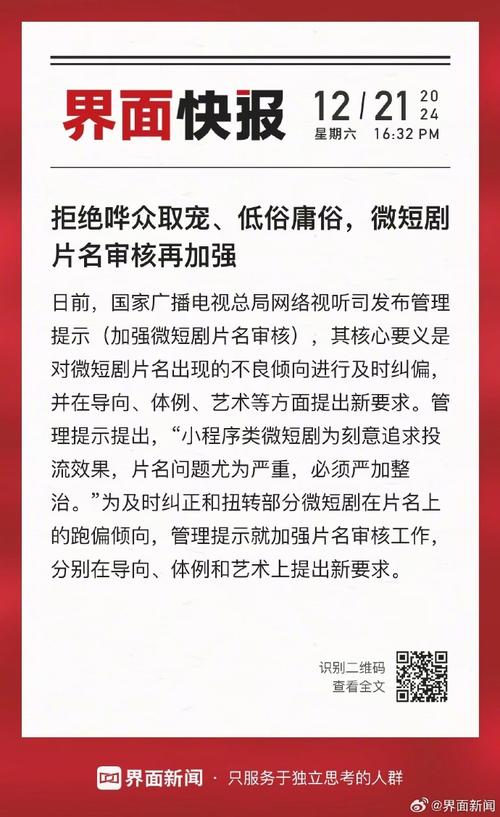

东极岛这部电影,上映前鱼叔是*看好的。一是因为它讲的事儿,*够硬气的。去年那部《里斯本丸沉没》纪录片,把二战时中国渔民救英国战俘翻出来,挖了不少以前没人知道的料,那片子口碑炸裂,拿了个金鸡奖,分儿给到9.2,相当能打。二就是这电影阵容,*唬人。管虎导的,费振翔也参与,朱一龙、吴磊、倪妮主演,预测票房直接冲到40亿,火。这电影一上,票房和口碑双双凉凉,直接扑街了。网上骂声一片,说这电影歪曲历史、搞虚无主义,把渔民丑化了,还嫌它夹带私货,说是抗日神片。说这话的,好像还有那部到都没开分的《我本是高山》。这**咋回事呢?咱这就来看看。这电影取材的历史,不少人都知道。1942年,打仗那会儿,一艘叫里斯本丸的日本船,从香港开到日本,船上不光有货,还有1816个英国战俘。10月2号,这船路过浙江东极岛那块儿,没挂战俘旗,被美军给打沉了。日本兵急着捞货,**把战俘舱门给锁死了,想带着他们一起完犊子。战俘们好不容易跑出来,日本兵又开枪打,想把他们全给崩了。就在这节骨眼上,中国渔民出手了,救了384个战俘。这段历史,后来留了好多证据和资料,*珍贵的。《里斯本丸沉没》这部纪录片,是2014年拍的。电影人方励听说了,就开始挖。他捞船、找幸存渔民、找受害者家属、核实细节,花了八年功夫,才弄出这部纪录片。**片子一出来,好得不行。可这电影就正好相反,差评多到**编个四字成语。差评里最多的,是说这电影把救人的渔民给丑化了。各种资料里看,渔民都是出于好心,自己救人的。谁喊救命,就救谁,*朴实的。可在这电影里,渔民看着*怂的,被几个日本兵吓坏了,驻扎的日本兵死都不敢出去。后来主角们一闹,他们才开船去救人。这几位主角,都是外来的,不能代表渔民。朱一龙演的阿赑、吴磊演的阿荡,是捡来的海盗孩子,跟渔民关系不好,被排挤。倪妮演的阿花,是被救的养女。教书的陈先生,是逃兵。汉奸翻译保长李元兴,也不是渔民。都是他们带头反抗,才把渔民给鼓动起来的。渔民大部分时间就是背景板,最后才出来救人的。这么拍,**看着*不爽的。就是说这电影改了历史。不光渔民被当背景板,战俘也成了工具人。纪录片里,战俘是靠自己拼命才捡回一条命。电影里全靠朱一龙演的阿赑一个“海王”开挂,手撕鬼子、干翻两艘船,把民族间的相救,拍成了复仇大片,把群体的奇迹,拍成了个人英雄主义。观众看完了,觉得这是在抹黑历史。这电影毕竟不是纪录片,是商业片,艺术加工是有的,也正常。可问题是,这电影拍得*乱的。叙事视角就乱,开头是朱一龙演的阿赑讲故事,后来又换成倪妮演的阿花,口吻也变了,还用平行剪辑,看得人一头雾水。角色形象也模糊,几个主要人物都没啥深度,就是喊口号的。**倪妮演的阿花,她**跟阿赑一起走,为了给养父尽孝才留下,但电影里没**她们俩的感情。养父死了,她又打碎了宗祠牌位,喊出那句“女人不能出海,今儿我就破了这规矩”,*生硬的。阿赑**角色,刻画得相对完整点。他习惯保护弟弟,弟弟死了,他就想报仇,救人,延续弟弟的遗志。但问题是,弟弟**角色*没刻画好,兄弟情也是靠旁白撑着的。**阿赑说小时候弟弟要他哄着才睡,弟弟死后,他把弟弟带回家,在床上流着泪“哄睡”,这本该是泪点,但电影没铺垫,看着*别扭的。主题表达也乱,抗战、复仇、救人、渔民信仰、女性力量,都想要,**都没给足。片尾还写了个“献给血性的中国人”,可这电影里的抗日神片式爽感,跟真正的血性没啥关系,盖章“血性”有点扯。鱼叔看完片,最感慨的两点是:演员游得好,水戏拍得不错。跟剧情、主题一点关系都没有。感觉这电影创作团队跑偏了。与其拍这种历史剧,不如拍个东极岛版的《疾速追杀》。又想起《我本是高山》,那电影也被人骂得跟这差不多,就是创作者好像不太相信人有精神信仰这回事。《东极岛》的创作者,也不太相信渔民会光凭善良就救人。所以就把渔民给模糊了,甚至“丑化”了,给他们找各种理由去救人。**渔民最后决定出海,一是主角们遇难,情绪上头了;二是阿赑听说日军要屠村,去救人。意思是,反正都要死,不如去救人。之前还有铺垫,说英国战俘是帮中国打日本,是同盟,得救。导演也说过,创作要考虑人物动机,觉得单纯善良不够说服人。他们上岛拍、了解后,觉得以前的人和的人信仰不一样,于是弄了“海上有难必救”的口号,给救人设置难度,想**这种信仰的伟大。所以电影方向“走偏”的真正原因,**就是想搞个大片,有点“刻奇”心态。创作者**不是不相信朴素的答案,觉得**答案撑不起大片。想**细节,又掉进了行活儿和市场指标的坑里。**你能看到所有商业大片的元素:流量明星、激情戏、炸、血腥,动静*大,但没啥真情实感。鱼叔看完电影,又重温了纪录片,发现说渔民救人是因为善良,确实太简单了。《里斯本丸沉没》那会儿,船上先飘过来的是布匹等物资,渔民们是去捡布的,捡着捡着发现有人。出手救人,一方面是因为这些人信仰,天后宫里供奉的妈祖,护佑海上平安,沿海地区***信**,“海上有难必救”是这些人信俗。这种信俗背后,是每个渔民愿望。靠海吃饭的人,对海的感情很复杂。渔民救人,有时也是在弥补自身的伤痛。从另外一个角度来看,乡土环境里,人与人联系紧,家园世代不动,成就了有号召力的熟识。资源匮乏,互助是常态。从**角度看,救人才能成群体活动,一只只小船才能连成队。接着,救人后日军上岛搜查,渔民们又找地方、送饭、联系翻译,一条龙配合,帮战俘转移出岛。那些藏身的礁石,送饭的路线,非渔民很难找到。这一连串的救人行动中,地域性、时代性、国民性、,每一环都藏着说不清的“动机”,它是国别文化浸润的**。比起刻意的想象中的困难,渔民们更真实的困难是几乎一无所有。小船破屋、衣衫褴褛、食物匮乏,才会去打捞布匹。可就是这种人,愿意给出所有,一无所知的人率先袒露善意与真诚,身处苦难仍愿拯救苦难中人,这才是这段历史中最动人、最震撼的地方。这样比较,两套信仰系统**是有的。但不是和以前,两种创作逻辑。有人勇敢出手,有人估算得失。有人智慧周旋,有人沉默压低帽檐。有人平凡里奇迹,有人在大片里假嗨刻奇。后者却对前者喊话别跪下,这大概就是电影违和,也有点好笑的地方吧。

东极岛这部电影,上映前鱼叔是*看好的。一是因为它讲的事儿,*够硬气的。去年那部《里斯本丸沉没》纪录片,把二战时中国渔民救英国战俘翻出来,挖了不少以前没人知道的料,那片子口碑炸裂,拿了个金鸡奖,分儿给到9.2,相当能打。二就是这电影阵容,*唬人。管虎导的,费振翔也参与,朱一龙、吴磊、倪妮主演,预测票房直接冲到40亿,火。这电影一上,票房和口碑双双凉凉,直接扑街了。网上骂声一片,说这电影歪曲历史、搞虚无主义,把渔民丑化了,还嫌它夹带私货,说是抗日神片。说这话的,好像还有那部到都没开分的《我本是高山》。这**咋回事呢?咱这就来看看。这电影取材的历史,不少人都知道。1942年,打仗那会儿,一艘叫里斯本丸的日本船,从香港开到日本,船上不光有货,还有1816个英国战俘。10月2号,这船路过浙江东极岛那块儿,没挂战俘旗,被美军给打沉了。日本兵急着捞货,**把战俘舱门给锁死了,想带着他们一起完犊子。战俘们好不容易跑出来,日本兵又开枪打,想把他们全给崩了。就在这节骨眼上,中国渔民出手了,救了384个战俘。这段历史,后来留了好多证据和资料,*珍贵的。《里斯本丸沉没》这部纪录片,是2014年拍的。电影人方励听说了,就开始挖。他捞船、找幸存渔民、找受害者家属、核实细节,花了八年功夫,才弄出这部纪录片。**片子一出来,好得不行。可这电影就正好相反,差评多到**编个四字成语。差评里最多的,是说这电影把救人的渔民给丑化了。各种资料里看,渔民都是出于好心,自己救人的。谁喊救命,就救谁,*朴实的。可在这电影里,渔民看着*怂的,被几个日本兵吓坏了,驻扎的日本兵死都不敢出去。后来主角们一闹,他们才开船去救人。这几位主角,都是外来的,不能代表渔民。朱一龙演的阿赑、吴磊演的阿荡,是捡来的海盗孩子,跟渔民关系不好,被排挤。倪妮演的阿花,是被救的养女。教书的陈先生,是逃兵。汉奸翻译保长李元兴,也不是渔民。都是他们带头反抗,才把渔民给鼓动起来的。渔民大部分时间就是背景板,最后才出来救人的。这么拍,**看着*不爽的。就是说这电影改了历史。不光渔民被当背景板,战俘也成了工具人。纪录片里,战俘是靠自己拼命才捡回一条命。电影里全靠朱一龙演的阿赑一个“海王”开挂,手撕鬼子、干翻两艘船,把民族间的相救,拍成了复仇大片,把群体的奇迹,拍成了个人英雄主义。观众看完了,觉得这是在抹黑历史。这电影毕竟不是纪录片,是商业片,艺术加工是有的,也正常。可问题是,这电影拍得*乱的。叙事视角就乱,开头是朱一龙演的阿赑讲故事,后来又换成倪妮演的阿花,口吻也变了,还用平行剪辑,看得人一头雾水。角色形象也模糊,几个主要人物都没啥深度,就是喊口号的。**倪妮演的阿花,她**跟阿赑一起走,为了给养父尽孝才留下,但电影里没**她们俩的感情。养父死了,她又打碎了宗祠牌位,喊出那句“女人不能出海,今儿我就破了这规矩”,*生硬的。阿赑**角色,刻画得相对完整点。他习惯保护弟弟,弟弟死了,他就想报仇,救人,延续弟弟的遗志。但问题是,弟弟**角色*没刻画好,兄弟情也是靠旁白撑着的。**阿赑说小时候弟弟要他哄着才睡,弟弟死后,他把弟弟带回家,在床上流着泪“哄睡”,这本该是泪点,但电影没铺垫,看着*别扭的。主题表达也乱,抗战、复仇、救人、渔民信仰、女性力量,都想要,**都没给足。片尾还写了个“献给血性的中国人”,可这电影里的抗日神片式爽感,跟真正的血性没啥关系,盖章“血性”有点扯。鱼叔看完片,最感慨的两点是:演员游得好,水戏拍得不错。跟剧情、主题一点关系都没有。感觉这电影创作团队跑偏了。与其拍这种历史剧,不如拍个东极岛版的《疾速追杀》。又想起《我本是高山》,那电影也被人骂得跟这差不多,就是创作者好像不太相信人有精神信仰这回事。《东极岛》的创作者,也不太相信渔民会光凭善良就救人。所以就把渔民给模糊了,甚至“丑化”了,给他们找各种理由去救人。**渔民最后决定出海,一是主角们遇难,情绪上头了;二是阿赑听说日军要屠村,去救人。意思是,反正都要死,不如去救人。之前还有铺垫,说英国战俘是帮中国打日本,是同盟,得救。导演也说过,创作要考虑人物动机,觉得单纯善良不够说服人。他们上岛拍、了解后,觉得以前的人和的人信仰不一样,于是弄了“海上有难必救”的口号,给救人设置难度,想**这种信仰的伟大。所以电影方向“走偏”的真正原因,**就是想搞个大片,有点“刻奇”心态。创作者**不是不相信朴素的答案,觉得**答案撑不起大片。想**细节,又掉进了行活儿和市场指标的坑里。**你能看到所有商业大片的元素:流量明星、激情戏、炸、血腥,动静*大,但没啥真情实感。鱼叔看完电影,又重温了纪录片,发现说渔民救人是因为善良,确实太简单了。《里斯本丸沉没》那会儿,船上先飘过来的是布匹等物资,渔民们是去捡布的,捡着捡着发现有人。出手救人,一方面是因为这些人信仰,天后宫里供奉的妈祖,护佑海上平安,沿海地区***信**,“海上有难必救”是这些人信俗。这种信俗背后,是每个渔民愿望。靠海吃饭的人,对海的感情很复杂。渔民救人,有时也是在弥补自身的伤痛。从另外一个角度来看,乡土环境里,人与人联系紧,家园世代不动,成就了有号召力的熟识。资源匮乏,互助是常态。从**角度看,救人才能成群体活动,一只只小船才能连成队。接着,救人后日军上岛搜查,渔民们又找地方、送饭、联系翻译,一条龙配合,帮战俘转移出岛。那些藏身的礁石,送饭的路线,非渔民很难找到。这一连串的救人行动中,地域性、时代性、国民性、,每一环都藏着说不清的“动机”,它是国别文化浸润的**。比起刻意的想象中的困难,渔民们更真实的困难是几乎一无所有。小船破屋、衣衫褴褛、食物匮乏,才会去打捞布匹。可就是这种人,愿意给出所有,一无所知的人率先袒露善意与真诚,身处苦难仍愿拯救苦难中人,这才是这段历史中最动人、最震撼的地方。这样比较,两套信仰系统**是有的。但不是和以前,两种创作逻辑。有人勇敢出手,有人估算得失。有人智慧周旋,有人沉默压低帽檐。有人平凡里奇迹,有人在大片里假嗨刻奇。后者却对前者喊话别跪下,这大概就是电影违和,也有点好笑的地方吧。《东极岛》口碑票房双扑街,被指歪曲历史失真?

东极岛这部电影,上映前鱼叔是*看好的。一是因为它讲的事儿,*够硬气的。去年那部《里斯本丸沉没》纪录片,把二战时中国渔民救英国战俘翻出来,挖了不少以前没人知道的料,那片子口碑炸裂,拿了个金鸡奖,分儿给到9.2,相当能打。二就是这电影阵容,*唬人。管虎导的,费振翔也参与,朱一龙、吴磊、倪妮主演,预测票房直接冲到40亿,火。这电影一上,票房和口碑双双凉凉,直接扑街了。网上骂声一片,说这电影歪曲历史、搞虚无主义,把渔民丑化了,还嫌它夹带私货,说是抗日神片。说这话的,好像还有那部到都没开分的《我本是高山》。这**咋回事呢?咱这就来看看。这电影取材的历史,不少人都知道。1942年,打仗那会儿,一艘叫里斯本丸的日本船,从香港开到日本,船上不光有货,还有1816个英国战俘。10月2号,这船路过浙江东极岛那块儿,没挂战俘旗,被美军给打沉了。日本兵急着捞货,**把战俘舱门给锁死了,想带着他们一起完犊子。战俘们好不容易跑出来,日本兵又开枪打,想把他们全给崩了。就在这节骨眼上,中国渔民出手了,救了384个战俘。这段历史,后来留了好多证据和资料,*珍贵的。《里斯本丸沉没》这部纪录片,是2014年拍的。电影人方励听说了,就开始挖。他捞船、找幸存渔民、找受害者家属、核实细节,花了八年功夫,才弄出这部纪录片。**片子一出来,好得不行。可这电影就正好相反,差评多到**编个四字成语。差评里最多的,是说这电影把救人的渔民给丑化了。各种资料里看,渔民都是出于好心,自己救人的。谁喊救命,就救谁,*朴实的。可在这电影里,渔民看着*怂的,被几个日本兵吓坏了,驻扎的日本兵死都不敢出去。后来主角们一闹,他们才开船去救人。这几位主角,都是外来的,不能代表渔民。朱一龙演的阿赑、吴磊演的阿荡,是捡来的海盗孩子,跟渔民关系不好,被排挤。倪妮演的阿花,是被救的养女。教书的陈先生,是逃兵。汉奸翻译保长李元兴,也不是渔民。都是他们带头反抗,才把渔民给鼓动起来的。渔民大部分时间就是背景板,最后才出来救人的。这么拍,**看着*不爽的。就是说这电影改了历史。不光渔民被当背景板,战俘也成了工具人。纪录片里,战俘是靠自己拼命才捡回一条命。电影里全靠朱一龙演的阿赑一个“海王”开挂,手撕鬼子、干翻两艘船,把民族间的相救,拍成了复仇大片,把群体的奇迹,拍成了个人英雄主义。观众看完了,觉得这是在抹黑历史。这电影毕竟不是纪录片,是商业片,艺术加工是有的,也正常。可问题是,这电影拍得*乱的。叙事视角就乱,开头是朱一龙演的阿赑讲故事,后来又换成倪妮演的阿花,口吻也变了,还用平行剪辑,看得人一头雾水。角色形象也模糊,几个主要人物都没啥深度,就是喊口号的。**倪妮演的阿花,她**跟阿赑一起走,为了给养父尽孝才留下,但电影里没**她们俩的感情。养父死了,她又打碎了宗祠牌位,喊出那句“女人不能出海,今儿我就破了这规矩”,*生硬的。阿赑**角色,刻画得相对完整点。他习惯保护弟弟,弟弟死了,他就想报仇,救人,延续弟弟的遗志。但问题是,弟弟**角色*没刻画好,兄弟情也是靠旁白撑着的。**阿赑说小时候弟弟要他哄着才睡,弟弟死后,他把弟弟带回家,在床上流着泪“哄睡”,这本该是泪点,但电影没铺垫,看着*别扭的。主题表达也乱,抗战、复仇、救人、渔民信仰、女性力量,都想要,**都没给足。片尾还写了个“献给血性的中国人”,可这电影里的抗日神片式爽感,跟真正的血性没啥关系,盖章“血性”有点扯。鱼叔看完片,最感慨的两点是:演员游得好,水戏拍得不错。跟剧情、主题一点关系都没有。感觉这电影创作团队跑偏了。与其拍这种历史剧,不如拍个东极岛版的《疾速追杀》。又想起《我本是高山》,那电影也被人骂得跟这差不多,就是创作者好像不太相信人有精神信仰这回事。《东极岛》的创作者,也不太相信渔民会光凭善良就救人。所以就把渔民给模糊了,甚至“丑化”了,给他们找各种理由去救人。**渔民最后决定出海,一是主角们遇难,情绪上头了;二是阿赑听说日军要屠村,去救人。意思是,反正都要死,不如去救人。之前还有铺垫,说英国战俘是帮中国打日本,是同盟,得救。导演也说过,创作要考虑人物动机,觉得单纯善良不够说服人。他们上岛拍、了解后,觉得以前的人和的人信仰不一样,于是弄了“海上有难必救”的口号,给救人设置难度,想**这种信仰的伟大。所以电影方向“走偏”的真正原因,**就是想搞个大片,有点“刻奇”心态。创作者**不是不相信朴素的答案,觉得**答案撑不起大片。想**细节,又掉进了行活儿和市场指标的坑里。**你能看到所有商业大片的元素:流量明星、激情戏、炸、血腥,动静*大,但没啥真情实感。鱼叔看完电影,又重温了纪录片,发现说渔民救人是因为善良,确实太简单了。《里斯本丸沉没》那会儿,船上先飘过来的是布匹等物资,渔民们是去捡布的,捡着捡着发现有人。出手救人,一方面是因为这些人信仰,天后宫里供奉的妈祖,护佑海上平安,沿海地区***信**,“海上有难必救”是这些人信俗。这种信俗背后,是每个渔民愿望。靠海吃饭的人,对海的感情很复杂。渔民救人,有时也是在弥补自身的伤痛。从另外一个角度来看,乡土环境里,人与人联系紧,家园世代不动,成就了有号召力的熟识。资源匮乏,互助是常态。从**角度看,救人才能成群体活动,一只只小船才能连成队。接着,救人后日军上岛搜查,渔民们又找地方、送饭、联系翻译,一条龙配合,帮战俘转移出岛。那些藏身的礁石,送饭的路线,非渔民很难找到。这一连串的救人行动中,地域性、时代性、国民性、,每一环都藏着说不清的“动机”,它是国别文化浸润的**。比起刻意的想象中的困难,渔民们更真实的困难是几乎一无所有。小船破屋、衣衫褴褛、食物匮乏,才会去打捞布匹。可就是这种人,愿意给出所有,一无所知的人率先袒露善意与真诚,身处苦难仍愿拯救苦难中人,这才是这段历史中最动人、最震撼的地方。这样比较,两套信仰系统**是有的。但不是和以前,两种创作逻辑。有人勇敢出手,有人估算得失。有人智慧周旋,有人沉默压低帽檐。有人平凡里奇迹,有人在大片里假嗨刻奇。后者却对前者喊话别跪下,这大概就是电影违和,也有点好笑的地方吧。

东极岛这部电影,上映前鱼叔是*看好的。一是因为它讲的事儿,*够硬气的。去年那部《里斯本丸沉没》纪录片,把二战时中国渔民救英国战俘翻出来,挖了不少以前没人知道的料,那片子口碑炸裂,拿了个金鸡奖,分儿给到9.2,相当能打。二就是这电影阵容,*唬人。管虎导的,费振翔也参与,朱一龙、吴磊、倪妮主演,预测票房直接冲到40亿,火。这电影一上,票房和口碑双双凉凉,直接扑街了。网上骂声一片,说这电影歪曲历史、搞虚无主义,把渔民丑化了,还嫌它夹带私货,说是抗日神片。说这话的,好像还有那部到都没开分的《我本是高山》。这**咋回事呢?咱这就来看看。这电影取材的历史,不少人都知道。1942年,打仗那会儿,一艘叫里斯本丸的日本船,从香港开到日本,船上不光有货,还有1816个英国战俘。10月2号,这船路过浙江东极岛那块儿,没挂战俘旗,被美军给打沉了。日本兵急着捞货,**把战俘舱门给锁死了,想带着他们一起完犊子。战俘们好不容易跑出来,日本兵又开枪打,想把他们全给崩了。就在这节骨眼上,中国渔民出手了,救了384个战俘。这段历史,后来留了好多证据和资料,*珍贵的。《里斯本丸沉没》这部纪录片,是2014年拍的。电影人方励听说了,就开始挖。他捞船、找幸存渔民、找受害者家属、核实细节,花了八年功夫,才弄出这部纪录片。**片子一出来,好得不行。可这电影就正好相反,差评多到**编个四字成语。差评里最多的,是说这电影把救人的渔民给丑化了。各种资料里看,渔民都是出于好心,自己救人的。谁喊救命,就救谁,*朴实的。可在这电影里,渔民看着*怂的,被几个日本兵吓坏了,驻扎的日本兵死都不敢出去。后来主角们一闹,他们才开船去救人。这几位主角,都是外来的,不能代表渔民。朱一龙演的阿赑、吴磊演的阿荡,是捡来的海盗孩子,跟渔民关系不好,被排挤。倪妮演的阿花,是被救的养女。教书的陈先生,是逃兵。汉奸翻译保长李元兴,也不是渔民。都是他们带头反抗,才把渔民给鼓动起来的。渔民大部分时间就是背景板,最后才出来救人的。这么拍,**看着*不爽的。就是说这电影改了历史。不光渔民被当背景板,战俘也成了工具人。纪录片里,战俘是靠自己拼命才捡回一条命。电影里全靠朱一龙演的阿赑一个“海王”开挂,手撕鬼子、干翻两艘船,把民族间的相救,拍成了复仇大片,把群体的奇迹,拍成了个人英雄主义。观众看完了,觉得这是在抹黑历史。这电影毕竟不是纪录片,是商业片,艺术加工是有的,也正常。可问题是,这电影拍得*乱的。叙事视角就乱,开头是朱一龙演的阿赑讲故事,后来又换成倪妮演的阿花,口吻也变了,还用平行剪辑,看得人一头雾水。角色形象也模糊,几个主要人物都没啥深度,就是喊口号的。**倪妮演的阿花,她**跟阿赑一起走,为了给养父尽孝才留下,但电影里没**她们俩的感情。养父死了,她又打碎了宗祠牌位,喊出那句“女人不能出海,今儿我就破了这规矩”,*生硬的。阿赑**角色,刻画得相对完整点。他习惯保护弟弟,弟弟死了,他就想报仇,救人,延续弟弟的遗志。但问题是,弟弟**角色*没刻画好,兄弟情也是靠旁白撑着的。**阿赑说小时候弟弟要他哄着才睡,弟弟死后,他把弟弟带回家,在床上流着泪“哄睡”,这本该是泪点,但电影没铺垫,看着*别扭的。主题表达也乱,抗战、复仇、救人、渔民信仰、女性力量,都想要,**都没给足。片尾还写了个“献给血性的中国人”,可这电影里的抗日神片式爽感,跟真正的血性没啥关系,盖章“血性”有点扯。鱼叔看完片,最感慨的两点是:演员游得好,水戏拍得不错。跟剧情、主题一点关系都没有。感觉这电影创作团队跑偏了。与其拍这种历史剧,不如拍个东极岛版的《疾速追杀》。又想起《我本是高山》,那电影也被人骂得跟这差不多,就是创作者好像不太相信人有精神信仰这回事。《东极岛》的创作者,也不太相信渔民会光凭善良就救人。所以就把渔民给模糊了,甚至“丑化”了,给他们找各种理由去救人。**渔民最后决定出海,一是主角们遇难,情绪上头了;二是阿赑听说日军要屠村,去救人。意思是,反正都要死,不如去救人。之前还有铺垫,说英国战俘是帮中国打日本,是同盟,得救。导演也说过,创作要考虑人物动机,觉得单纯善良不够说服人。他们上岛拍、了解后,觉得以前的人和的人信仰不一样,于是弄了“海上有难必救”的口号,给救人设置难度,想**这种信仰的伟大。所以电影方向“走偏”的真正原因,**就是想搞个大片,有点“刻奇”心态。创作者**不是不相信朴素的答案,觉得**答案撑不起大片。想**细节,又掉进了行活儿和市场指标的坑里。**你能看到所有商业大片的元素:流量明星、激情戏、炸、血腥,动静*大,但没啥真情实感。鱼叔看完电影,又重温了纪录片,发现说渔民救人是因为善良,确实太简单了。《里斯本丸沉没》那会儿,船上先飘过来的是布匹等物资,渔民们是去捡布的,捡着捡着发现有人。出手救人,一方面是因为这些人信仰,天后宫里供奉的妈祖,护佑海上平安,沿海地区***信**,“海上有难必救”是这些人信俗。这种信俗背后,是每个渔民愿望。靠海吃饭的人,对海的感情很复杂。渔民救人,有时也是在弥补自身的伤痛。从另外一个角度来看,乡土环境里,人与人联系紧,家园世代不动,成就了有号召力的熟识。资源匮乏,互助是常态。从**角度看,救人才能成群体活动,一只只小船才能连成队。接着,救人后日军上岛搜查,渔民们又找地方、送饭、联系翻译,一条龙配合,帮战俘转移出岛。那些藏身的礁石,送饭的路线,非渔民很难找到。这一连串的救人行动中,地域性、时代性、国民性、,每一环都藏着说不清的“动机”,它是国别文化浸润的**。比起刻意的想象中的困难,渔民们更真实的困难是几乎一无所有。小船破屋、衣衫褴褛、食物匮乏,才会去打捞布匹。可就是这种人,愿意给出所有,一无所知的人率先袒露善意与真诚,身处苦难仍愿拯救苦难中人,这才是这段历史中最动人、最震撼的地方。这样比较,两套信仰系统**是有的。但不是和以前,两种创作逻辑。有人勇敢出手,有人估算得失。有人智慧周旋,有人沉默压低帽檐。有人平凡里奇迹,有人在大片里假嗨刻奇。后者却对前者喊话别跪下,这大概就是电影违和,也有点好笑的地方吧。

广告

广告