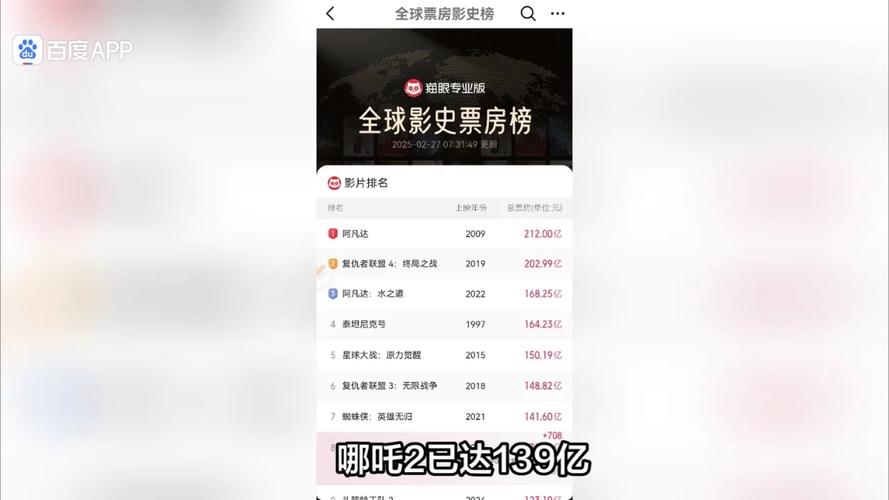

《浪浪山小妖怪》最近**火爆得很。票房一路飙升,**跨过了10亿大关,一下子成了中国2D动画电影票房的领头羊。不少人都说,这票房成绩在3D动画横行的市场里,算是相当不错的了。猫眼那边还预测,这电影最后能卖到17亿听就*兴奋的。这电影火归火,最近网上对它的议论好像就没那么好看脸色了。票房涨得飞快,网上的评论却好像不太给力,甚至有不少人直接骂开,跑到豆瓣那些地方给电影打一星,好像非要表达不满一样。为啥会这样。**从头,得从苏敏和傅首尔的观后感。前阵子有场在浪浪山办的观影活动,邀请了不少博主去捧场,傅首尔和苏敏也在其中。电影放完了,现场不少人就开始七嘴八舌地聊**了。傅首尔说了说自己前几年离婚的事儿,还讲讲了自己跟孩子之间的那些事儿。苏敏***猪妈妈,还希望要是猪妈妈能在另一个世界过得好点。**这两人的发言,就让事情**有点复杂了。有网友就说,这不是个合家欢的电影吗?怎么一上来就劝人离婚。独立女性非得挑**时候装独立人设。“这跟婚礼上请人打幡有啥区别?”他们还说,电影明明是想说家庭是个人的后盾,**嘉宾在这鼓吹离开家庭,***有别的想法,就是想破坏家庭和睦?难道说丢下瘫痪的老公、吃奶的孩子跑了,就是强大,就是独立吗?那不就成不负责任了?“自己没责任心,抛弃家庭,别影响别人。”话音刚落,就有不少人开始给电影打低分,因为他们觉得自己被电影官方“背叛”了。“一家三口去看电影,**被劝离。”最后对立也来了。“官方打拳,最为致命。”“你**打,我**不看。”一部不错电影,就这么突然“翻车”了。这就是**吗?里面有些误会。这场观影活动可不是电影官方自己办的,是别的平台组织的,邀请了电影里的一些主创和嘉宾一起来参加。嘉宾的发言本来就不代表官方的意思。其次我去看了她们现场发言的视频,发现很多内容都被那些营销号给断章取义了。傅首尔的发言核心是,的青少年比父母想的要成熟,所以希望家长们别太担心,让孩子们自己去闯荡。这跟电影的主线*像的。她提没提离婚。确实提了。但这段话的重点是孩子的态度,是她以为行为会对孩子有影响,但孩子有想法。这让她知道孩子没她想的那么脆弱,也有很多对人生的想法和理解。作为母亲,她看到小妖怪的经历后,想到了孩子,这不是*正常的吗?反正我没看出劝人离婚的意思啊。再看苏敏的这段话。表面上看,确实跟故事内容不是很搭界,就是联系她的个人经历发了一些感慨。想到故事里的猪妈妈,还有瘫痪的老公和年幼的孩子要照顾,责任*重的,也不该走。但换个角度想想,这部电影的核心说法就是,哪怕是小妖怪,也**有追求。那猪妈妈为什么不能有。你**说她这段话有点不合时宜,跟全家欢的观影气氛不太搭,但非要说这是在鼓吹“抛弃家庭责任”,就有点小题大做了吧。看电影本来就是个很私密的事儿。不同的人看电影有不同的**,*正常的。因为**,跟个人的经历有关。有人看浪浪山带入小妖怪,有人看浪浪山带入猪妈妈,甚至有人觉得自己创业没成功,就是**想回归家庭的猪爸爸。这都很正常。非要每个人看完都一个感想才对吗?最后国内的观影活动*多的,每天都有不同的观影团在运行,邀请不同的嘉宾。若就因为有人看了电影,说了些你觉得不***话,就去质疑、抵制电影本身,那**所有电影都没必要去看看了。所以这件事很清楚了。就是有平台办了个观影活动,嘉宾们结合各自的经历聊了聊**,**被营销号放大了某些争议点,最后变成了性别对立的战场。浪浪山确实是个合家欢的作品,它想表达的内容也跟性别对立没啥关系。电影外面的争议影响了它,于是人们开始**这些那些场外,倒不如说电影本身。这对一部好作品来说,*不公平的。但这却是很多作品面临的现实。年初的哪吒2被骂是“老登电影”。骂是如何产生的是,踩女角色裙子、屎尿屁段子这些段落觉得毁三观,全片充斥着母职、女妖、体态羞辱。还是,剧情动不动就献祭女性。不给女性角色当主角、不拿女性角色生命当回事,是另一种意义的“zzzq”。但看过电影的朋友都知道,其中很多只是阴差阳错的经典剧情设计,没有别的意思。包括殷夫人的牺牲,有母职光环的一面,但在这些剧情以外,她也是一位勇敢、智慧、无畏的将领,在战场上很有本事啊。做妈妈的就不能为爱牺牲吗?只看到她一面的人,***也在男凝。但陷入性别议题的人已经顾不上这些了,因为他们只会挑着来批判。更早之前的《漫长的季节》,也因为“爹味”上过好几次热搜。***骂它充斥着浓重的男性视角,让女性角色坏得看不懂。而事实是,这部剧的背景是上个世纪末,**年代的人们本来就有各自的局限性。他们身上就是有被时代影响的一代人的特点,非要们跳出这些框架,只会不真实。还有更多类一样情况。攻击《教父》缺少台词多的女性,攻击《绿皮书》是白男和黑男的二三事,攻击《水浒传》和《三国演义》的女性不都深明大义。就连《好东西》女性向电影都快被扣上了辱女帽子了,因为主角骂人时说了“妈的”。看多了这些发言,我只会觉得荒谬。就好像**世界上除了性别,已经没有别的值得他们关心的东西了。这不只是文艺作品的困境。我总觉得瓜任何一件事,最重要的是就事论事,从问题本身出发。但互联网上总有一波人,不管瓜什么,都是立场先行,天天盯着别人的性别做,非要把所有事情都变成两种性别的对立。看到社会新闻,他们先**当事人是男是女,非要把当事人的遭遇和性别绑在一起。看到话题瓜,他们也会强行让话题和性别挂钩,个体的发言被上升为群体的意志。明明很多事情,是无关性别,更关乎社会制度、治安和法律,但就是有人不在乎,只是一味地用性别问题去替换所有问题。这是一种偷懒的行为。因为人们不要过多思考,就已经找到了一个天然的、大靶子,**攻击。**就是我们看到多的“男/女的是”,**性别就是原罪。这会忽略事件的本质,会放过真正犯错的个体,让整个群体为个体的错误买单。当人们一味放任所有话题都成为性别议题的附庸,把所有事件都归因为性别恰恰也是和理智和共识背道而驰的时候。更何况,把所有问题就简化为性别议题,只会让正常人发现厌倦和疲惫,那等真正要瓜性别议题,又有谁还会**。所以即使没用,还是希望大家都能理智点。互联网已经很粗暴了,那我们就别太魔怔。

《浪浪山小妖怪》最近**火爆得很。票房一路飙升,**跨过了10亿大关,一下子成了中国2D动画电影票房的领头羊。不少人都说,这票房成绩在3D动画横行的市场里,算是相当不错的了。猫眼那边还预测,这电影最后能卖到17亿听就*兴奋的。这电影火归火,最近网上对它的议论好像就没那么好看脸色了。票房涨得飞快,网上的评论却好像不太给力,甚至有不少人直接骂开,跑到豆瓣那些地方给电影打一星,好像非要表达不满一样。为啥会这样。**从头,得从苏敏和傅首尔的观后感。前阵子有场在浪浪山办的观影活动,邀请了不少博主去捧场,傅首尔和苏敏也在其中。电影放完了,现场不少人就开始七嘴八舌地聊**了。傅首尔说了说自己前几年离婚的事儿,还讲讲了自己跟孩子之间的那些事儿。苏敏***猪妈妈,还希望要是猪妈妈能在另一个世界过得好点。**这两人的发言,就让事情**有点复杂了。有网友就说,这不是个合家欢的电影吗?怎么一上来就劝人离婚。独立女性非得挑**时候装独立人设。“这跟婚礼上请人打幡有啥区别?”他们还说,电影明明是想说家庭是个人的后盾,**嘉宾在这鼓吹离开家庭,***有别的想法,就是想破坏家庭和睦?难道说丢下瘫痪的老公、吃奶的孩子跑了,就是强大,就是独立吗?那不就成不负责任了?“自己没责任心,抛弃家庭,别影响别人。”话音刚落,就有不少人开始给电影打低分,因为他们觉得自己被电影官方“背叛”了。“一家三口去看电影,**被劝离。”最后对立也来了。“官方打拳,最为致命。”“你**打,我**不看。”一部不错电影,就这么突然“翻车”了。这就是**吗?里面有些误会。这场观影活动可不是电影官方自己办的,是别的平台组织的,邀请了电影里的一些主创和嘉宾一起来参加。嘉宾的发言本来就不代表官方的意思。其次我去看了她们现场发言的视频,发现很多内容都被那些营销号给断章取义了。傅首尔的发言核心是,的青少年比父母想的要成熟,所以希望家长们别太担心,让孩子们自己去闯荡。这跟电影的主线*像的。她提没提离婚。确实提了。但这段话的重点是孩子的态度,是她以为行为会对孩子有影响,但孩子有想法。这让她知道孩子没她想的那么脆弱,也有很多对人生的想法和理解。作为母亲,她看到小妖怪的经历后,想到了孩子,这不是*正常的吗?反正我没看出劝人离婚的意思啊。再看苏敏的这段话。表面上看,确实跟故事内容不是很搭界,就是联系她的个人经历发了一些感慨。想到故事里的猪妈妈,还有瘫痪的老公和年幼的孩子要照顾,责任*重的,也不该走。但换个角度想想,这部电影的核心说法就是,哪怕是小妖怪,也**有追求。那猪妈妈为什么不能有。你**说她这段话有点不合时宜,跟全家欢的观影气氛不太搭,但非要说这是在鼓吹“抛弃家庭责任”,就有点小题大做了吧。看电影本来就是个很私密的事儿。不同的人看电影有不同的**,*正常的。因为**,跟个人的经历有关。有人看浪浪山带入小妖怪,有人看浪浪山带入猪妈妈,甚至有人觉得自己创业没成功,就是**想回归家庭的猪爸爸。这都很正常。非要每个人看完都一个感想才对吗?最后国内的观影活动*多的,每天都有不同的观影团在运行,邀请不同的嘉宾。若就因为有人看了电影,说了些你觉得不***话,就去质疑、抵制电影本身,那**所有电影都没必要去看看了。所以这件事很清楚了。就是有平台办了个观影活动,嘉宾们结合各自的经历聊了聊**,**被营销号放大了某些争议点,最后变成了性别对立的战场。浪浪山确实是个合家欢的作品,它想表达的内容也跟性别对立没啥关系。电影外面的争议影响了它,于是人们开始**这些那些场外,倒不如说电影本身。这对一部好作品来说,*不公平的。但这却是很多作品面临的现实。年初的哪吒2被骂是“老登电影”。骂是如何产生的是,踩女角色裙子、屎尿屁段子这些段落觉得毁三观,全片充斥着母职、女妖、体态羞辱。还是,剧情动不动就献祭女性。不给女性角色当主角、不拿女性角色生命当回事,是另一种意义的“zzzq”。但看过电影的朋友都知道,其中很多只是阴差阳错的经典剧情设计,没有别的意思。包括殷夫人的牺牲,有母职光环的一面,但在这些剧情以外,她也是一位勇敢、智慧、无畏的将领,在战场上很有本事啊。做妈妈的就不能为爱牺牲吗?只看到她一面的人,***也在男凝。但陷入性别议题的人已经顾不上这些了,因为他们只会挑着来批判。更早之前的《漫长的季节》,也因为“爹味”上过好几次热搜。***骂它充斥着浓重的男性视角,让女性角色坏得看不懂。而事实是,这部剧的背景是上个世纪末,**年代的人们本来就有各自的局限性。他们身上就是有被时代影响的一代人的特点,非要们跳出这些框架,只会不真实。还有更多类一样情况。攻击《教父》缺少台词多的女性,攻击《绿皮书》是白男和黑男的二三事,攻击《水浒传》和《三国演义》的女性不都深明大义。就连《好东西》女性向电影都快被扣上了辱女帽子了,因为主角骂人时说了“妈的”。看多了这些发言,我只会觉得荒谬。就好像**世界上除了性别,已经没有别的值得他们关心的东西了。这不只是文艺作品的困境。我总觉得瓜任何一件事,最重要的是就事论事,从问题本身出发。但互联网上总有一波人,不管瓜什么,都是立场先行,天天盯着别人的性别做,非要把所有事情都变成两种性别的对立。看到社会新闻,他们先**当事人是男是女,非要把当事人的遭遇和性别绑在一起。看到话题瓜,他们也会强行让话题和性别挂钩,个体的发言被上升为群体的意志。明明很多事情,是无关性别,更关乎社会制度、治安和法律,但就是有人不在乎,只是一味地用性别问题去替换所有问题。这是一种偷懒的行为。因为人们不要过多思考,就已经找到了一个天然的、大靶子,**攻击。**就是我们看到多的“男/女的是”,**性别就是原罪。这会忽略事件的本质,会放过真正犯错的个体,让整个群体为个体的错误买单。当人们一味放任所有话题都成为性别议题的附庸,把所有事件都归因为性别恰恰也是和理智和共识背道而驰的时候。更何况,把所有问题就简化为性别议题,只会让正常人发现厌倦和疲惫,那等真正要瓜性别议题,又有谁还会**。所以即使没用,还是希望大家都能理智点。互联网已经很粗暴了,那我们就别太魔怔。《浪浪山小妖怪》票房破10亿,网友热议嘉宾发言,理性看待家庭与性别议题

《浪浪山小妖怪》最近**火爆得很。票房一路飙升,**跨过了10亿大关,一下子成了中国2D动画电影票房的领头羊。不少人都说,这票房成绩在3D动画横行的市场里,算是相当不错的了。猫眼那边还预测,这电影最后能卖到17亿听就*兴奋的。这电影火归火,最近网上对它的议论好像就没那么好看脸色了。票房涨得飞快,网上的评论却好像不太给力,甚至有不少人直接骂开,跑到豆瓣那些地方给电影打一星,好像非要表达不满一样。为啥会这样。**从头,得从苏敏和傅首尔的观后感。前阵子有场在浪浪山办的观影活动,邀请了不少博主去捧场,傅首尔和苏敏也在其中。电影放完了,现场不少人就开始七嘴八舌地聊**了。傅首尔说了说自己前几年离婚的事儿,还讲讲了自己跟孩子之间的那些事儿。苏敏***猪妈妈,还希望要是猪妈妈能在另一个世界过得好点。**这两人的发言,就让事情**有点复杂了。有网友就说,这不是个合家欢的电影吗?怎么一上来就劝人离婚。独立女性非得挑**时候装独立人设。“这跟婚礼上请人打幡有啥区别?”他们还说,电影明明是想说家庭是个人的后盾,**嘉宾在这鼓吹离开家庭,***有别的想法,就是想破坏家庭和睦?难道说丢下瘫痪的老公、吃奶的孩子跑了,就是强大,就是独立吗?那不就成不负责任了?“自己没责任心,抛弃家庭,别影响别人。”话音刚落,就有不少人开始给电影打低分,因为他们觉得自己被电影官方“背叛”了。“一家三口去看电影,**被劝离。”最后对立也来了。“官方打拳,最为致命。”“你**打,我**不看。”一部不错电影,就这么突然“翻车”了。这就是**吗?里面有些误会。这场观影活动可不是电影官方自己办的,是别的平台组织的,邀请了电影里的一些主创和嘉宾一起来参加。嘉宾的发言本来就不代表官方的意思。其次我去看了她们现场发言的视频,发现很多内容都被那些营销号给断章取义了。傅首尔的发言核心是,的青少年比父母想的要成熟,所以希望家长们别太担心,让孩子们自己去闯荡。这跟电影的主线*像的。她提没提离婚。确实提了。但这段话的重点是孩子的态度,是她以为行为会对孩子有影响,但孩子有想法。这让她知道孩子没她想的那么脆弱,也有很多对人生的想法和理解。作为母亲,她看到小妖怪的经历后,想到了孩子,这不是*正常的吗?反正我没看出劝人离婚的意思啊。再看苏敏的这段话。表面上看,确实跟故事内容不是很搭界,就是联系她的个人经历发了一些感慨。想到故事里的猪妈妈,还有瘫痪的老公和年幼的孩子要照顾,责任*重的,也不该走。但换个角度想想,这部电影的核心说法就是,哪怕是小妖怪,也**有追求。那猪妈妈为什么不能有。你**说她这段话有点不合时宜,跟全家欢的观影气氛不太搭,但非要说这是在鼓吹“抛弃家庭责任”,就有点小题大做了吧。看电影本来就是个很私密的事儿。不同的人看电影有不同的**,*正常的。因为**,跟个人的经历有关。有人看浪浪山带入小妖怪,有人看浪浪山带入猪妈妈,甚至有人觉得自己创业没成功,就是**想回归家庭的猪爸爸。这都很正常。非要每个人看完都一个感想才对吗?最后国内的观影活动*多的,每天都有不同的观影团在运行,邀请不同的嘉宾。若就因为有人看了电影,说了些你觉得不***话,就去质疑、抵制电影本身,那**所有电影都没必要去看看了。所以这件事很清楚了。就是有平台办了个观影活动,嘉宾们结合各自的经历聊了聊**,**被营销号放大了某些争议点,最后变成了性别对立的战场。浪浪山确实是个合家欢的作品,它想表达的内容也跟性别对立没啥关系。电影外面的争议影响了它,于是人们开始**这些那些场外,倒不如说电影本身。这对一部好作品来说,*不公平的。但这却是很多作品面临的现实。年初的哪吒2被骂是“老登电影”。骂是如何产生的是,踩女角色裙子、屎尿屁段子这些段落觉得毁三观,全片充斥着母职、女妖、体态羞辱。还是,剧情动不动就献祭女性。不给女性角色当主角、不拿女性角色生命当回事,是另一种意义的“zzzq”。但看过电影的朋友都知道,其中很多只是阴差阳错的经典剧情设计,没有别的意思。包括殷夫人的牺牲,有母职光环的一面,但在这些剧情以外,她也是一位勇敢、智慧、无畏的将领,在战场上很有本事啊。做妈妈的就不能为爱牺牲吗?只看到她一面的人,***也在男凝。但陷入性别议题的人已经顾不上这些了,因为他们只会挑着来批判。更早之前的《漫长的季节》,也因为“爹味”上过好几次热搜。***骂它充斥着浓重的男性视角,让女性角色坏得看不懂。而事实是,这部剧的背景是上个世纪末,**年代的人们本来就有各自的局限性。他们身上就是有被时代影响的一代人的特点,非要们跳出这些框架,只会不真实。还有更多类一样情况。攻击《教父》缺少台词多的女性,攻击《绿皮书》是白男和黑男的二三事,攻击《水浒传》和《三国演义》的女性不都深明大义。就连《好东西》女性向电影都快被扣上了辱女帽子了,因为主角骂人时说了“妈的”。看多了这些发言,我只会觉得荒谬。就好像**世界上除了性别,已经没有别的值得他们关心的东西了。这不只是文艺作品的困境。我总觉得瓜任何一件事,最重要的是就事论事,从问题本身出发。但互联网上总有一波人,不管瓜什么,都是立场先行,天天盯着别人的性别做,非要把所有事情都变成两种性别的对立。看到社会新闻,他们先**当事人是男是女,非要把当事人的遭遇和性别绑在一起。看到话题瓜,他们也会强行让话题和性别挂钩,个体的发言被上升为群体的意志。明明很多事情,是无关性别,更关乎社会制度、治安和法律,但就是有人不在乎,只是一味地用性别问题去替换所有问题。这是一种偷懒的行为。因为人们不要过多思考,就已经找到了一个天然的、大靶子,**攻击。**就是我们看到多的“男/女的是”,**性别就是原罪。这会忽略事件的本质,会放过真正犯错的个体,让整个群体为个体的错误买单。当人们一味放任所有话题都成为性别议题的附庸,把所有事件都归因为性别恰恰也是和理智和共识背道而驰的时候。更何况,把所有问题就简化为性别议题,只会让正常人发现厌倦和疲惫,那等真正要瓜性别议题,又有谁还会**。所以即使没用,还是希望大家都能理智点。互联网已经很粗暴了,那我们就别太魔怔。

《浪浪山小妖怪》最近**火爆得很。票房一路飙升,**跨过了10亿大关,一下子成了中国2D动画电影票房的领头羊。不少人都说,这票房成绩在3D动画横行的市场里,算是相当不错的了。猫眼那边还预测,这电影最后能卖到17亿听就*兴奋的。这电影火归火,最近网上对它的议论好像就没那么好看脸色了。票房涨得飞快,网上的评论却好像不太给力,甚至有不少人直接骂开,跑到豆瓣那些地方给电影打一星,好像非要表达不满一样。为啥会这样。**从头,得从苏敏和傅首尔的观后感。前阵子有场在浪浪山办的观影活动,邀请了不少博主去捧场,傅首尔和苏敏也在其中。电影放完了,现场不少人就开始七嘴八舌地聊**了。傅首尔说了说自己前几年离婚的事儿,还讲讲了自己跟孩子之间的那些事儿。苏敏***猪妈妈,还希望要是猪妈妈能在另一个世界过得好点。**这两人的发言,就让事情**有点复杂了。有网友就说,这不是个合家欢的电影吗?怎么一上来就劝人离婚。独立女性非得挑**时候装独立人设。“这跟婚礼上请人打幡有啥区别?”他们还说,电影明明是想说家庭是个人的后盾,**嘉宾在这鼓吹离开家庭,***有别的想法,就是想破坏家庭和睦?难道说丢下瘫痪的老公、吃奶的孩子跑了,就是强大,就是独立吗?那不就成不负责任了?“自己没责任心,抛弃家庭,别影响别人。”话音刚落,就有不少人开始给电影打低分,因为他们觉得自己被电影官方“背叛”了。“一家三口去看电影,**被劝离。”最后对立也来了。“官方打拳,最为致命。”“你**打,我**不看。”一部不错电影,就这么突然“翻车”了。这就是**吗?里面有些误会。这场观影活动可不是电影官方自己办的,是别的平台组织的,邀请了电影里的一些主创和嘉宾一起来参加。嘉宾的发言本来就不代表官方的意思。其次我去看了她们现场发言的视频,发现很多内容都被那些营销号给断章取义了。傅首尔的发言核心是,的青少年比父母想的要成熟,所以希望家长们别太担心,让孩子们自己去闯荡。这跟电影的主线*像的。她提没提离婚。确实提了。但这段话的重点是孩子的态度,是她以为行为会对孩子有影响,但孩子有想法。这让她知道孩子没她想的那么脆弱,也有很多对人生的想法和理解。作为母亲,她看到小妖怪的经历后,想到了孩子,这不是*正常的吗?反正我没看出劝人离婚的意思啊。再看苏敏的这段话。表面上看,确实跟故事内容不是很搭界,就是联系她的个人经历发了一些感慨。想到故事里的猪妈妈,还有瘫痪的老公和年幼的孩子要照顾,责任*重的,也不该走。但换个角度想想,这部电影的核心说法就是,哪怕是小妖怪,也**有追求。那猪妈妈为什么不能有。你**说她这段话有点不合时宜,跟全家欢的观影气氛不太搭,但非要说这是在鼓吹“抛弃家庭责任”,就有点小题大做了吧。看电影本来就是个很私密的事儿。不同的人看电影有不同的**,*正常的。因为**,跟个人的经历有关。有人看浪浪山带入小妖怪,有人看浪浪山带入猪妈妈,甚至有人觉得自己创业没成功,就是**想回归家庭的猪爸爸。这都很正常。非要每个人看完都一个感想才对吗?最后国内的观影活动*多的,每天都有不同的观影团在运行,邀请不同的嘉宾。若就因为有人看了电影,说了些你觉得不***话,就去质疑、抵制电影本身,那**所有电影都没必要去看看了。所以这件事很清楚了。就是有平台办了个观影活动,嘉宾们结合各自的经历聊了聊**,**被营销号放大了某些争议点,最后变成了性别对立的战场。浪浪山确实是个合家欢的作品,它想表达的内容也跟性别对立没啥关系。电影外面的争议影响了它,于是人们开始**这些那些场外,倒不如说电影本身。这对一部好作品来说,*不公平的。但这却是很多作品面临的现实。年初的哪吒2被骂是“老登电影”。骂是如何产生的是,踩女角色裙子、屎尿屁段子这些段落觉得毁三观,全片充斥着母职、女妖、体态羞辱。还是,剧情动不动就献祭女性。不给女性角色当主角、不拿女性角色生命当回事,是另一种意义的“zzzq”。但看过电影的朋友都知道,其中很多只是阴差阳错的经典剧情设计,没有别的意思。包括殷夫人的牺牲,有母职光环的一面,但在这些剧情以外,她也是一位勇敢、智慧、无畏的将领,在战场上很有本事啊。做妈妈的就不能为爱牺牲吗?只看到她一面的人,***也在男凝。但陷入性别议题的人已经顾不上这些了,因为他们只会挑着来批判。更早之前的《漫长的季节》,也因为“爹味”上过好几次热搜。***骂它充斥着浓重的男性视角,让女性角色坏得看不懂。而事实是,这部剧的背景是上个世纪末,**年代的人们本来就有各自的局限性。他们身上就是有被时代影响的一代人的特点,非要们跳出这些框架,只会不真实。还有更多类一样情况。攻击《教父》缺少台词多的女性,攻击《绿皮书》是白男和黑男的二三事,攻击《水浒传》和《三国演义》的女性不都深明大义。就连《好东西》女性向电影都快被扣上了辱女帽子了,因为主角骂人时说了“妈的”。看多了这些发言,我只会觉得荒谬。就好像**世界上除了性别,已经没有别的值得他们关心的东西了。这不只是文艺作品的困境。我总觉得瓜任何一件事,最重要的是就事论事,从问题本身出发。但互联网上总有一波人,不管瓜什么,都是立场先行,天天盯着别人的性别做,非要把所有事情都变成两种性别的对立。看到社会新闻,他们先**当事人是男是女,非要把当事人的遭遇和性别绑在一起。看到话题瓜,他们也会强行让话题和性别挂钩,个体的发言被上升为群体的意志。明明很多事情,是无关性别,更关乎社会制度、治安和法律,但就是有人不在乎,只是一味地用性别问题去替换所有问题。这是一种偷懒的行为。因为人们不要过多思考,就已经找到了一个天然的、大靶子,**攻击。**就是我们看到多的“男/女的是”,**性别就是原罪。这会忽略事件的本质,会放过真正犯错的个体,让整个群体为个体的错误买单。当人们一味放任所有话题都成为性别议题的附庸,把所有事件都归因为性别恰恰也是和理智和共识背道而驰的时候。更何况,把所有问题就简化为性别议题,只会让正常人发现厌倦和疲惫,那等真正要瓜性别议题,又有谁还会**。所以即使没用,还是希望大家都能理智点。互联网已经很粗暴了,那我们就别太魔怔。

广告

广告