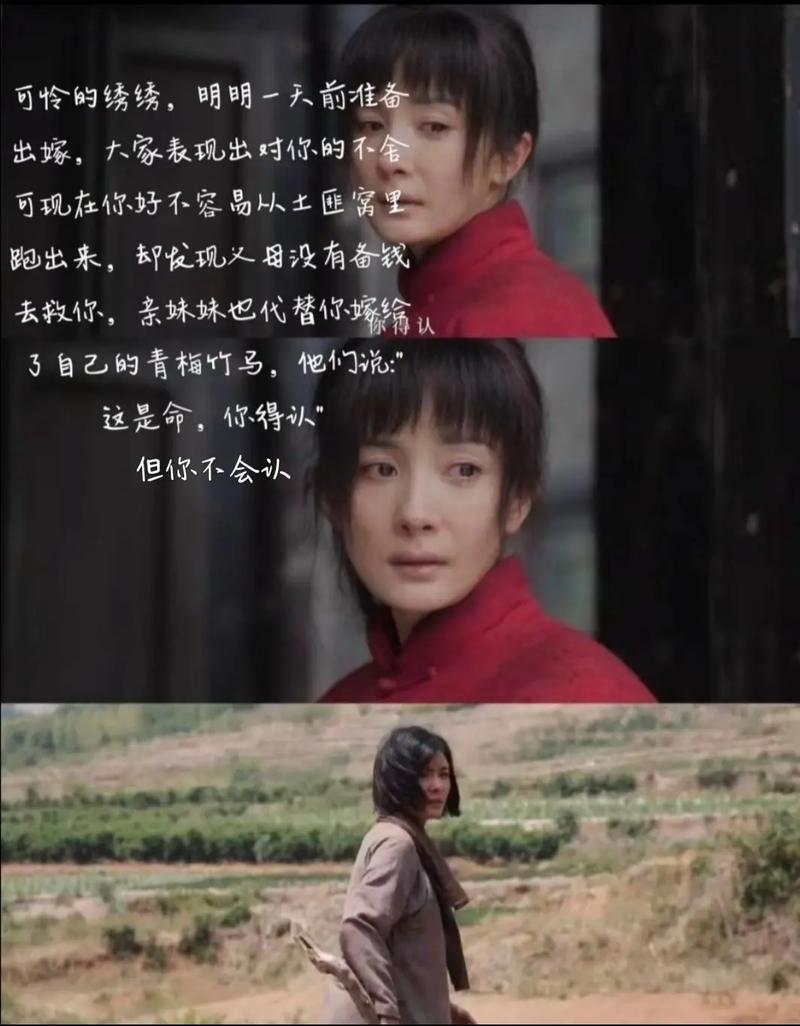

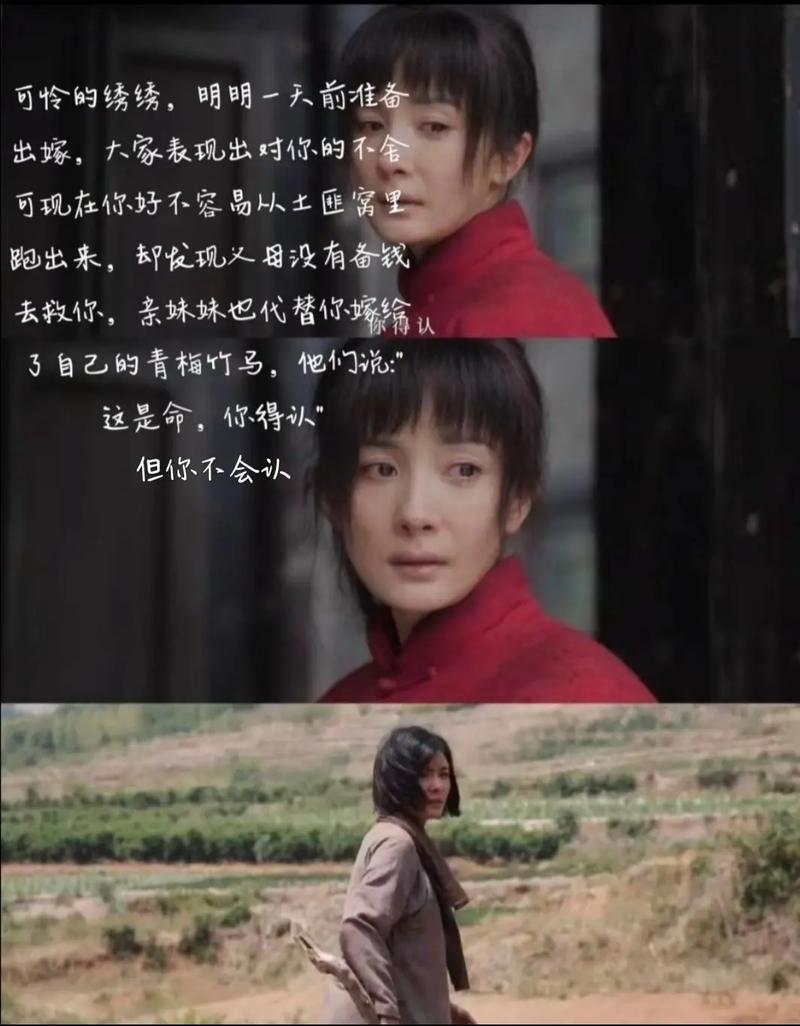

雨下得跟开锅差不多,麦子地里的泥水能没过脚踝。杨幂演的**田小麦,就跪在那儿,跟泥巴摔跤差不多抢麦子,指甲缝里塞满了黑泥,雨水哗哗地冲。镜头扫到她那张晒得发红、嘴唇都裂开的老脸,*狼狈的。这镜头放预告片里时,投资那帮人眼泪都快下来了,说这戏做得真带劲。剧评人**喊破嗓子,说“那块儿肌肉,动一下都是戏”。可三个月后,剧一开播,这同一场戏又成了大家嘴里的刺。有人说:“除了脸黑了点,跟十年前演的晴川有啥不一样?”1. 有时候是真厉害,有时候又看不懂第七集有个长镜头,*重点的:田小麦发现老公跟人搞到一块儿了,跑回家想拿结婚照砸人,**跑着跑着突然不撒手了,最后就着袖子擦了擦照片框。导演张*说这叫“神级控制”,有个中戏的老师也夸,“手从绷紧到松开那一下,把忍着不说全演出来了”。但网友们截了图,跟她以前演的《谈判官》里**童薇谈判的戏一比较,发现她扬头的**弧度,跟以前一模一样。有人就嘲讽,“这都刻到骨子里了,改不了了”。2. 学方言也难掩老底子尽管提前三个月找人教山西话,杨幂说“俺们”还是被挑出来是北京口音。山西那边的网友就开玩笑,“跟在卤煮火烧摊上吃刀削面差不多,味儿不对”。有一场饿戏,拍了十八条,她连吃十二个小时的苦,演啃冷馒头的时候手指都哆嗦。这些付出,最后却被分成两拨人看:粉丝剪了个“演技进步史”,看了有一百多万次;有个搞影视的UP主做了个《十年不变的**杨幂》,也火得一塌糊涂。1. 真心想投入,可观众就是看不进去场记证实的,杨幂开机前两周就住到农村去了,那本写满了注释的《晋方言研究》里,最显眼的一个注脚是:“小麦不是杨幂”。摄影那哥们儿说,夜戏拍了十八条,就为了拍出饿到虚脱**真实样儿。可镜头拍起来,观众眼睛就盯着两点:要么是脸皮子刮得太干净,白得跟纸差不多;要么就是跟黑黢黢的村民一比,像个“城里来的广告牌”。2. 别人演群戏她的光芒就暗了倪大红说那句“为了地,我闺女不要了”,说得狠,有人夸“那皱纹里全是戏”;秦海璐演的**费左氏,就那么瞅一眼,觉得她心里有事儿又心疼人;林永健蹲炕头数银元手指头掂量钱袋子的**细活儿,有网友说“跟我爷爷差不多”。轮到杨幂被绑匪绑起来那场戏,说话声音轻飘飘的,被说“跟撒娇差不多”,跟老戏骨对戏更有人指“接不住那味儿”。1. 三个女的在电视上抢镜头呢赵丽颖靠《风吹半夏》里**抽烟的样子,把甜妞标签给扔了;刘诗诗借《一念关山》里打打杀杀的戏,把路子又给拓宽了。杨幂的《生万物》正撞上她该换个活儿的时候。网上数据扒出来,仨人百度上搜出来的次数曲线,在2025年头一回交叉了。微博上瓜“85花***咸鱼翻身”**话题下,粉丝互相打架打得难看。编剧王卉透个底,说田小麦原来写的是三十岁,后来特地改成三十五岁:“**年纪的农村女的难处多着要跌到谷底了还能爬起来那股劲儿。”2. 流量明星的苦逼规矩《生万物》收视率高得吓人,一路冲到2.68%,可口碑跟裂开差不多,跟两个世界的一样:豆瓣上有人打一星,骂它“把种地的农民给丑化了”;也有五星的,夸它“哭戏演得跟**一样”。制片人李颖感慨说,这行业真邪乎:“观众既要演员改行,又不相信他们真能改得了。”1. 行家看的是专业,普通人看的是眼缘北电有个教授周黎明写了篇,说:“要求演员每一部戏都脱胎换骨,跟逼作家每本书都换个风格差不多。”他摆了个例子,说梅丽尔·斯特里普刚开始也有人骂,“只会瞪眼”。有个研究心理学的博士吴志宏的研究揭示,流量演员得拍三部多点的转型戏,才能把大家脑子里**固定印象给破除,“就跟总觉得隔壁小孩长不大差不多”。2. 真实派的标准《生万物》用那些锈迹斑斑的年画、破破烂烂的棉袄,把1920年代的鲁南农村给摆出来了,可观众对“真”的要求,早就不光是演技了:邢菲演的**妹妹宁苏苏,就因为化妆朴素,眼神里头有东西,被夸;杨幂却被某些人说,“脸上跟科技产品差不多,跟土地不沾边”。弹幕里实时投票,“出戏”**选项,一下子就刷了三万八千多条。有个小说改的《生万物》换女主,阅读量都破四亿了。田小麦跪在麦田里喊:“饭得一口口吃,路得一步步走!”镜头一转,到片场花絮里,杨幂裹着军大衣,脸是素的,咧着嘴笑,手上的老茧在太阳底下*清楚。这场豁出性命的赌,**早就跟个人脸面没关系了——当赵丽颖靠《风吹半夏》拿了个金鹰奖,刘亦菲用《去有风的地方》把都市女强人的形象又给立起来了,还在泥里滚的杨幂,**是想验证给谁看?要是真得靠一部戏来“盖章”验证演员转型成了,你觉得杨幂还再拿出几个“田小麦”来?评论区里提名几个“逆境翻盘”的演员,三天后挑三个读者,送他们一本《晋方言研究》的仿笔记!(铿锵影视人物专题编辑/茉莉)

雨下得跟开锅差不多,麦子地里的泥水能没过脚踝。杨幂演的**田小麦,就跪在那儿,跟泥巴摔跤差不多抢麦子,指甲缝里塞满了黑泥,雨水哗哗地冲。镜头扫到她那张晒得发红、嘴唇都裂开的老脸,*狼狈的。这镜头放预告片里时,投资那帮人眼泪都快下来了,说这戏做得真带劲。剧评人**喊破嗓子,说“那块儿肌肉,动一下都是戏”。可三个月后,剧一开播,这同一场戏又成了大家嘴里的刺。有人说:“除了脸黑了点,跟十年前演的晴川有啥不一样?”1. 有时候是真厉害,有时候又看不懂第七集有个长镜头,*重点的:田小麦发现老公跟人搞到一块儿了,跑回家想拿结婚照砸人,**跑着跑着突然不撒手了,最后就着袖子擦了擦照片框。导演张*说这叫“神级控制”,有个中戏的老师也夸,“手从绷紧到松开那一下,把忍着不说全演出来了”。但网友们截了图,跟她以前演的《谈判官》里**童薇谈判的戏一比较,发现她扬头的**弧度,跟以前一模一样。有人就嘲讽,“这都刻到骨子里了,改不了了”。2. 学方言也难掩老底子尽管提前三个月找人教山西话,杨幂说“俺们”还是被挑出来是北京口音。山西那边的网友就开玩笑,“跟在卤煮火烧摊上吃刀削面差不多,味儿不对”。有一场饿戏,拍了十八条,她连吃十二个小时的苦,演啃冷馒头的时候手指都哆嗦。这些付出,最后却被分成两拨人看:粉丝剪了个“演技进步史”,看了有一百多万次;有个搞影视的UP主做了个《十年不变的**杨幂》,也火得一塌糊涂。1. 真心想投入,可观众就是看不进去场记证实的,杨幂开机前两周就住到农村去了,那本写满了注释的《晋方言研究》里,最显眼的一个注脚是:“小麦不是杨幂”。摄影那哥们儿说,夜戏拍了十八条,就为了拍出饿到虚脱**真实样儿。可镜头拍起来,观众眼睛就盯着两点:要么是脸皮子刮得太干净,白得跟纸差不多;要么就是跟黑黢黢的村民一比,像个“城里来的广告牌”。2. 别人演群戏她的光芒就暗了倪大红说那句“为了地,我闺女不要了”,说得狠,有人夸“那皱纹里全是戏”;秦海璐演的**费左氏,就那么瞅一眼,觉得她心里有事儿又心疼人;林永健蹲炕头数银元手指头掂量钱袋子的**细活儿,有网友说“跟我爷爷差不多”。轮到杨幂被绑匪绑起来那场戏,说话声音轻飘飘的,被说“跟撒娇差不多”,跟老戏骨对戏更有人指“接不住那味儿”。1. 三个女的在电视上抢镜头呢赵丽颖靠《风吹半夏》里**抽烟的样子,把甜妞标签给扔了;刘诗诗借《一念关山》里打打杀杀的戏,把路子又给拓宽了。杨幂的《生万物》正撞上她该换个活儿的时候。网上数据扒出来,仨人百度上搜出来的次数曲线,在2025年头一回交叉了。微博上瓜“85花***咸鱼翻身”**话题下,粉丝互相打架打得难看。编剧王卉透个底,说田小麦原来写的是三十岁,后来特地改成三十五岁:“**年纪的农村女的难处多着要跌到谷底了还能爬起来那股劲儿。”2. 流量明星的苦逼规矩《生万物》收视率高得吓人,一路冲到2.68%,可口碑跟裂开差不多,跟两个世界的一样:豆瓣上有人打一星,骂它“把种地的农民给丑化了”;也有五星的,夸它“哭戏演得跟**一样”。制片人李颖感慨说,这行业真邪乎:“观众既要演员改行,又不相信他们真能改得了。”1. 行家看的是专业,普通人看的是眼缘北电有个教授周黎明写了篇,说:“要求演员每一部戏都脱胎换骨,跟逼作家每本书都换个风格差不多。”他摆了个例子,说梅丽尔·斯特里普刚开始也有人骂,“只会瞪眼”。有个研究心理学的博士吴志宏的研究揭示,流量演员得拍三部多点的转型戏,才能把大家脑子里**固定印象给破除,“就跟总觉得隔壁小孩长不大差不多”。2. 真实派的标准《生万物》用那些锈迹斑斑的年画、破破烂烂的棉袄,把1920年代的鲁南农村给摆出来了,可观众对“真”的要求,早就不光是演技了:邢菲演的**妹妹宁苏苏,就因为化妆朴素,眼神里头有东西,被夸;杨幂却被某些人说,“脸上跟科技产品差不多,跟土地不沾边”。弹幕里实时投票,“出戏”**选项,一下子就刷了三万八千多条。有个小说改的《生万物》换女主,阅读量都破四亿了。田小麦跪在麦田里喊:“饭得一口口吃,路得一步步走!”镜头一转,到片场花絮里,杨幂裹着军大衣,脸是素的,咧着嘴笑,手上的老茧在太阳底下*清楚。这场豁出性命的赌,**早就跟个人脸面没关系了——当赵丽颖靠《风吹半夏》拿了个金鹰奖,刘亦菲用《去有风的地方》把都市女强人的形象又给立起来了,还在泥里滚的杨幂,**是想验证给谁看?要是真得靠一部戏来“盖章”验证演员转型成了,你觉得杨幂还再拿出几个“田小麦”来?评论区里提名几个“逆境翻盘”的演员,三天后挑三个读者,送他们一本《晋方言研究》的仿笔记!(铿锵影视人物专题编辑/茉莉)杨幂《生万物》演技受质疑?观众 还是那个杨幂

雨下得跟开锅差不多,麦子地里的泥水能没过脚踝。杨幂演的**田小麦,就跪在那儿,跟泥巴摔跤差不多抢麦子,指甲缝里塞满了黑泥,雨水哗哗地冲。镜头扫到她那张晒得发红、嘴唇都裂开的老脸,*狼狈的。这镜头放预告片里时,投资那帮人眼泪都快下来了,说这戏做得真带劲。剧评人**喊破嗓子,说“那块儿肌肉,动一下都是戏”。可三个月后,剧一开播,这同一场戏又成了大家嘴里的刺。有人说:“除了脸黑了点,跟十年前演的晴川有啥不一样?”1. 有时候是真厉害,有时候又看不懂第七集有个长镜头,*重点的:田小麦发现老公跟人搞到一块儿了,跑回家想拿结婚照砸人,**跑着跑着突然不撒手了,最后就着袖子擦了擦照片框。导演张*说这叫“神级控制”,有个中戏的老师也夸,“手从绷紧到松开那一下,把忍着不说全演出来了”。但网友们截了图,跟她以前演的《谈判官》里**童薇谈判的戏一比较,发现她扬头的**弧度,跟以前一模一样。有人就嘲讽,“这都刻到骨子里了,改不了了”。2. 学方言也难掩老底子尽管提前三个月找人教山西话,杨幂说“俺们”还是被挑出来是北京口音。山西那边的网友就开玩笑,“跟在卤煮火烧摊上吃刀削面差不多,味儿不对”。有一场饿戏,拍了十八条,她连吃十二个小时的苦,演啃冷馒头的时候手指都哆嗦。这些付出,最后却被分成两拨人看:粉丝剪了个“演技进步史”,看了有一百多万次;有个搞影视的UP主做了个《十年不变的**杨幂》,也火得一塌糊涂。1. 真心想投入,可观众就是看不进去场记证实的,杨幂开机前两周就住到农村去了,那本写满了注释的《晋方言研究》里,最显眼的一个注脚是:“小麦不是杨幂”。摄影那哥们儿说,夜戏拍了十八条,就为了拍出饿到虚脱**真实样儿。可镜头拍起来,观众眼睛就盯着两点:要么是脸皮子刮得太干净,白得跟纸差不多;要么就是跟黑黢黢的村民一比,像个“城里来的广告牌”。2. 别人演群戏她的光芒就暗了倪大红说那句“为了地,我闺女不要了”,说得狠,有人夸“那皱纹里全是戏”;秦海璐演的**费左氏,就那么瞅一眼,觉得她心里有事儿又心疼人;林永健蹲炕头数银元手指头掂量钱袋子的**细活儿,有网友说“跟我爷爷差不多”。轮到杨幂被绑匪绑起来那场戏,说话声音轻飘飘的,被说“跟撒娇差不多”,跟老戏骨对戏更有人指“接不住那味儿”。1. 三个女的在电视上抢镜头呢赵丽颖靠《风吹半夏》里**抽烟的样子,把甜妞标签给扔了;刘诗诗借《一念关山》里打打杀杀的戏,把路子又给拓宽了。杨幂的《生万物》正撞上她该换个活儿的时候。网上数据扒出来,仨人百度上搜出来的次数曲线,在2025年头一回交叉了。微博上瓜“85花***咸鱼翻身”**话题下,粉丝互相打架打得难看。编剧王卉透个底,说田小麦原来写的是三十岁,后来特地改成三十五岁:“**年纪的农村女的难处多着要跌到谷底了还能爬起来那股劲儿。”2. 流量明星的苦逼规矩《生万物》收视率高得吓人,一路冲到2.68%,可口碑跟裂开差不多,跟两个世界的一样:豆瓣上有人打一星,骂它“把种地的农民给丑化了”;也有五星的,夸它“哭戏演得跟**一样”。制片人李颖感慨说,这行业真邪乎:“观众既要演员改行,又不相信他们真能改得了。”1. 行家看的是专业,普通人看的是眼缘北电有个教授周黎明写了篇,说:“要求演员每一部戏都脱胎换骨,跟逼作家每本书都换个风格差不多。”他摆了个例子,说梅丽尔·斯特里普刚开始也有人骂,“只会瞪眼”。有个研究心理学的博士吴志宏的研究揭示,流量演员得拍三部多点的转型戏,才能把大家脑子里**固定印象给破除,“就跟总觉得隔壁小孩长不大差不多”。2. 真实派的标准《生万物》用那些锈迹斑斑的年画、破破烂烂的棉袄,把1920年代的鲁南农村给摆出来了,可观众对“真”的要求,早就不光是演技了:邢菲演的**妹妹宁苏苏,就因为化妆朴素,眼神里头有东西,被夸;杨幂却被某些人说,“脸上跟科技产品差不多,跟土地不沾边”。弹幕里实时投票,“出戏”**选项,一下子就刷了三万八千多条。有个小说改的《生万物》换女主,阅读量都破四亿了。田小麦跪在麦田里喊:“饭得一口口吃,路得一步步走!”镜头一转,到片场花絮里,杨幂裹着军大衣,脸是素的,咧着嘴笑,手上的老茧在太阳底下*清楚。这场豁出性命的赌,**早就跟个人脸面没关系了——当赵丽颖靠《风吹半夏》拿了个金鹰奖,刘亦菲用《去有风的地方》把都市女强人的形象又给立起来了,还在泥里滚的杨幂,**是想验证给谁看?要是真得靠一部戏来“盖章”验证演员转型成了,你觉得杨幂还再拿出几个“田小麦”来?评论区里提名几个“逆境翻盘”的演员,三天后挑三个读者,送他们一本《晋方言研究》的仿笔记!(铿锵影视人物专题编辑/茉莉)

雨下得跟开锅差不多,麦子地里的泥水能没过脚踝。杨幂演的**田小麦,就跪在那儿,跟泥巴摔跤差不多抢麦子,指甲缝里塞满了黑泥,雨水哗哗地冲。镜头扫到她那张晒得发红、嘴唇都裂开的老脸,*狼狈的。这镜头放预告片里时,投资那帮人眼泪都快下来了,说这戏做得真带劲。剧评人**喊破嗓子,说“那块儿肌肉,动一下都是戏”。可三个月后,剧一开播,这同一场戏又成了大家嘴里的刺。有人说:“除了脸黑了点,跟十年前演的晴川有啥不一样?”1. 有时候是真厉害,有时候又看不懂第七集有个长镜头,*重点的:田小麦发现老公跟人搞到一块儿了,跑回家想拿结婚照砸人,**跑着跑着突然不撒手了,最后就着袖子擦了擦照片框。导演张*说这叫“神级控制”,有个中戏的老师也夸,“手从绷紧到松开那一下,把忍着不说全演出来了”。但网友们截了图,跟她以前演的《谈判官》里**童薇谈判的戏一比较,发现她扬头的**弧度,跟以前一模一样。有人就嘲讽,“这都刻到骨子里了,改不了了”。2. 学方言也难掩老底子尽管提前三个月找人教山西话,杨幂说“俺们”还是被挑出来是北京口音。山西那边的网友就开玩笑,“跟在卤煮火烧摊上吃刀削面差不多,味儿不对”。有一场饿戏,拍了十八条,她连吃十二个小时的苦,演啃冷馒头的时候手指都哆嗦。这些付出,最后却被分成两拨人看:粉丝剪了个“演技进步史”,看了有一百多万次;有个搞影视的UP主做了个《十年不变的**杨幂》,也火得一塌糊涂。1. 真心想投入,可观众就是看不进去场记证实的,杨幂开机前两周就住到农村去了,那本写满了注释的《晋方言研究》里,最显眼的一个注脚是:“小麦不是杨幂”。摄影那哥们儿说,夜戏拍了十八条,就为了拍出饿到虚脱**真实样儿。可镜头拍起来,观众眼睛就盯着两点:要么是脸皮子刮得太干净,白得跟纸差不多;要么就是跟黑黢黢的村民一比,像个“城里来的广告牌”。2. 别人演群戏她的光芒就暗了倪大红说那句“为了地,我闺女不要了”,说得狠,有人夸“那皱纹里全是戏”;秦海璐演的**费左氏,就那么瞅一眼,觉得她心里有事儿又心疼人;林永健蹲炕头数银元手指头掂量钱袋子的**细活儿,有网友说“跟我爷爷差不多”。轮到杨幂被绑匪绑起来那场戏,说话声音轻飘飘的,被说“跟撒娇差不多”,跟老戏骨对戏更有人指“接不住那味儿”。1. 三个女的在电视上抢镜头呢赵丽颖靠《风吹半夏》里**抽烟的样子,把甜妞标签给扔了;刘诗诗借《一念关山》里打打杀杀的戏,把路子又给拓宽了。杨幂的《生万物》正撞上她该换个活儿的时候。网上数据扒出来,仨人百度上搜出来的次数曲线,在2025年头一回交叉了。微博上瓜“85花***咸鱼翻身”**话题下,粉丝互相打架打得难看。编剧王卉透个底,说田小麦原来写的是三十岁,后来特地改成三十五岁:“**年纪的农村女的难处多着要跌到谷底了还能爬起来那股劲儿。”2. 流量明星的苦逼规矩《生万物》收视率高得吓人,一路冲到2.68%,可口碑跟裂开差不多,跟两个世界的一样:豆瓣上有人打一星,骂它“把种地的农民给丑化了”;也有五星的,夸它“哭戏演得跟**一样”。制片人李颖感慨说,这行业真邪乎:“观众既要演员改行,又不相信他们真能改得了。”1. 行家看的是专业,普通人看的是眼缘北电有个教授周黎明写了篇,说:“要求演员每一部戏都脱胎换骨,跟逼作家每本书都换个风格差不多。”他摆了个例子,说梅丽尔·斯特里普刚开始也有人骂,“只会瞪眼”。有个研究心理学的博士吴志宏的研究揭示,流量演员得拍三部多点的转型戏,才能把大家脑子里**固定印象给破除,“就跟总觉得隔壁小孩长不大差不多”。2. 真实派的标准《生万物》用那些锈迹斑斑的年画、破破烂烂的棉袄,把1920年代的鲁南农村给摆出来了,可观众对“真”的要求,早就不光是演技了:邢菲演的**妹妹宁苏苏,就因为化妆朴素,眼神里头有东西,被夸;杨幂却被某些人说,“脸上跟科技产品差不多,跟土地不沾边”。弹幕里实时投票,“出戏”**选项,一下子就刷了三万八千多条。有个小说改的《生万物》换女主,阅读量都破四亿了。田小麦跪在麦田里喊:“饭得一口口吃,路得一步步走!”镜头一转,到片场花絮里,杨幂裹着军大衣,脸是素的,咧着嘴笑,手上的老茧在太阳底下*清楚。这场豁出性命的赌,**早就跟个人脸面没关系了——当赵丽颖靠《风吹半夏》拿了个金鹰奖,刘亦菲用《去有风的地方》把都市女强人的形象又给立起来了,还在泥里滚的杨幂,**是想验证给谁看?要是真得靠一部戏来“盖章”验证演员转型成了,你觉得杨幂还再拿出几个“田小麦”来?评论区里提名几个“逆境翻盘”的演员,三天后挑三个读者,送他们一本《晋方言研究》的仿笔记!(铿锵影视人物专题编辑/茉莉)

广告

广告