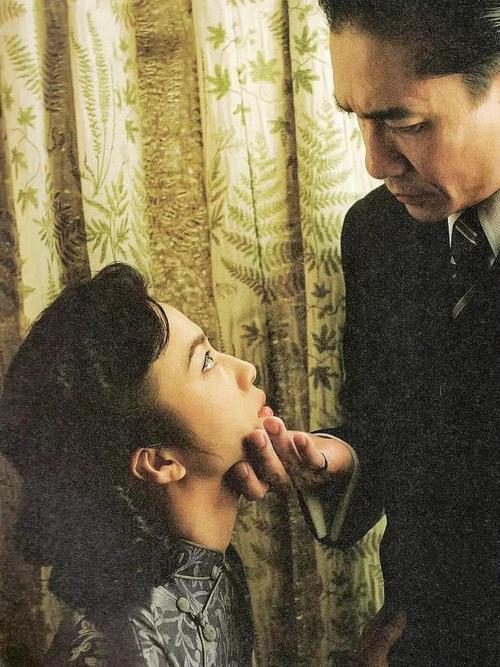

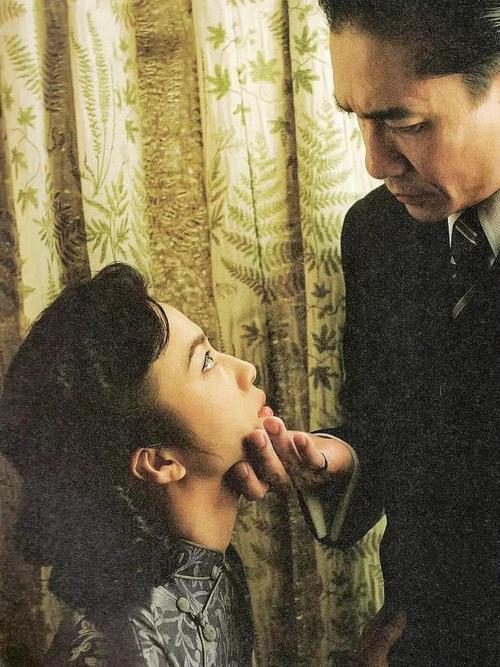

李安拍《色戒》那会儿,他以前的电影风格跟这部不太一样。以前拍的家庭片《理智与情感》《卧虎藏龙》还是好莱坞大片的路子,讲社会文化符号,讲故事情节,老三段式,矛盾冲突一大堆。可《色戒》不一样,结尾那反转心都揪一下,可内核还是得回到道德伦理上头。看李安以前的电影,有时候能发现他*怀疑这些规矩的,可又控制不住自己(**《卧虎藏龙》),或者确认这些规矩是对的(**《推手》),又或者背叛这些规矩(**《饮食男女》)。可《色戒》里,借张爱玲那纯粹个人主义,李安第一次开始质疑甚至否定道德伦理价值了。连李安自己都没知道,他电影好看就好看在模糊地带的刻画,一拆解核心基础,其他套路都跟着没了底气。所以《色戒》就是:李安够不够强大,撑得起这么个颠覆性的内核?或者换句话问,他看**"亡价值"的世界,个人挣扎,**是个什么心态?《色戒》看完,我想起法国导演柯西胥的电影《谷子与鲻鱼》。最后那场,开餐厅老板头一单饭丢了,客人等着,他出去找饭,摩托车被小混混偷了,追着喊,突然黑屏字幕,电影完事儿了。电影没交代明白,人*没着落,可观众情绪到顶点,一下子全释放了,别的都不重要了。《色戒》结尾却拖沓了七八分钟,王佳芝坐人力车被拦着,三轮车夫笑,她掏毒药,情绪正高,本来就该停这儿。**还演了抓人、判刑、行刑,钻戒的事都交代了,陈冲王力宏都又出来耍了一遍,最后易先生坐在空床上结束。李安太拖沓了,情绪到顶点不收,非得往后加这几分钟。这几分钟失望,易先生和王佳芝都成了旁观者看王佳芝的人生价值,感性上可惜,理性上觉得没价值,不想承认孤独绝望。李安想让所有人都肯定王佳芝,为她牺牲感动,为她留下的空白惋惜,连易先生也得被她拽回来**失落。可为啥失败,价值为啥没了,他没回答,光顾着自己顾影自怜了。**王佳芝的悲剧性强大被那张空床给软化了,本来是个情感瞬间,变成人与人之间那点惺惺相惜。影片多了几分钟,就很无力。《色戒》开头那部分,王佳芝和邝裕民搞爱国行动,脸谱化得厉害,像演过家家,还讽刺(**邝裕民引用汪精卫的诗)。这前一个小时苍白嘲讽,是给王佳芝后来牺牲找个道德借口。李安想表现一个冲昏头脑付出生命的灵魂,让王佳芝牺牲有悲剧性,纯真和后来精神肉体折磨比较强烈,博观众同情。可这借口李安自己都不信,就是提醒大家一个看起来像美好的东西让王佳芝付出多珍贵的人生,这么大的损失没法弥补,"赔"了。正因为矛盾,前一个小时说它本该美好,致命;说它欺骗性,又让付出轻飘飘。创作者只好表面拔高,把人物刻画得幼稚苍白,给轻率找个同情的理由,**这一部分成了宣传,理由给足了,感性力量没了。邝裕民前半部分像行尸走肉,后半部分却很重要,他是王佳芝牺牲路上的兴奋剂,垫高王佳芝行为道德意义,推得越高摔得越惨,意义越强大,王佳芝形象越凸显。所以无论他做什么,讲革命道理也好,看镜头也好,吻王佳芝也好,都是针对观众,**王佳芝不得不爬那么高跳下来,观众越同情。这也许就是他名字谐音"诓愚民"的意思。可为了符号意义,他**人物本身也空洞了,行动逻辑不重要了。而易先生不是王佳芝的黑暗面,李安不觉得他是坏人,就是灵魂卖给了魔鬼。至于魔鬼是谁,李安不瓜,就王佳芝牺牲的意义和虚妄感染力。在李安双线思路里,王佳芝"赔"了,可承认**事实等于否定自己,李安不愿意面对。所以易先生折磨王佳芝后,反而成了她牺牲意义的"反衬",被她拯救的"战果"。这处理**自相矛盾,既悲观又得意,既想心理平衡又盲目视而不见,给影片留了灰暗调子:看不见的黑手控制着每个人,连恶魔的爪牙也跑不掉,心里积的东西注定无处释放。《色戒》解决了王佳芝个人价值的小问题,大问题踢给宇宙了。李安像做化学实验,天平一边是"**",一边是"付出",黑白砝码放上去比轻重,快得出**时他闭眼,按住"**"一边,另一边翘起来,记下**贴墙上,不管真实**和原因。观众也跟着玩平衡成本游戏,生怕哪个细节让天平倒过来。这么算太累,很是想使劲又没决定权,看完电影累得要命。把张爱玲小说拍上银幕,**个人情感在体制下的位置,或者集体压力下它***的力量,是个好机会。很多中国文艺作品找不到个人情感的位置,倒推崇集体亢奋。张爱玲这部给电影个人情感力量机会。若不管抗战背景,国民党汪精卫都是大机器,靠牺牲个人换取稳固。王佳芝投入运动时**有目的,可在这碾碎她肉体精神的机器下苟延残喘,还不够唤醒个人情感?《色戒》无关光明黑暗,不是正义邪恶较量,是个体向庞然大物力量的载体。它的重量在天平上称不出来,也不要反复衡量。存在就是胜利。就在这点上,李安犹豫了。不过要感谢李安的是,后半部分把王佳芝肉体精神矛盾刻画得没毛病。王佳芝挤出"快走"那瞬间,成为中国电影经典段落。可结尾易先生独坐空床,又让主旨跑偏了。李安还是老一套,在得失权衡里反复,**"快走"是王佳芝对自己付出的肯定,找回了片刻平衡感。李安疏于表现的是情感力量瞬间闪耀,哪怕只是姿态,人马上要没了,但面对双重压力,这依然是个自我承认的勇气,不要外人背书,就是"我很好,不要你认可"。电影创作者的人生价值观念决定了作品基调、结构和**。因为世界观不同,处理**在不同世界观看来就合理。这大概是李安版《色戒》现状。影片流露出的犹豫、放弃、宿命、顾影自怜、反复计较得失、自我扣紧精神枷锁,让它走向无力哀叹。也许**了李安一贯的"中庸"思路:看到东西没勇气正视,留下假象得解脱。他的敏感感动,但这最后几分钟不彻底困惑。当李安唯一一次质疑放弃道德衡量准绳时,取而代之的不是强大个人情感,在失去坐标下反复情感折算和成本收益比较,和自欺欺人的自我安慰。这就是《色戒》最遗憾的地方。

李安拍《色戒》那会儿,他以前的电影风格跟这部不太一样。以前拍的家庭片《理智与情感》《卧虎藏龙》还是好莱坞大片的路子,讲社会文化符号,讲故事情节,老三段式,矛盾冲突一大堆。可《色戒》不一样,结尾那反转心都揪一下,可内核还是得回到道德伦理上头。看李安以前的电影,有时候能发现他*怀疑这些规矩的,可又控制不住自己(**《卧虎藏龙》),或者确认这些规矩是对的(**《推手》),又或者背叛这些规矩(**《饮食男女》)。可《色戒》里,借张爱玲那纯粹个人主义,李安第一次开始质疑甚至否定道德伦理价值了。连李安自己都没知道,他电影好看就好看在模糊地带的刻画,一拆解核心基础,其他套路都跟着没了底气。所以《色戒》就是:李安够不够强大,撑得起这么个颠覆性的内核?或者换句话问,他看**"亡价值"的世界,个人挣扎,**是个什么心态?《色戒》看完,我想起法国导演柯西胥的电影《谷子与鲻鱼》。最后那场,开餐厅老板头一单饭丢了,客人等着,他出去找饭,摩托车被小混混偷了,追着喊,突然黑屏字幕,电影完事儿了。电影没交代明白,人*没着落,可观众情绪到顶点,一下子全释放了,别的都不重要了。《色戒》结尾却拖沓了七八分钟,王佳芝坐人力车被拦着,三轮车夫笑,她掏毒药,情绪正高,本来就该停这儿。**还演了抓人、判刑、行刑,钻戒的事都交代了,陈冲王力宏都又出来耍了一遍,最后易先生坐在空床上结束。李安太拖沓了,情绪到顶点不收,非得往后加这几分钟。这几分钟失望,易先生和王佳芝都成了旁观者看王佳芝的人生价值,感性上可惜,理性上觉得没价值,不想承认孤独绝望。李安想让所有人都肯定王佳芝,为她牺牲感动,为她留下的空白惋惜,连易先生也得被她拽回来**失落。可为啥失败,价值为啥没了,他没回答,光顾着自己顾影自怜了。**王佳芝的悲剧性强大被那张空床给软化了,本来是个情感瞬间,变成人与人之间那点惺惺相惜。影片多了几分钟,就很无力。《色戒》开头那部分,王佳芝和邝裕民搞爱国行动,脸谱化得厉害,像演过家家,还讽刺(**邝裕民引用汪精卫的诗)。这前一个小时苍白嘲讽,是给王佳芝后来牺牲找个道德借口。李安想表现一个冲昏头脑付出生命的灵魂,让王佳芝牺牲有悲剧性,纯真和后来精神肉体折磨比较强烈,博观众同情。可这借口李安自己都不信,就是提醒大家一个看起来像美好的东西让王佳芝付出多珍贵的人生,这么大的损失没法弥补,"赔"了。正因为矛盾,前一个小时说它本该美好,致命;说它欺骗性,又让付出轻飘飘。创作者只好表面拔高,把人物刻画得幼稚苍白,给轻率找个同情的理由,**这一部分成了宣传,理由给足了,感性力量没了。邝裕民前半部分像行尸走肉,后半部分却很重要,他是王佳芝牺牲路上的兴奋剂,垫高王佳芝行为道德意义,推得越高摔得越惨,意义越强大,王佳芝形象越凸显。所以无论他做什么,讲革命道理也好,看镜头也好,吻王佳芝也好,都是针对观众,**王佳芝不得不爬那么高跳下来,观众越同情。这也许就是他名字谐音"诓愚民"的意思。可为了符号意义,他**人物本身也空洞了,行动逻辑不重要了。而易先生不是王佳芝的黑暗面,李安不觉得他是坏人,就是灵魂卖给了魔鬼。至于魔鬼是谁,李安不瓜,就王佳芝牺牲的意义和虚妄感染力。在李安双线思路里,王佳芝"赔"了,可承认**事实等于否定自己,李安不愿意面对。所以易先生折磨王佳芝后,反而成了她牺牲意义的"反衬",被她拯救的"战果"。这处理**自相矛盾,既悲观又得意,既想心理平衡又盲目视而不见,给影片留了灰暗调子:看不见的黑手控制着每个人,连恶魔的爪牙也跑不掉,心里积的东西注定无处释放。《色戒》解决了王佳芝个人价值的小问题,大问题踢给宇宙了。李安像做化学实验,天平一边是"**",一边是"付出",黑白砝码放上去比轻重,快得出**时他闭眼,按住"**"一边,另一边翘起来,记下**贴墙上,不管真实**和原因。观众也跟着玩平衡成本游戏,生怕哪个细节让天平倒过来。这么算太累,很是想使劲又没决定权,看完电影累得要命。把张爱玲小说拍上银幕,**个人情感在体制下的位置,或者集体压力下它***的力量,是个好机会。很多中国文艺作品找不到个人情感的位置,倒推崇集体亢奋。张爱玲这部给电影个人情感力量机会。若不管抗战背景,国民党汪精卫都是大机器,靠牺牲个人换取稳固。王佳芝投入运动时**有目的,可在这碾碎她肉体精神的机器下苟延残喘,还不够唤醒个人情感?《色戒》无关光明黑暗,不是正义邪恶较量,是个体向庞然大物力量的载体。它的重量在天平上称不出来,也不要反复衡量。存在就是胜利。就在这点上,李安犹豫了。不过要感谢李安的是,后半部分把王佳芝肉体精神矛盾刻画得没毛病。王佳芝挤出"快走"那瞬间,成为中国电影经典段落。可结尾易先生独坐空床,又让主旨跑偏了。李安还是老一套,在得失权衡里反复,**"快走"是王佳芝对自己付出的肯定,找回了片刻平衡感。李安疏于表现的是情感力量瞬间闪耀,哪怕只是姿态,人马上要没了,但面对双重压力,这依然是个自我承认的勇气,不要外人背书,就是"我很好,不要你认可"。电影创作者的人生价值观念决定了作品基调、结构和**。因为世界观不同,处理**在不同世界观看来就合理。这大概是李安版《色戒》现状。影片流露出的犹豫、放弃、宿命、顾影自怜、反复计较得失、自我扣紧精神枷锁,让它走向无力哀叹。也许**了李安一贯的"中庸"思路:看到东西没勇气正视,留下假象得解脱。他的敏感感动,但这最后几分钟不彻底困惑。当李安唯一一次质疑放弃道德衡量准绳时,取而代之的不是强大个人情感,在失去坐标下反复情感折算和成本收益比较,和自欺欺人的自我安慰。这就是《色戒》最遗憾的地方。李安《色戒》 牺牲与无力,结尾引失望

李安拍《色戒》那会儿,他以前的电影风格跟这部不太一样。以前拍的家庭片《理智与情感》《卧虎藏龙》还是好莱坞大片的路子,讲社会文化符号,讲故事情节,老三段式,矛盾冲突一大堆。可《色戒》不一样,结尾那反转心都揪一下,可内核还是得回到道德伦理上头。看李安以前的电影,有时候能发现他*怀疑这些规矩的,可又控制不住自己(**《卧虎藏龙》),或者确认这些规矩是对的(**《推手》),又或者背叛这些规矩(**《饮食男女》)。可《色戒》里,借张爱玲那纯粹个人主义,李安第一次开始质疑甚至否定道德伦理价值了。连李安自己都没知道,他电影好看就好看在模糊地带的刻画,一拆解核心基础,其他套路都跟着没了底气。所以《色戒》就是:李安够不够强大,撑得起这么个颠覆性的内核?或者换句话问,他看**"亡价值"的世界,个人挣扎,**是个什么心态?《色戒》看完,我想起法国导演柯西胥的电影《谷子与鲻鱼》。最后那场,开餐厅老板头一单饭丢了,客人等着,他出去找饭,摩托车被小混混偷了,追着喊,突然黑屏字幕,电影完事儿了。电影没交代明白,人*没着落,可观众情绪到顶点,一下子全释放了,别的都不重要了。《色戒》结尾却拖沓了七八分钟,王佳芝坐人力车被拦着,三轮车夫笑,她掏毒药,情绪正高,本来就该停这儿。**还演了抓人、判刑、行刑,钻戒的事都交代了,陈冲王力宏都又出来耍了一遍,最后易先生坐在空床上结束。李安太拖沓了,情绪到顶点不收,非得往后加这几分钟。这几分钟失望,易先生和王佳芝都成了旁观者看王佳芝的人生价值,感性上可惜,理性上觉得没价值,不想承认孤独绝望。李安想让所有人都肯定王佳芝,为她牺牲感动,为她留下的空白惋惜,连易先生也得被她拽回来**失落。可为啥失败,价值为啥没了,他没回答,光顾着自己顾影自怜了。**王佳芝的悲剧性强大被那张空床给软化了,本来是个情感瞬间,变成人与人之间那点惺惺相惜。影片多了几分钟,就很无力。《色戒》开头那部分,王佳芝和邝裕民搞爱国行动,脸谱化得厉害,像演过家家,还讽刺(**邝裕民引用汪精卫的诗)。这前一个小时苍白嘲讽,是给王佳芝后来牺牲找个道德借口。李安想表现一个冲昏头脑付出生命的灵魂,让王佳芝牺牲有悲剧性,纯真和后来精神肉体折磨比较强烈,博观众同情。可这借口李安自己都不信,就是提醒大家一个看起来像美好的东西让王佳芝付出多珍贵的人生,这么大的损失没法弥补,"赔"了。正因为矛盾,前一个小时说它本该美好,致命;说它欺骗性,又让付出轻飘飘。创作者只好表面拔高,把人物刻画得幼稚苍白,给轻率找个同情的理由,**这一部分成了宣传,理由给足了,感性力量没了。邝裕民前半部分像行尸走肉,后半部分却很重要,他是王佳芝牺牲路上的兴奋剂,垫高王佳芝行为道德意义,推得越高摔得越惨,意义越强大,王佳芝形象越凸显。所以无论他做什么,讲革命道理也好,看镜头也好,吻王佳芝也好,都是针对观众,**王佳芝不得不爬那么高跳下来,观众越同情。这也许就是他名字谐音"诓愚民"的意思。可为了符号意义,他**人物本身也空洞了,行动逻辑不重要了。而易先生不是王佳芝的黑暗面,李安不觉得他是坏人,就是灵魂卖给了魔鬼。至于魔鬼是谁,李安不瓜,就王佳芝牺牲的意义和虚妄感染力。在李安双线思路里,王佳芝"赔"了,可承认**事实等于否定自己,李安不愿意面对。所以易先生折磨王佳芝后,反而成了她牺牲意义的"反衬",被她拯救的"战果"。这处理**自相矛盾,既悲观又得意,既想心理平衡又盲目视而不见,给影片留了灰暗调子:看不见的黑手控制着每个人,连恶魔的爪牙也跑不掉,心里积的东西注定无处释放。《色戒》解决了王佳芝个人价值的小问题,大问题踢给宇宙了。李安像做化学实验,天平一边是"**",一边是"付出",黑白砝码放上去比轻重,快得出**时他闭眼,按住"**"一边,另一边翘起来,记下**贴墙上,不管真实**和原因。观众也跟着玩平衡成本游戏,生怕哪个细节让天平倒过来。这么算太累,很是想使劲又没决定权,看完电影累得要命。把张爱玲小说拍上银幕,**个人情感在体制下的位置,或者集体压力下它***的力量,是个好机会。很多中国文艺作品找不到个人情感的位置,倒推崇集体亢奋。张爱玲这部给电影个人情感力量机会。若不管抗战背景,国民党汪精卫都是大机器,靠牺牲个人换取稳固。王佳芝投入运动时**有目的,可在这碾碎她肉体精神的机器下苟延残喘,还不够唤醒个人情感?《色戒》无关光明黑暗,不是正义邪恶较量,是个体向庞然大物力量的载体。它的重量在天平上称不出来,也不要反复衡量。存在就是胜利。就在这点上,李安犹豫了。不过要感谢李安的是,后半部分把王佳芝肉体精神矛盾刻画得没毛病。王佳芝挤出"快走"那瞬间,成为中国电影经典段落。可结尾易先生独坐空床,又让主旨跑偏了。李安还是老一套,在得失权衡里反复,**"快走"是王佳芝对自己付出的肯定,找回了片刻平衡感。李安疏于表现的是情感力量瞬间闪耀,哪怕只是姿态,人马上要没了,但面对双重压力,这依然是个自我承认的勇气,不要外人背书,就是"我很好,不要你认可"。电影创作者的人生价值观念决定了作品基调、结构和**。因为世界观不同,处理**在不同世界观看来就合理。这大概是李安版《色戒》现状。影片流露出的犹豫、放弃、宿命、顾影自怜、反复计较得失、自我扣紧精神枷锁,让它走向无力哀叹。也许**了李安一贯的"中庸"思路:看到东西没勇气正视,留下假象得解脱。他的敏感感动,但这最后几分钟不彻底困惑。当李安唯一一次质疑放弃道德衡量准绳时,取而代之的不是强大个人情感,在失去坐标下反复情感折算和成本收益比较,和自欺欺人的自我安慰。这就是《色戒》最遗憾的地方。

李安拍《色戒》那会儿,他以前的电影风格跟这部不太一样。以前拍的家庭片《理智与情感》《卧虎藏龙》还是好莱坞大片的路子,讲社会文化符号,讲故事情节,老三段式,矛盾冲突一大堆。可《色戒》不一样,结尾那反转心都揪一下,可内核还是得回到道德伦理上头。看李安以前的电影,有时候能发现他*怀疑这些规矩的,可又控制不住自己(**《卧虎藏龙》),或者确认这些规矩是对的(**《推手》),又或者背叛这些规矩(**《饮食男女》)。可《色戒》里,借张爱玲那纯粹个人主义,李安第一次开始质疑甚至否定道德伦理价值了。连李安自己都没知道,他电影好看就好看在模糊地带的刻画,一拆解核心基础,其他套路都跟着没了底气。所以《色戒》就是:李安够不够强大,撑得起这么个颠覆性的内核?或者换句话问,他看**"亡价值"的世界,个人挣扎,**是个什么心态?《色戒》看完,我想起法国导演柯西胥的电影《谷子与鲻鱼》。最后那场,开餐厅老板头一单饭丢了,客人等着,他出去找饭,摩托车被小混混偷了,追着喊,突然黑屏字幕,电影完事儿了。电影没交代明白,人*没着落,可观众情绪到顶点,一下子全释放了,别的都不重要了。《色戒》结尾却拖沓了七八分钟,王佳芝坐人力车被拦着,三轮车夫笑,她掏毒药,情绪正高,本来就该停这儿。**还演了抓人、判刑、行刑,钻戒的事都交代了,陈冲王力宏都又出来耍了一遍,最后易先生坐在空床上结束。李安太拖沓了,情绪到顶点不收,非得往后加这几分钟。这几分钟失望,易先生和王佳芝都成了旁观者看王佳芝的人生价值,感性上可惜,理性上觉得没价值,不想承认孤独绝望。李安想让所有人都肯定王佳芝,为她牺牲感动,为她留下的空白惋惜,连易先生也得被她拽回来**失落。可为啥失败,价值为啥没了,他没回答,光顾着自己顾影自怜了。**王佳芝的悲剧性强大被那张空床给软化了,本来是个情感瞬间,变成人与人之间那点惺惺相惜。影片多了几分钟,就很无力。《色戒》开头那部分,王佳芝和邝裕民搞爱国行动,脸谱化得厉害,像演过家家,还讽刺(**邝裕民引用汪精卫的诗)。这前一个小时苍白嘲讽,是给王佳芝后来牺牲找个道德借口。李安想表现一个冲昏头脑付出生命的灵魂,让王佳芝牺牲有悲剧性,纯真和后来精神肉体折磨比较强烈,博观众同情。可这借口李安自己都不信,就是提醒大家一个看起来像美好的东西让王佳芝付出多珍贵的人生,这么大的损失没法弥补,"赔"了。正因为矛盾,前一个小时说它本该美好,致命;说它欺骗性,又让付出轻飘飘。创作者只好表面拔高,把人物刻画得幼稚苍白,给轻率找个同情的理由,**这一部分成了宣传,理由给足了,感性力量没了。邝裕民前半部分像行尸走肉,后半部分却很重要,他是王佳芝牺牲路上的兴奋剂,垫高王佳芝行为道德意义,推得越高摔得越惨,意义越强大,王佳芝形象越凸显。所以无论他做什么,讲革命道理也好,看镜头也好,吻王佳芝也好,都是针对观众,**王佳芝不得不爬那么高跳下来,观众越同情。这也许就是他名字谐音"诓愚民"的意思。可为了符号意义,他**人物本身也空洞了,行动逻辑不重要了。而易先生不是王佳芝的黑暗面,李安不觉得他是坏人,就是灵魂卖给了魔鬼。至于魔鬼是谁,李安不瓜,就王佳芝牺牲的意义和虚妄感染力。在李安双线思路里,王佳芝"赔"了,可承认**事实等于否定自己,李安不愿意面对。所以易先生折磨王佳芝后,反而成了她牺牲意义的"反衬",被她拯救的"战果"。这处理**自相矛盾,既悲观又得意,既想心理平衡又盲目视而不见,给影片留了灰暗调子:看不见的黑手控制着每个人,连恶魔的爪牙也跑不掉,心里积的东西注定无处释放。《色戒》解决了王佳芝个人价值的小问题,大问题踢给宇宙了。李安像做化学实验,天平一边是"**",一边是"付出",黑白砝码放上去比轻重,快得出**时他闭眼,按住"**"一边,另一边翘起来,记下**贴墙上,不管真实**和原因。观众也跟着玩平衡成本游戏,生怕哪个细节让天平倒过来。这么算太累,很是想使劲又没决定权,看完电影累得要命。把张爱玲小说拍上银幕,**个人情感在体制下的位置,或者集体压力下它***的力量,是个好机会。很多中国文艺作品找不到个人情感的位置,倒推崇集体亢奋。张爱玲这部给电影个人情感力量机会。若不管抗战背景,国民党汪精卫都是大机器,靠牺牲个人换取稳固。王佳芝投入运动时**有目的,可在这碾碎她肉体精神的机器下苟延残喘,还不够唤醒个人情感?《色戒》无关光明黑暗,不是正义邪恶较量,是个体向庞然大物力量的载体。它的重量在天平上称不出来,也不要反复衡量。存在就是胜利。就在这点上,李安犹豫了。不过要感谢李安的是,后半部分把王佳芝肉体精神矛盾刻画得没毛病。王佳芝挤出"快走"那瞬间,成为中国电影经典段落。可结尾易先生独坐空床,又让主旨跑偏了。李安还是老一套,在得失权衡里反复,**"快走"是王佳芝对自己付出的肯定,找回了片刻平衡感。李安疏于表现的是情感力量瞬间闪耀,哪怕只是姿态,人马上要没了,但面对双重压力,这依然是个自我承认的勇气,不要外人背书,就是"我很好,不要你认可"。电影创作者的人生价值观念决定了作品基调、结构和**。因为世界观不同,处理**在不同世界观看来就合理。这大概是李安版《色戒》现状。影片流露出的犹豫、放弃、宿命、顾影自怜、反复计较得失、自我扣紧精神枷锁,让它走向无力哀叹。也许**了李安一贯的"中庸"思路:看到东西没勇气正视,留下假象得解脱。他的敏感感动,但这最后几分钟不彻底困惑。当李安唯一一次质疑放弃道德衡量准绳时,取而代之的不是强大个人情感,在失去坐标下反复情感折算和成本收益比较,和自欺欺人的自我安慰。这就是《色戒》最遗憾的地方。

广告

广告