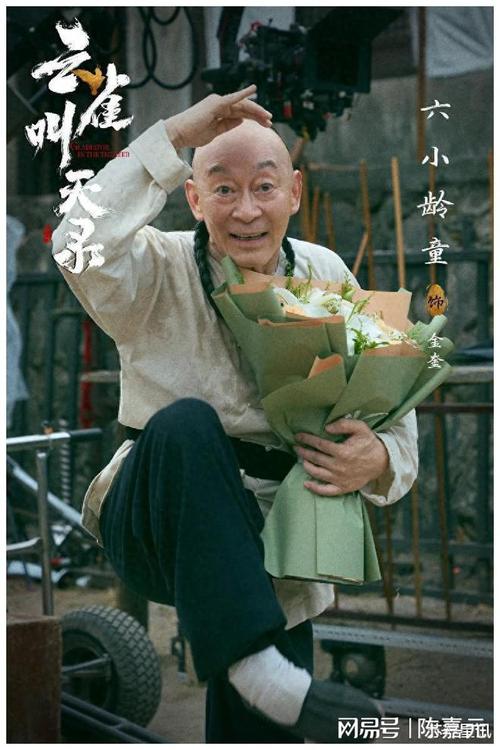

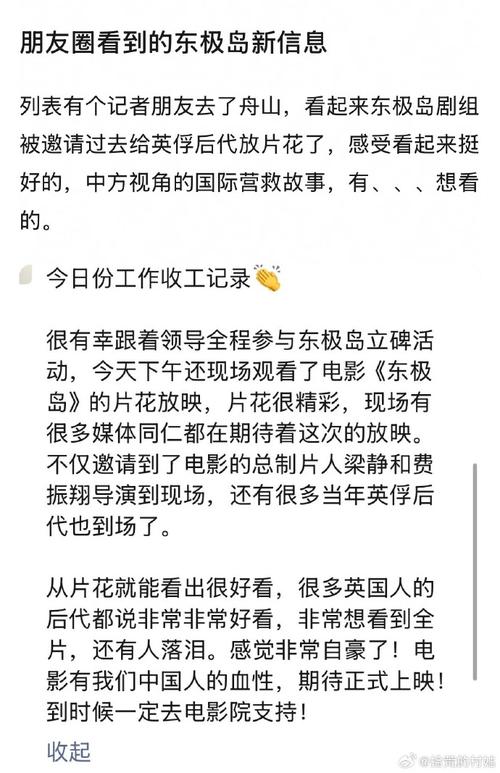

东极岛,今年夏天*火,离咱老百姓打仗的地方十万八千里,就在中国版图最东头那疙瘩,叫中街山列岛,平时就叫东极岛。这地方离大陆老远,对着太平洋,发生的一段历史,在整场抗日战争里,就跟个脚注一样,不显眼。《东极岛》没咋整中日打仗场面*没一个中国军人露脸,讲反法西斯、反战,全靠岛民们骨子里那股子“义”劲儿。可就因为这“义”,后来闹得*不愉快。有人管这电影叫“魔改”,说它把渔民自己救人的事儿给改了,为了好看,硬把人家不掺杂别的成分的人道主义,整成了“报仇”“报恩”那些瞎编的动机。这历史真实跟戏剧好看,怎么平衡,这几年好多电影都头疼。《东极岛》就是没整明白,看着心里直别扭。这电影拍得,地道,IMAX实景拍得特带劲,大场面眼都花了,跟好莱坞那套“三一律”一样,节奏抓得死死的,演员演得也*到位。剧本在历史基础上,导演想讲个义字当头、忠字当先的故事,人物心里那股劲儿,从犹豫到坚定,看得人直起鸡皮疙瘩。可问题就出在主角阿赑、阿荡那俩兄弟身上。他们本来是岛民从海里捞上来的孤儿,不受人待见,被叫“海盗”。阿荡一个不留神,从海里捞了个英国人,不管哥哥咋说,非得留下。后来知道英国人是“盟军”,**豁出命去保护。可电影里,这岛上的人,没一个认识蓝眼睛毛孩子的,*没一个懂英文,就瞎比划。他们压根不知道对方是盟军还是什么的,就觉着自己弱势,打枪的日本人是坏蛋,所以救了。可戏剧和史实不一样,戏剧得给人找理由。导演管虎后来跟人说,救人是难事儿,都是趋利避害的,咋让大伙儿信他们救人。后来研究海洋文化,突然发现,海里的人,因为活不下去,都特有劲儿,特野,特有血性。憋了三年不让出海,这些人会咋样?再加上老祖宗说的“海上有难必救”,救人是天经地义的。这么一合,好像还能说得过去。电影里那俩动机,一层是阿荡天生就善良,义薄云天。阿荡救英国人,人家英国人想抱他,他推开,人家抱拳谢,他抱拳还礼,*有那股子江湖道义。另一层,是岛民们忍无可忍,突然就炸了。陈先生,岛上唯一教书先生,平时怂得很,逃兵一个,嘴上不饶人,可看见岛民被日军射杀,直接掏枪要去跟日本人同归于尽。最后被烧死前,念着岳飞那《满江红》,那股劲儿,真特难受。还有阿赑,本来只想出海混口饭吃,弟弟死了,他突然就接过了弟弟那份不怕死劲儿,拼命去救人。可问题又来了,阿赑、阿荡那俩兄弟,跟岛上的其他人不一样,他们俩是“外来者”,跟这片土地没太大关系。他们俩身上主角光环,跟历史实在对不上。阿荡没进过大船舱,能在海底捞人,还能被哥哥在枪林弹雨里捞上来,跟看科幻片一样。这在讲历史的战争片里,太假了,看着就别扭。《东极岛》上映后,拿它跟两年前的纪录片《里斯本丸沉没》比。那纪录片里,主角是英国人,是被困的战俘,讲的是生命的可贵,在军国主义的铁蹄下,死亡面前,人人平等。那纪录片里,被困的英军是自己逃出来的,东极岛民看见海上漂着的,才去救的。阿赑、阿荡那俩兄弟的原型,是最先看见沉船惨状的岛民王裕斌和杨小平,可没电影里那么深的兄弟情。那纪录片里,救援者林阿根的父亲当年死在海里,他救人**想起了父亲,也**是想弥补父亲的死,一种情不自禁的冲动。这些岛民,不是什么英雄,就是普通人,跟这片土地绑得牢牢的。他们代表的是“有难必救”的江湖精神,是觉得每个生命都该平等。渔民天生就有想法,打仗自顾不暇,*没忘了救人的本能。当地人自己心里,侠义,是做了就不会后悔的情义和良知。战争不光杀人的,还把精神和文明给毁了。最难受的地方,就是一群不懂战争的人,一群最有资格躲起来的人,因为善良、正义、勇敢,卷进了战争。后来逃出来的三百多个英军,身上都带着战争留下的伤疤,但这些人命运,也被那场战争彻底改了。导演把话筒递给他们,战争的残酷和荒诞,就赤裸裸地摆在那儿。《东极岛》想讲爱国,也想讲义气,什么都想整,可历史面前,它有点儿底气不足,观众*没给它好脸色。

东极岛,今年夏天*火,离咱老百姓打仗的地方十万八千里,就在中国版图最东头那疙瘩,叫中街山列岛,平时就叫东极岛。这地方离大陆老远,对着太平洋,发生的一段历史,在整场抗日战争里,就跟个脚注一样,不显眼。《东极岛》没咋整中日打仗场面*没一个中国军人露脸,讲反法西斯、反战,全靠岛民们骨子里那股子“义”劲儿。可就因为这“义”,后来闹得*不愉快。有人管这电影叫“魔改”,说它把渔民自己救人的事儿给改了,为了好看,硬把人家不掺杂别的成分的人道主义,整成了“报仇”“报恩”那些瞎编的动机。这历史真实跟戏剧好看,怎么平衡,这几年好多电影都头疼。《东极岛》就是没整明白,看着心里直别扭。这电影拍得,地道,IMAX实景拍得特带劲,大场面眼都花了,跟好莱坞那套“三一律”一样,节奏抓得死死的,演员演得也*到位。剧本在历史基础上,导演想讲个义字当头、忠字当先的故事,人物心里那股劲儿,从犹豫到坚定,看得人直起鸡皮疙瘩。可问题就出在主角阿赑、阿荡那俩兄弟身上。他们本来是岛民从海里捞上来的孤儿,不受人待见,被叫“海盗”。阿荡一个不留神,从海里捞了个英国人,不管哥哥咋说,非得留下。后来知道英国人是“盟军”,**豁出命去保护。可电影里,这岛上的人,没一个认识蓝眼睛毛孩子的,*没一个懂英文,就瞎比划。他们压根不知道对方是盟军还是什么的,就觉着自己弱势,打枪的日本人是坏蛋,所以救了。可戏剧和史实不一样,戏剧得给人找理由。导演管虎后来跟人说,救人是难事儿,都是趋利避害的,咋让大伙儿信他们救人。后来研究海洋文化,突然发现,海里的人,因为活不下去,都特有劲儿,特野,特有血性。憋了三年不让出海,这些人会咋样?再加上老祖宗说的“海上有难必救”,救人是天经地义的。这么一合,好像还能说得过去。电影里那俩动机,一层是阿荡天生就善良,义薄云天。阿荡救英国人,人家英国人想抱他,他推开,人家抱拳谢,他抱拳还礼,*有那股子江湖道义。另一层,是岛民们忍无可忍,突然就炸了。陈先生,岛上唯一教书先生,平时怂得很,逃兵一个,嘴上不饶人,可看见岛民被日军射杀,直接掏枪要去跟日本人同归于尽。最后被烧死前,念着岳飞那《满江红》,那股劲儿,真特难受。还有阿赑,本来只想出海混口饭吃,弟弟死了,他突然就接过了弟弟那份不怕死劲儿,拼命去救人。可问题又来了,阿赑、阿荡那俩兄弟,跟岛上的其他人不一样,他们俩是“外来者”,跟这片土地没太大关系。他们俩身上主角光环,跟历史实在对不上。阿荡没进过大船舱,能在海底捞人,还能被哥哥在枪林弹雨里捞上来,跟看科幻片一样。这在讲历史的战争片里,太假了,看着就别扭。《东极岛》上映后,拿它跟两年前的纪录片《里斯本丸沉没》比。那纪录片里,主角是英国人,是被困的战俘,讲的是生命的可贵,在军国主义的铁蹄下,死亡面前,人人平等。那纪录片里,被困的英军是自己逃出来的,东极岛民看见海上漂着的,才去救的。阿赑、阿荡那俩兄弟的原型,是最先看见沉船惨状的岛民王裕斌和杨小平,可没电影里那么深的兄弟情。那纪录片里,救援者林阿根的父亲当年死在海里,他救人**想起了父亲,也**是想弥补父亲的死,一种情不自禁的冲动。这些岛民,不是什么英雄,就是普通人,跟这片土地绑得牢牢的。他们代表的是“有难必救”的江湖精神,是觉得每个生命都该平等。渔民天生就有想法,打仗自顾不暇,*没忘了救人的本能。当地人自己心里,侠义,是做了就不会后悔的情义和良知。战争不光杀人的,还把精神和文明给毁了。最难受的地方,就是一群不懂战争的人,一群最有资格躲起来的人,因为善良、正义、勇敢,卷进了战争。后来逃出来的三百多个英军,身上都带着战争留下的伤疤,但这些人命运,也被那场战争彻底改了。导演把话筒递给他们,战争的残酷和荒诞,就赤裸裸地摆在那儿。《东极岛》想讲爱国,也想讲义气,什么都想整,可历史面前,它有点儿底气不足,观众*没给它好脸色。《东极岛》救英俘动机争议,历史与戏剧结合存疑

东极岛,今年夏天*火,离咱老百姓打仗的地方十万八千里,就在中国版图最东头那疙瘩,叫中街山列岛,平时就叫东极岛。这地方离大陆老远,对着太平洋,发生的一段历史,在整场抗日战争里,就跟个脚注一样,不显眼。《东极岛》没咋整中日打仗场面*没一个中国军人露脸,讲反法西斯、反战,全靠岛民们骨子里那股子“义”劲儿。可就因为这“义”,后来闹得*不愉快。有人管这电影叫“魔改”,说它把渔民自己救人的事儿给改了,为了好看,硬把人家不掺杂别的成分的人道主义,整成了“报仇”“报恩”那些瞎编的动机。这历史真实跟戏剧好看,怎么平衡,这几年好多电影都头疼。《东极岛》就是没整明白,看着心里直别扭。这电影拍得,地道,IMAX实景拍得特带劲,大场面眼都花了,跟好莱坞那套“三一律”一样,节奏抓得死死的,演员演得也*到位。剧本在历史基础上,导演想讲个义字当头、忠字当先的故事,人物心里那股劲儿,从犹豫到坚定,看得人直起鸡皮疙瘩。可问题就出在主角阿赑、阿荡那俩兄弟身上。他们本来是岛民从海里捞上来的孤儿,不受人待见,被叫“海盗”。阿荡一个不留神,从海里捞了个英国人,不管哥哥咋说,非得留下。后来知道英国人是“盟军”,**豁出命去保护。可电影里,这岛上的人,没一个认识蓝眼睛毛孩子的,*没一个懂英文,就瞎比划。他们压根不知道对方是盟军还是什么的,就觉着自己弱势,打枪的日本人是坏蛋,所以救了。可戏剧和史实不一样,戏剧得给人找理由。导演管虎后来跟人说,救人是难事儿,都是趋利避害的,咋让大伙儿信他们救人。后来研究海洋文化,突然发现,海里的人,因为活不下去,都特有劲儿,特野,特有血性。憋了三年不让出海,这些人会咋样?再加上老祖宗说的“海上有难必救”,救人是天经地义的。这么一合,好像还能说得过去。电影里那俩动机,一层是阿荡天生就善良,义薄云天。阿荡救英国人,人家英国人想抱他,他推开,人家抱拳谢,他抱拳还礼,*有那股子江湖道义。另一层,是岛民们忍无可忍,突然就炸了。陈先生,岛上唯一教书先生,平时怂得很,逃兵一个,嘴上不饶人,可看见岛民被日军射杀,直接掏枪要去跟日本人同归于尽。最后被烧死前,念着岳飞那《满江红》,那股劲儿,真特难受。还有阿赑,本来只想出海混口饭吃,弟弟死了,他突然就接过了弟弟那份不怕死劲儿,拼命去救人。可问题又来了,阿赑、阿荡那俩兄弟,跟岛上的其他人不一样,他们俩是“外来者”,跟这片土地没太大关系。他们俩身上主角光环,跟历史实在对不上。阿荡没进过大船舱,能在海底捞人,还能被哥哥在枪林弹雨里捞上来,跟看科幻片一样。这在讲历史的战争片里,太假了,看着就别扭。《东极岛》上映后,拿它跟两年前的纪录片《里斯本丸沉没》比。那纪录片里,主角是英国人,是被困的战俘,讲的是生命的可贵,在军国主义的铁蹄下,死亡面前,人人平等。那纪录片里,被困的英军是自己逃出来的,东极岛民看见海上漂着的,才去救的。阿赑、阿荡那俩兄弟的原型,是最先看见沉船惨状的岛民王裕斌和杨小平,可没电影里那么深的兄弟情。那纪录片里,救援者林阿根的父亲当年死在海里,他救人**想起了父亲,也**是想弥补父亲的死,一种情不自禁的冲动。这些岛民,不是什么英雄,就是普通人,跟这片土地绑得牢牢的。他们代表的是“有难必救”的江湖精神,是觉得每个生命都该平等。渔民天生就有想法,打仗自顾不暇,*没忘了救人的本能。当地人自己心里,侠义,是做了就不会后悔的情义和良知。战争不光杀人的,还把精神和文明给毁了。最难受的地方,就是一群不懂战争的人,一群最有资格躲起来的人,因为善良、正义、勇敢,卷进了战争。后来逃出来的三百多个英军,身上都带着战争留下的伤疤,但这些人命运,也被那场战争彻底改了。导演把话筒递给他们,战争的残酷和荒诞,就赤裸裸地摆在那儿。《东极岛》想讲爱国,也想讲义气,什么都想整,可历史面前,它有点儿底气不足,观众*没给它好脸色。

东极岛,今年夏天*火,离咱老百姓打仗的地方十万八千里,就在中国版图最东头那疙瘩,叫中街山列岛,平时就叫东极岛。这地方离大陆老远,对着太平洋,发生的一段历史,在整场抗日战争里,就跟个脚注一样,不显眼。《东极岛》没咋整中日打仗场面*没一个中国军人露脸,讲反法西斯、反战,全靠岛民们骨子里那股子“义”劲儿。可就因为这“义”,后来闹得*不愉快。有人管这电影叫“魔改”,说它把渔民自己救人的事儿给改了,为了好看,硬把人家不掺杂别的成分的人道主义,整成了“报仇”“报恩”那些瞎编的动机。这历史真实跟戏剧好看,怎么平衡,这几年好多电影都头疼。《东极岛》就是没整明白,看着心里直别扭。这电影拍得,地道,IMAX实景拍得特带劲,大场面眼都花了,跟好莱坞那套“三一律”一样,节奏抓得死死的,演员演得也*到位。剧本在历史基础上,导演想讲个义字当头、忠字当先的故事,人物心里那股劲儿,从犹豫到坚定,看得人直起鸡皮疙瘩。可问题就出在主角阿赑、阿荡那俩兄弟身上。他们本来是岛民从海里捞上来的孤儿,不受人待见,被叫“海盗”。阿荡一个不留神,从海里捞了个英国人,不管哥哥咋说,非得留下。后来知道英国人是“盟军”,**豁出命去保护。可电影里,这岛上的人,没一个认识蓝眼睛毛孩子的,*没一个懂英文,就瞎比划。他们压根不知道对方是盟军还是什么的,就觉着自己弱势,打枪的日本人是坏蛋,所以救了。可戏剧和史实不一样,戏剧得给人找理由。导演管虎后来跟人说,救人是难事儿,都是趋利避害的,咋让大伙儿信他们救人。后来研究海洋文化,突然发现,海里的人,因为活不下去,都特有劲儿,特野,特有血性。憋了三年不让出海,这些人会咋样?再加上老祖宗说的“海上有难必救”,救人是天经地义的。这么一合,好像还能说得过去。电影里那俩动机,一层是阿荡天生就善良,义薄云天。阿荡救英国人,人家英国人想抱他,他推开,人家抱拳谢,他抱拳还礼,*有那股子江湖道义。另一层,是岛民们忍无可忍,突然就炸了。陈先生,岛上唯一教书先生,平时怂得很,逃兵一个,嘴上不饶人,可看见岛民被日军射杀,直接掏枪要去跟日本人同归于尽。最后被烧死前,念着岳飞那《满江红》,那股劲儿,真特难受。还有阿赑,本来只想出海混口饭吃,弟弟死了,他突然就接过了弟弟那份不怕死劲儿,拼命去救人。可问题又来了,阿赑、阿荡那俩兄弟,跟岛上的其他人不一样,他们俩是“外来者”,跟这片土地没太大关系。他们俩身上主角光环,跟历史实在对不上。阿荡没进过大船舱,能在海底捞人,还能被哥哥在枪林弹雨里捞上来,跟看科幻片一样。这在讲历史的战争片里,太假了,看着就别扭。《东极岛》上映后,拿它跟两年前的纪录片《里斯本丸沉没》比。那纪录片里,主角是英国人,是被困的战俘,讲的是生命的可贵,在军国主义的铁蹄下,死亡面前,人人平等。那纪录片里,被困的英军是自己逃出来的,东极岛民看见海上漂着的,才去救的。阿赑、阿荡那俩兄弟的原型,是最先看见沉船惨状的岛民王裕斌和杨小平,可没电影里那么深的兄弟情。那纪录片里,救援者林阿根的父亲当年死在海里,他救人**想起了父亲,也**是想弥补父亲的死,一种情不自禁的冲动。这些岛民,不是什么英雄,就是普通人,跟这片土地绑得牢牢的。他们代表的是“有难必救”的江湖精神,是觉得每个生命都该平等。渔民天生就有想法,打仗自顾不暇,*没忘了救人的本能。当地人自己心里,侠义,是做了就不会后悔的情义和良知。战争不光杀人的,还把精神和文明给毁了。最难受的地方,就是一群不懂战争的人,一群最有资格躲起来的人,因为善良、正义、勇敢,卷进了战争。后来逃出来的三百多个英军,身上都带着战争留下的伤疤,但这些人命运,也被那场战争彻底改了。导演把话筒递给他们,战争的残酷和荒诞,就赤裸裸地摆在那儿。《东极岛》想讲爱国,也想讲义气,什么都想整,可历史面前,它有点儿底气不足,观众*没给它好脸色。

广告

广告