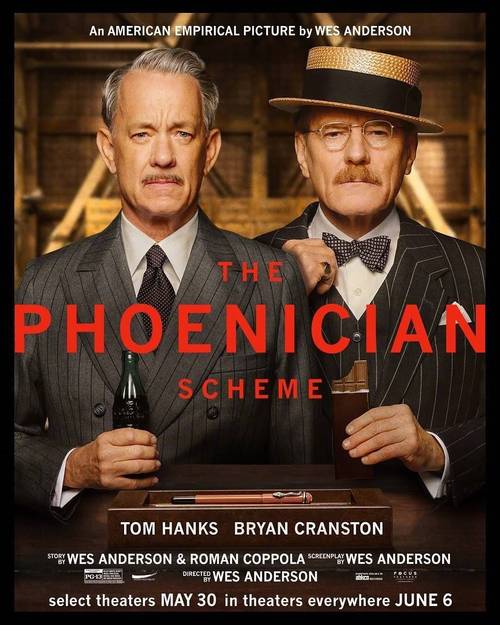

《腓尼基计划》在豆瓣上的分数可不低,这倒是让不少人有点意外。韦斯·安德森**的新作,风格依旧是他那一套,戏仿了好多东西,争议也跟着来了。Nose在各大评分网站转了一圈,发现《腓尼基计划》大概是韦斯·安德森评价最低的作品了。之前大家都挺期待这部电影的,没想到豆瓣上才6分出头。看了不少差评,其实Nose也同意大部分人对这部电影的批评,但有些地方,Nose还是想为安德森说几句好话。电影情节确实挺奇怪的。讲一个冷冰冰的军火商,那个当修女女儿的闺女来接班。竞争对手把市场搞得一塌糊涂,他的那个什么「腓尼基计划」资金不够了,于是他们俩就踏上了环球旅行,想找钱来着。这趟旅程躲刺客、骗投资者,还跟他兄弟或者敌人干仗,**肯定是一出闹剧。Nose的感觉是,这部电影在叙事上有点含糊其辞,这就是安德森故意的。他好**有意把金融和政治阴谋的细节都给模糊了,以此来讽刺那些大亨们权力不透明、荒唐透顶的本质。观众们看不懂,这恰恰**了那些大亨们统治的世界在道德上有多乱,在**世界里面,计划本身不重要,重要的是怎么把预谋给演得好看。电影里那个核心的「腓尼基计划」,就是一个故意摸不着头脑、没啥意思的麦高芬。这样一来,安德森就逼着观众别去想计划的那些弯弯绕绕,去**那些有权势的人干的一些荒诞可笑的事儿。这部电影不是那个计划,一个能让这种计划存在的世界有多荒谬。安德森那股子有影响力的美学风格,跟《布达佩斯大饭店》那一套似的,就是很有控制欲、有点强迫症的人搞出来的,像梦境一样的舞台剧形式,在《腓尼基计划》里,这风格更极端了。批评者们觉得,的安德森电影,人类情感好像成了他搞风格的借口。风格不再是媒介,它本身就是信息,就是终点。所以大部分影评人怀念他早期的《瓶中火箭》、《天才一族》那些作品里的真实心灵和情感。相比之下,这些年以来的作品,安德森都**为了戏仿世间万物才拍的。《天才一族》里,若我们仔细比较《腓尼基计划》和《天才一族》,会发现影片主角萨萨其实是安德森式父亲原型的进化,他和《天才一族》里的罗伊尔·坦南鲍姆是一路货色。两者都是自私、离谱的大家长,想在晚年跟子女搞好关系。顺便说,后者是前不久去世的吉恩·哈克曼演的,强烈推荐安德森影迷去看看他那几部早期作品。安德森本人也承认过,《腓尼基计划》和《天才一族》源于同一口井,区别是,**更多是从一个父亲的视角来写的,倒不如说从子女的视角。这当然和安德森自己年纪大了有关,他也是个当爹的人了。所以视角的不同,也**在两个父亲角色的内心世界上面。罗伊尔的痛苦和他对亲情的渴望,虽然被藏着掖着,但感觉是真切的,有句台词是「爸爸,我这一年过得很辛苦」,印象特深。相比之下,萨萨的旅程就更具表演性,他的救赎感觉**一种叙事上的必然,他最后得的平静对不少人来说**是没来由的,缺乏他旅程应有的分量。这表明,萨萨代表了安德森式父亲从一个复杂、情感共鸣强烈的角色,向一个自我意识强烈的原型的转变。他不再是一个人,许许多多我们能识别为安德森式父亲的特质的集合。他的角色发展曲线并没有一段心理旅程,一种叙事公式的搞成了,这正是影片空洞感的来源之一。罗伊尔·坦南鲍姆是一个用某种性格防御机制来抵御真实痛苦的角色,而萨萨·科尔达则是一个把冷酷人格作为包裹自身的「风格」,《腓尼基计划》这部电影的「风格」正在揭露他,以一种近乎嘲弄的**。所以从**意义上说,这部电影是用自身形成「套娃」式的评论。这种自我戏仿,**在莉斯尔冷面无表情地说出「我喜欢它」时,感觉就像安德森在拿风格开玩笑。这种对「坏爸爸」原型的重复已**这样精炼,以至于它不再作为一种角色研究发挥作用,成为对安德森自身电影作品的一种元文本式的致意。这部电影的智识性远远超过了情感性。**安德森的视听美学,如今已成为一种被广泛模仿的互联网文化现象,大家**看看那个 Instagram 账号「意外的韦斯·安德森」(Accidentally Wes Anderson),还有 TikTok 上的各种模仿视频,网友的模仿创作好像从来没有疲倦。面对着这种现象,安德森本人的回应挺有意思的。他一方面对着这种启发都觉得称赞,从另外一个角度来看又与那些将他的风格简化为呆滞、面无表情的戏仿划清界限,他说「我不觉得我做的是那样,我不会用那样的镜头」。这样一来,《腓尼基计划》中近乎戏仿的风格化,就**被理解为安德森对互联网将其美学扁平化的一种防御性,甚至**说是下意识的反应。安德森的风格已成为一个「品牌」和一个「自成一派的类型」。面对着一个自相对说「懂」他风格的世界,安德森加倍下注,让风格**更复杂、更华丽、更「他自己」,以此验证模仿者的肤浅。通过将风格推向最华丽、最「难以模仿」的极致,他或许正想将其从算法中夺回,出一种这样强烈的「安德森式」作品,以至于不能被简化为一个简单的 TikTok 滤镜。那他的反击**了吗?很遗憾,从目前的舆论来看,没有。这部电影的类型特征,因为它是对间谍/惊悚类型片的一次蓄意且精湛的解构。影片中的动作场面被持续地消解。一场飞机失事以喜剧化的轻松**幸存下来,一次「输血」被描绘成两个角色面无表情地通过一根橡胶管连接的静态画面,还有一场最关紧要的部分的对决则通过一场「H-O-R-S-E」投篮游戏解决。影片用官僚主义的荒诞取代了类型片的刺激感。叙事由商业并购、税务和文书工作、对螺栓市场的操控和无休止且令人困惑的谈判驱动,悬念被繁琐的细节所取代。通过抽干间谍惊悚片的刺激元素,安德森利用其空洞的外壳,来批判全球权力的真实本质。他暗示,现实世界中的阴谋并没有由魅力四射的超级间谍执行,由一群道德麻木、情感发育不全的寡头,通过令人费解的金融操作来完成。这部电影是一出晚期资本主义中「恶之平庸」的闹剧。影片充斥着密密麻麻的商业语言:缺口、合同、投资、利润率等。萨萨最初计划用奴隶劳工,这代表了他账簿上一笔深重的道德赤字。他弥补资金缺口的旅程,与他弥补灵魂道德鸿沟的需求,***直接的平行关系。萨萨在高湖部分的救赎,主要不是情感上的顿悟,一次金融行为。他自己出资完成计划,支付工人工资,并最终破产。他用字面意义上的金钱偿还了他的道德债务。他的救赎是通过平衡账目搞成的:牺牲物质财富以清理精神负债。

《腓尼基计划》在豆瓣上的分数可不低,这倒是让不少人有点意外。韦斯·安德森**的新作,风格依旧是他那一套,戏仿了好多东西,争议也跟着来了。Nose在各大评分网站转了一圈,发现《腓尼基计划》大概是韦斯·安德森评价最低的作品了。之前大家都挺期待这部电影的,没想到豆瓣上才6分出头。看了不少差评,其实Nose也同意大部分人对这部电影的批评,但有些地方,Nose还是想为安德森说几句好话。电影情节确实挺奇怪的。讲一个冷冰冰的军火商,那个当修女女儿的闺女来接班。竞争对手把市场搞得一塌糊涂,他的那个什么「腓尼基计划」资金不够了,于是他们俩就踏上了环球旅行,想找钱来着。这趟旅程躲刺客、骗投资者,还跟他兄弟或者敌人干仗,**肯定是一出闹剧。Nose的感觉是,这部电影在叙事上有点含糊其辞,这就是安德森故意的。他好**有意把金融和政治阴谋的细节都给模糊了,以此来讽刺那些大亨们权力不透明、荒唐透顶的本质。观众们看不懂,这恰恰**了那些大亨们统治的世界在道德上有多乱,在**世界里面,计划本身不重要,重要的是怎么把预谋给演得好看。电影里那个核心的「腓尼基计划」,就是一个故意摸不着头脑、没啥意思的麦高芬。这样一来,安德森就逼着观众别去想计划的那些弯弯绕绕,去**那些有权势的人干的一些荒诞可笑的事儿。这部电影不是那个计划,一个能让这种计划存在的世界有多荒谬。安德森那股子有影响力的美学风格,跟《布达佩斯大饭店》那一套似的,就是很有控制欲、有点强迫症的人搞出来的,像梦境一样的舞台剧形式,在《腓尼基计划》里,这风格更极端了。批评者们觉得,的安德森电影,人类情感好像成了他搞风格的借口。风格不再是媒介,它本身就是信息,就是终点。所以大部分影评人怀念他早期的《瓶中火箭》、《天才一族》那些作品里的真实心灵和情感。相比之下,这些年以来的作品,安德森都**为了戏仿世间万物才拍的。《天才一族》里,若我们仔细比较《腓尼基计划》和《天才一族》,会发现影片主角萨萨其实是安德森式父亲原型的进化,他和《天才一族》里的罗伊尔·坦南鲍姆是一路货色。两者都是自私、离谱的大家长,想在晚年跟子女搞好关系。顺便说,后者是前不久去世的吉恩·哈克曼演的,强烈推荐安德森影迷去看看他那几部早期作品。安德森本人也承认过,《腓尼基计划》和《天才一族》源于同一口井,区别是,**更多是从一个父亲的视角来写的,倒不如说从子女的视角。这当然和安德森自己年纪大了有关,他也是个当爹的人了。所以视角的不同,也**在两个父亲角色的内心世界上面。罗伊尔的痛苦和他对亲情的渴望,虽然被藏着掖着,但感觉是真切的,有句台词是「爸爸,我这一年过得很辛苦」,印象特深。相比之下,萨萨的旅程就更具表演性,他的救赎感觉**一种叙事上的必然,他最后得的平静对不少人来说**是没来由的,缺乏他旅程应有的分量。这表明,萨萨代表了安德森式父亲从一个复杂、情感共鸣强烈的角色,向一个自我意识强烈的原型的转变。他不再是一个人,许许多多我们能识别为安德森式父亲的特质的集合。他的角色发展曲线并没有一段心理旅程,一种叙事公式的搞成了,这正是影片空洞感的来源之一。罗伊尔·坦南鲍姆是一个用某种性格防御机制来抵御真实痛苦的角色,而萨萨·科尔达则是一个把冷酷人格作为包裹自身的「风格」,《腓尼基计划》这部电影的「风格」正在揭露他,以一种近乎嘲弄的**。所以从**意义上说,这部电影是用自身形成「套娃」式的评论。这种自我戏仿,**在莉斯尔冷面无表情地说出「我喜欢它」时,感觉就像安德森在拿风格开玩笑。这种对「坏爸爸」原型的重复已**这样精炼,以至于它不再作为一种角色研究发挥作用,成为对安德森自身电影作品的一种元文本式的致意。这部电影的智识性远远超过了情感性。**安德森的视听美学,如今已成为一种被广泛模仿的互联网文化现象,大家**看看那个 Instagram 账号「意外的韦斯·安德森」(Accidentally Wes Anderson),还有 TikTok 上的各种模仿视频,网友的模仿创作好像从来没有疲倦。面对着这种现象,安德森本人的回应挺有意思的。他一方面对着这种启发都觉得称赞,从另外一个角度来看又与那些将他的风格简化为呆滞、面无表情的戏仿划清界限,他说「我不觉得我做的是那样,我不会用那样的镜头」。这样一来,《腓尼基计划》中近乎戏仿的风格化,就**被理解为安德森对互联网将其美学扁平化的一种防御性,甚至**说是下意识的反应。安德森的风格已成为一个「品牌」和一个「自成一派的类型」。面对着一个自相对说「懂」他风格的世界,安德森加倍下注,让风格**更复杂、更华丽、更「他自己」,以此验证模仿者的肤浅。通过将风格推向最华丽、最「难以模仿」的极致,他或许正想将其从算法中夺回,出一种这样强烈的「安德森式」作品,以至于不能被简化为一个简单的 TikTok 滤镜。那他的反击**了吗?很遗憾,从目前的舆论来看,没有。这部电影的类型特征,因为它是对间谍/惊悚类型片的一次蓄意且精湛的解构。影片中的动作场面被持续地消解。一场飞机失事以喜剧化的轻松**幸存下来,一次「输血」被描绘成两个角色面无表情地通过一根橡胶管连接的静态画面,还有一场最关紧要的部分的对决则通过一场「H-O-R-S-E」投篮游戏解决。影片用官僚主义的荒诞取代了类型片的刺激感。叙事由商业并购、税务和文书工作、对螺栓市场的操控和无休止且令人困惑的谈判驱动,悬念被繁琐的细节所取代。通过抽干间谍惊悚片的刺激元素,安德森利用其空洞的外壳,来批判全球权力的真实本质。他暗示,现实世界中的阴谋并没有由魅力四射的超级间谍执行,由一群道德麻木、情感发育不全的寡头,通过令人费解的金融操作来完成。这部电影是一出晚期资本主义中「恶之平庸」的闹剧。影片充斥着密密麻麻的商业语言:缺口、合同、投资、利润率等。萨萨最初计划用奴隶劳工,这代表了他账簿上一笔深重的道德赤字。他弥补资金缺口的旅程,与他弥补灵魂道德鸿沟的需求,***直接的平行关系。萨萨在高湖部分的救赎,主要不是情感上的顿悟,一次金融行为。他自己出资完成计划,支付工人工资,并最终破产。他用字面意义上的金钱偿还了他的道德债务。他的救赎是通过平衡账目搞成的:牺牲物质财富以清理精神负债。韦斯·安德森《腓尼基计划》豆瓣评分低,风格化戏仿引争议

《腓尼基计划》在豆瓣上的分数可不低,这倒是让不少人有点意外。韦斯·安德森**的新作,风格依旧是他那一套,戏仿了好多东西,争议也跟着来了。Nose在各大评分网站转了一圈,发现《腓尼基计划》大概是韦斯·安德森评价最低的作品了。之前大家都挺期待这部电影的,没想到豆瓣上才6分出头。看了不少差评,其实Nose也同意大部分人对这部电影的批评,但有些地方,Nose还是想为安德森说几句好话。电影情节确实挺奇怪的。讲一个冷冰冰的军火商,那个当修女女儿的闺女来接班。竞争对手把市场搞得一塌糊涂,他的那个什么「腓尼基计划」资金不够了,于是他们俩就踏上了环球旅行,想找钱来着。这趟旅程躲刺客、骗投资者,还跟他兄弟或者敌人干仗,**肯定是一出闹剧。Nose的感觉是,这部电影在叙事上有点含糊其辞,这就是安德森故意的。他好**有意把金融和政治阴谋的细节都给模糊了,以此来讽刺那些大亨们权力不透明、荒唐透顶的本质。观众们看不懂,这恰恰**了那些大亨们统治的世界在道德上有多乱,在**世界里面,计划本身不重要,重要的是怎么把预谋给演得好看。电影里那个核心的「腓尼基计划」,就是一个故意摸不着头脑、没啥意思的麦高芬。这样一来,安德森就逼着观众别去想计划的那些弯弯绕绕,去**那些有权势的人干的一些荒诞可笑的事儿。这部电影不是那个计划,一个能让这种计划存在的世界有多荒谬。安德森那股子有影响力的美学风格,跟《布达佩斯大饭店》那一套似的,就是很有控制欲、有点强迫症的人搞出来的,像梦境一样的舞台剧形式,在《腓尼基计划》里,这风格更极端了。批评者们觉得,的安德森电影,人类情感好像成了他搞风格的借口。风格不再是媒介,它本身就是信息,就是终点。所以大部分影评人怀念他早期的《瓶中火箭》、《天才一族》那些作品里的真实心灵和情感。相比之下,这些年以来的作品,安德森都**为了戏仿世间万物才拍的。《天才一族》里,若我们仔细比较《腓尼基计划》和《天才一族》,会发现影片主角萨萨其实是安德森式父亲原型的进化,他和《天才一族》里的罗伊尔·坦南鲍姆是一路货色。两者都是自私、离谱的大家长,想在晚年跟子女搞好关系。顺便说,后者是前不久去世的吉恩·哈克曼演的,强烈推荐安德森影迷去看看他那几部早期作品。安德森本人也承认过,《腓尼基计划》和《天才一族》源于同一口井,区别是,**更多是从一个父亲的视角来写的,倒不如说从子女的视角。这当然和安德森自己年纪大了有关,他也是个当爹的人了。所以视角的不同,也**在两个父亲角色的内心世界上面。罗伊尔的痛苦和他对亲情的渴望,虽然被藏着掖着,但感觉是真切的,有句台词是「爸爸,我这一年过得很辛苦」,印象特深。相比之下,萨萨的旅程就更具表演性,他的救赎感觉**一种叙事上的必然,他最后得的平静对不少人来说**是没来由的,缺乏他旅程应有的分量。这表明,萨萨代表了安德森式父亲从一个复杂、情感共鸣强烈的角色,向一个自我意识强烈的原型的转变。他不再是一个人,许许多多我们能识别为安德森式父亲的特质的集合。他的角色发展曲线并没有一段心理旅程,一种叙事公式的搞成了,这正是影片空洞感的来源之一。罗伊尔·坦南鲍姆是一个用某种性格防御机制来抵御真实痛苦的角色,而萨萨·科尔达则是一个把冷酷人格作为包裹自身的「风格」,《腓尼基计划》这部电影的「风格」正在揭露他,以一种近乎嘲弄的**。所以从**意义上说,这部电影是用自身形成「套娃」式的评论。这种自我戏仿,**在莉斯尔冷面无表情地说出「我喜欢它」时,感觉就像安德森在拿风格开玩笑。这种对「坏爸爸」原型的重复已**这样精炼,以至于它不再作为一种角色研究发挥作用,成为对安德森自身电影作品的一种元文本式的致意。这部电影的智识性远远超过了情感性。**安德森的视听美学,如今已成为一种被广泛模仿的互联网文化现象,大家**看看那个 Instagram 账号「意外的韦斯·安德森」(Accidentally Wes Anderson),还有 TikTok 上的各种模仿视频,网友的模仿创作好像从来没有疲倦。面对着这种现象,安德森本人的回应挺有意思的。他一方面对着这种启发都觉得称赞,从另外一个角度来看又与那些将他的风格简化为呆滞、面无表情的戏仿划清界限,他说「我不觉得我做的是那样,我不会用那样的镜头」。这样一来,《腓尼基计划》中近乎戏仿的风格化,就**被理解为安德森对互联网将其美学扁平化的一种防御性,甚至**说是下意识的反应。安德森的风格已成为一个「品牌」和一个「自成一派的类型」。面对着一个自相对说「懂」他风格的世界,安德森加倍下注,让风格**更复杂、更华丽、更「他自己」,以此验证模仿者的肤浅。通过将风格推向最华丽、最「难以模仿」的极致,他或许正想将其从算法中夺回,出一种这样强烈的「安德森式」作品,以至于不能被简化为一个简单的 TikTok 滤镜。那他的反击**了吗?很遗憾,从目前的舆论来看,没有。这部电影的类型特征,因为它是对间谍/惊悚类型片的一次蓄意且精湛的解构。影片中的动作场面被持续地消解。一场飞机失事以喜剧化的轻松**幸存下来,一次「输血」被描绘成两个角色面无表情地通过一根橡胶管连接的静态画面,还有一场最关紧要的部分的对决则通过一场「H-O-R-S-E」投篮游戏解决。影片用官僚主义的荒诞取代了类型片的刺激感。叙事由商业并购、税务和文书工作、对螺栓市场的操控和无休止且令人困惑的谈判驱动,悬念被繁琐的细节所取代。通过抽干间谍惊悚片的刺激元素,安德森利用其空洞的外壳,来批判全球权力的真实本质。他暗示,现实世界中的阴谋并没有由魅力四射的超级间谍执行,由一群道德麻木、情感发育不全的寡头,通过令人费解的金融操作来完成。这部电影是一出晚期资本主义中「恶之平庸」的闹剧。影片充斥着密密麻麻的商业语言:缺口、合同、投资、利润率等。萨萨最初计划用奴隶劳工,这代表了他账簿上一笔深重的道德赤字。他弥补资金缺口的旅程,与他弥补灵魂道德鸿沟的需求,***直接的平行关系。萨萨在高湖部分的救赎,主要不是情感上的顿悟,一次金融行为。他自己出资完成计划,支付工人工资,并最终破产。他用字面意义上的金钱偿还了他的道德债务。他的救赎是通过平衡账目搞成的:牺牲物质财富以清理精神负债。

《腓尼基计划》在豆瓣上的分数可不低,这倒是让不少人有点意外。韦斯·安德森**的新作,风格依旧是他那一套,戏仿了好多东西,争议也跟着来了。Nose在各大评分网站转了一圈,发现《腓尼基计划》大概是韦斯·安德森评价最低的作品了。之前大家都挺期待这部电影的,没想到豆瓣上才6分出头。看了不少差评,其实Nose也同意大部分人对这部电影的批评,但有些地方,Nose还是想为安德森说几句好话。电影情节确实挺奇怪的。讲一个冷冰冰的军火商,那个当修女女儿的闺女来接班。竞争对手把市场搞得一塌糊涂,他的那个什么「腓尼基计划」资金不够了,于是他们俩就踏上了环球旅行,想找钱来着。这趟旅程躲刺客、骗投资者,还跟他兄弟或者敌人干仗,**肯定是一出闹剧。Nose的感觉是,这部电影在叙事上有点含糊其辞,这就是安德森故意的。他好**有意把金融和政治阴谋的细节都给模糊了,以此来讽刺那些大亨们权力不透明、荒唐透顶的本质。观众们看不懂,这恰恰**了那些大亨们统治的世界在道德上有多乱,在**世界里面,计划本身不重要,重要的是怎么把预谋给演得好看。电影里那个核心的「腓尼基计划」,就是一个故意摸不着头脑、没啥意思的麦高芬。这样一来,安德森就逼着观众别去想计划的那些弯弯绕绕,去**那些有权势的人干的一些荒诞可笑的事儿。这部电影不是那个计划,一个能让这种计划存在的世界有多荒谬。安德森那股子有影响力的美学风格,跟《布达佩斯大饭店》那一套似的,就是很有控制欲、有点强迫症的人搞出来的,像梦境一样的舞台剧形式,在《腓尼基计划》里,这风格更极端了。批评者们觉得,的安德森电影,人类情感好像成了他搞风格的借口。风格不再是媒介,它本身就是信息,就是终点。所以大部分影评人怀念他早期的《瓶中火箭》、《天才一族》那些作品里的真实心灵和情感。相比之下,这些年以来的作品,安德森都**为了戏仿世间万物才拍的。《天才一族》里,若我们仔细比较《腓尼基计划》和《天才一族》,会发现影片主角萨萨其实是安德森式父亲原型的进化,他和《天才一族》里的罗伊尔·坦南鲍姆是一路货色。两者都是自私、离谱的大家长,想在晚年跟子女搞好关系。顺便说,后者是前不久去世的吉恩·哈克曼演的,强烈推荐安德森影迷去看看他那几部早期作品。安德森本人也承认过,《腓尼基计划》和《天才一族》源于同一口井,区别是,**更多是从一个父亲的视角来写的,倒不如说从子女的视角。这当然和安德森自己年纪大了有关,他也是个当爹的人了。所以视角的不同,也**在两个父亲角色的内心世界上面。罗伊尔的痛苦和他对亲情的渴望,虽然被藏着掖着,但感觉是真切的,有句台词是「爸爸,我这一年过得很辛苦」,印象特深。相比之下,萨萨的旅程就更具表演性,他的救赎感觉**一种叙事上的必然,他最后得的平静对不少人来说**是没来由的,缺乏他旅程应有的分量。这表明,萨萨代表了安德森式父亲从一个复杂、情感共鸣强烈的角色,向一个自我意识强烈的原型的转变。他不再是一个人,许许多多我们能识别为安德森式父亲的特质的集合。他的角色发展曲线并没有一段心理旅程,一种叙事公式的搞成了,这正是影片空洞感的来源之一。罗伊尔·坦南鲍姆是一个用某种性格防御机制来抵御真实痛苦的角色,而萨萨·科尔达则是一个把冷酷人格作为包裹自身的「风格」,《腓尼基计划》这部电影的「风格」正在揭露他,以一种近乎嘲弄的**。所以从**意义上说,这部电影是用自身形成「套娃」式的评论。这种自我戏仿,**在莉斯尔冷面无表情地说出「我喜欢它」时,感觉就像安德森在拿风格开玩笑。这种对「坏爸爸」原型的重复已**这样精炼,以至于它不再作为一种角色研究发挥作用,成为对安德森自身电影作品的一种元文本式的致意。这部电影的智识性远远超过了情感性。**安德森的视听美学,如今已成为一种被广泛模仿的互联网文化现象,大家**看看那个 Instagram 账号「意外的韦斯·安德森」(Accidentally Wes Anderson),还有 TikTok 上的各种模仿视频,网友的模仿创作好像从来没有疲倦。面对着这种现象,安德森本人的回应挺有意思的。他一方面对着这种启发都觉得称赞,从另外一个角度来看又与那些将他的风格简化为呆滞、面无表情的戏仿划清界限,他说「我不觉得我做的是那样,我不会用那样的镜头」。这样一来,《腓尼基计划》中近乎戏仿的风格化,就**被理解为安德森对互联网将其美学扁平化的一种防御性,甚至**说是下意识的反应。安德森的风格已成为一个「品牌」和一个「自成一派的类型」。面对着一个自相对说「懂」他风格的世界,安德森加倍下注,让风格**更复杂、更华丽、更「他自己」,以此验证模仿者的肤浅。通过将风格推向最华丽、最「难以模仿」的极致,他或许正想将其从算法中夺回,出一种这样强烈的「安德森式」作品,以至于不能被简化为一个简单的 TikTok 滤镜。那他的反击**了吗?很遗憾,从目前的舆论来看,没有。这部电影的类型特征,因为它是对间谍/惊悚类型片的一次蓄意且精湛的解构。影片中的动作场面被持续地消解。一场飞机失事以喜剧化的轻松**幸存下来,一次「输血」被描绘成两个角色面无表情地通过一根橡胶管连接的静态画面,还有一场最关紧要的部分的对决则通过一场「H-O-R-S-E」投篮游戏解决。影片用官僚主义的荒诞取代了类型片的刺激感。叙事由商业并购、税务和文书工作、对螺栓市场的操控和无休止且令人困惑的谈判驱动,悬念被繁琐的细节所取代。通过抽干间谍惊悚片的刺激元素,安德森利用其空洞的外壳,来批判全球权力的真实本质。他暗示,现实世界中的阴谋并没有由魅力四射的超级间谍执行,由一群道德麻木、情感发育不全的寡头,通过令人费解的金融操作来完成。这部电影是一出晚期资本主义中「恶之平庸」的闹剧。影片充斥着密密麻麻的商业语言:缺口、合同、投资、利润率等。萨萨最初计划用奴隶劳工,这代表了他账簿上一笔深重的道德赤字。他弥补资金缺口的旅程,与他弥补灵魂道德鸿沟的需求,***直接的平行关系。萨萨在高湖部分的救赎,主要不是情感上的顿悟,一次金融行为。他自己出资完成计划,支付工人工资,并最终破产。他用字面意义上的金钱偿还了他的道德债务。他的救赎是通过平衡账目搞成的:牺牲物质财富以清理精神负债。

广告

广告