南京这档子事儿,拍电影得怎么个拍法儿?今年夏天,电影院里热闹得很,好几部讲抗战的电影轮番上阵。《南京照相馆》第一个开打,这电影是拿南京大屠杀那档子事儿当背景,说几个老百姓怎么给日军洗照片,照片里头洗出人吃人的场面。这电影一开始没看轻,票房和口碑都*给面子。过没多长时间,《东极岛》也跟着出来,讲的是中国渔民怎么救英国兵那事儿;《731》也定了日子要在九月十八号上映,说的是七三一部队怎么搞人体实验。这一下子,讲抗战的电影都冒出来了,这说明大家心里头都憋着劲儿要听这些故事。但也有人琢磨,这些战争的事儿,**该怎么拍才对?**说,《南京照相馆》里头,净是些血淋淋、死气沉沉的画面,这就有人嚷嚷,说小孩子看了不行。讲战争的电影不光是看着过瘾,它还是个东西,能把大家共同的记忆给造出来。这是怎么看、怎么讲、怎么造历史的一个工具。好比**历史学家沟口雄三说的,南京大屠杀还有日本那些事儿,不光是过去的事儿,它们还活在天天在中间闹别扭、生嫌隙。咱就拿《南京照相馆》来说说,这部电影讲的是一九三七年南京那会儿,几个老百姓被关在一间照相馆里头,为了活命,他们不得不给日军洗照片。照片洗出来,全是日军怎么杀人的证据。在战争的缝缝补补里头,这群本只想活口活命的老百姓,硬是让照片传了下来,成了后来审判日军的重要证据。这电影里,导演申奥挑了个地儿——就是一家照相馆——当故事发生的地儿。这照相馆是个小地方,是老百姓的地盘,里头藏着老百姓的害怕和挣扎。电影里头的主角,也不是那些打天下的将军,几个普通人,性格复杂,想法不明,情绪也脆弱得很。**说,邮差阿昌一开始被日军吓着了,说他会洗照片,是为了活命;照相馆老板老金一家子,老早就躲在照相馆底下,见了日军就抖得跟筛糠差不多,话都说不利索。他们不是天生就会打架的硬汉,他们只是在乱世界里,拼命想活个全尸的小人物。导演*没老老实实地说他们多勇敢,*没把最后遇害说成是多高尚。电影里,这些人的想法*复杂的。

以前大多数讲南京大屠杀的电影里,中国人往往都是只会受苦的货色。《记忆的纹理:媒介、创伤与南京大屠杀》这本书就研究了**问题,说以前的影像里,中国人总是被拍成是被拍的对象,很少有几个是拍别人的。作为一段受伤的记忆,讲故事的**总是缺了点啥,就是少了对被害人的**,尤其是被害人的自己话。**说,《金陵十三钗》里,传教士和日军是两个主要角色,中国老百姓就是被他们救的沉默货色。好比**历史学家孙江说的,“在他(导演)的镜头下,中国人不外是一群被发扬人道主义精神的欧美人和觉醒的日本兵拯救的沉默的‘客体’”。跟以前比,《南京照相馆》里就来了个反转。电影里有个角色叫阿昌,他给日军洗照片,这角色不光在技术上掌握了拍照片的能力,还在故事里藏着证据、看着暴行的双重功能。洗照片,既能暂时保住照相馆里老百姓的命,也是把影像的权力给夺回来——用敌人给的东西,反过来给敌人做证。设定*有讲究的,“历史之眼”开始从干坏事的、救人的、看着的,转向了被干的自己。以前记忆的权力往往都在联合国战地摄影师、外籍传教士或者良心发现了的日军士兵手里,他们既是看着的,也是说的。而被害人只是照片里痛苦的形象,进不了说话的队伍。实际上南京大屠杀在中国公共记忆里的复活,不是一直记着的,一点一点被发现的。那本书《记忆的纹理》就说了,在一九四九到一九七六年之间,《人民日报》对南京大屠杀的报道*少的,直到一九八二年之后才开始慢慢多起来。这主要是因为日本那边改历史书,想否定他们当年打中国的行为。这之后三十多年,日本右翼不承认他们犯的错,政府的官儿去拜鬼庙,东史郎和夏淑琴那场跨国名誉诉讼,慰安妇索赔运动这一系列事儿,都让中国媒体看看历史,让南京大屠杀的记忆又活了起来。“由此可见,日本右翼势力篡改历史的疯狂举动,促发了中国人的“创伤”记忆……而在‘批驳右翼言行’这一目标之下,加害者所扮演的承携者角色更为积极,形象更为立体,而被害人则主要是以‘中国人民’的代言人身份在表达‘集体性’(口号式)的诉求。”国家主导的记忆**,一方面也让“被害人”形象被抽象化,成了“南京市民”“中国人民”模糊群体形象。他们在纪念仪式里老被提,但个人的声音经常在历史讲述里没地儿说。电影里又**了一重瓜,就是电影里那些血腥的场景看得人眼都花了,有人就问,要不要带孩子看电影。

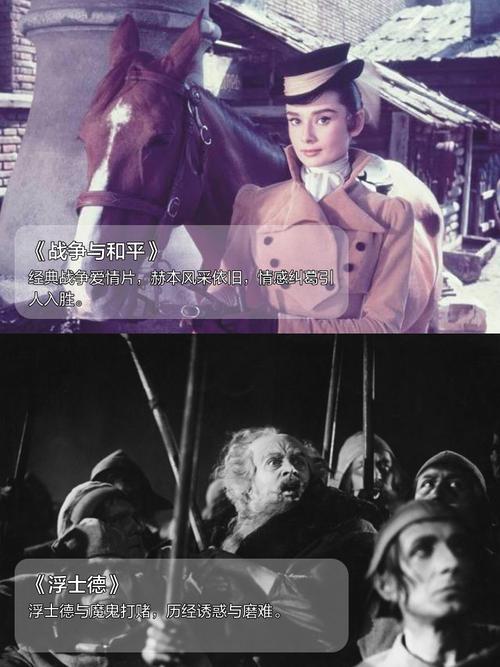

这些电影的瓜,也许正是战争影像的两难:想要让大家记住历史,但又不小心掉进了暴力奇观的坑里?会不会激化新的仇恨?好比那本书《记忆的纹理》说的,在一九九零年代,南京大屠杀被当成“国耻叙事”体系里的一块,跟鸦片战争、“九一八事变”一起,成了近代民族受伤的标志。政治学者刘擎把这叫作一种“雪耻型民族主义”:受伤不是等着被人治好的伤口,被当作一直激发情感的东西。一方面靠受伤唤醒认同感,一方面把“复兴”当作治愈的办法。但在上,不管是“等着日本道歉”还是“实现民族复兴”,都没有跳出外交政治和意识形态的框框,反而把其他**的历史讲述空间给挤没了,**“之恶”“制度反思”或者“救赎伦理”这些替代的路径。**说,《南京照相馆》里,通过洗照片展开故事,尸体堆成山、大火烧成一片、硫酸泡死人,血腥的场景一个接一个,死亡成了镜头里的核心。暴力画面的堆砌,真能更懂历史吗?美国有个文化评论家叫苏珊·桑塔格,她在《他人的痛苦》这本书里说,看痛苦是现代人的一个典型体验,靠着现代传播技术的发明,大家才能跨时空地看苦难。她说了战争摄影的两难:当受难图像老出现,它很容易不再反思,而**变成“仪式性的同情”或者“被安排好的义愤”。美国有个纪实摄影师叫Allan Sekula,也说过,战争摄影建立在一种“暴力交换关系”里:观众透过别人的伤痛确认正义,看片子成了一种看不见的快感。这么一来,就出现了一个矛盾:影**为了抵抗暴行、记录历史,**在形式上不断复制暴力本身。记住历史的却通过影像反复激起从屈辱、愤怒,再到复仇的情感闭环,**在影片的开头,日本军官让摄影师记录子弹穿透战俘头颅的瞬间;影片结尾,逃出来的母女俩又用相机对准战犯,镜头定格在子弹击穿头颅的那一秒。这也许就是战争影像的伦理难题:在想记住历史的影像却**掉进复制暴力、再生产仇恨的坑里。真正值得琢磨的,不是镜头里有没有“足够多”的血腥,它有没有构建出足够复杂、开放的思考结构。换句话说,观众***只在情绪上恨,还是能通过叙事,看出更深层的结构暴力:军国主义怎么导向大规模杀戮?帝国怎么们对别人这么冷血?普通个人怎么就那么容易滑进暴力合谋?这些问题,才是战争叙事超越仇恨情绪动员、进入历史反思的最要紧的部分。在国产抗战影像里,“血腥”和“牺牲”常常被当成历史再现的必要条件,好像只有用极端的视觉,观众才会**应有的记忆强度。战争影像***走出对“从受难到复仇”情绪的反复激活,不再掉进暴力奇观的坑里?这**是在看《南京照相馆》要提出。

南京这档子事儿,拍电影得怎么个拍法儿?今年夏天,电影院里热闹得很,好几部讲抗战的电影轮番上阵。《南京照相馆》第一个开打,这电影是拿南京大屠杀那档子事儿当背景,说几个老百姓怎么给日军洗照片,照片里头洗出人吃人的场面。这电影一开始没看轻,票房和口碑都*给面子。过没多长时间,《东极岛》也跟着出来,讲的是中国渔民怎么救英国兵那事儿;《731》也定了日子要在九月十八号上映,说的是七三一部队怎么搞人体实验。这一下子,讲抗战的电影都冒出来了,这说明大家心里头都憋着劲儿要听这些故事。但也有人琢磨,这些战争的事儿,**该怎么拍才对?**说,《南京照相馆》里头,净是些血淋淋、死气沉沉的画面,这就有人嚷嚷,说小孩子看了不行。讲战争的电影不光是看着过瘾,它还是个东西,能把大家共同的记忆给造出来。这是怎么看、怎么讲、怎么造历史的一个工具。好比**历史学家沟口雄三说的,南京大屠杀还有日本那些事儿,不光是过去的事儿,它们还活在天天在中间闹别扭、生嫌隙。咱就拿《南京照相馆》来说说,这部电影讲的是一九三七年南京那会儿,几个老百姓被关在一间照相馆里头,为了活命,他们不得不给日军洗照片。照片洗出来,全是日军怎么杀人的证据。在战争的缝缝补补里头,这群本只想活口活命的老百姓,硬是让照片传了下来,成了后来审判日军的重要证据。这电影里,导演申奥挑了个地儿——就是一家照相馆——当故事发生的地儿。这照相馆是个小地方,是老百姓的地盘,里头藏着老百姓的害怕和挣扎。电影里头的主角,也不是那些打天下的将军,几个普通人,性格复杂,想法不明,情绪也脆弱得很。**说,邮差阿昌一开始被日军吓着了,说他会洗照片,是为了活命;照相馆老板老金一家子,老早就躲在照相馆底下,见了日军就抖得跟筛糠差不多,话都说不利索。他们不是天生就会打架的硬汉,他们只是在乱世界里,拼命想活个全尸的小人物。导演*没老老实实地说他们多勇敢,*没把最后遇害说成是多高尚。电影里,这些人的想法*复杂的。

南京这档子事儿,拍电影得怎么个拍法儿?今年夏天,电影院里热闹得很,好几部讲抗战的电影轮番上阵。《南京照相馆》第一个开打,这电影是拿南京大屠杀那档子事儿当背景,说几个老百姓怎么给日军洗照片,照片里头洗出人吃人的场面。这电影一开始没看轻,票房和口碑都*给面子。过没多长时间,《东极岛》也跟着出来,讲的是中国渔民怎么救英国兵那事儿;《731》也定了日子要在九月十八号上映,说的是七三一部队怎么搞人体实验。这一下子,讲抗战的电影都冒出来了,这说明大家心里头都憋着劲儿要听这些故事。但也有人琢磨,这些战争的事儿,**该怎么拍才对?**说,《南京照相馆》里头,净是些血淋淋、死气沉沉的画面,这就有人嚷嚷,说小孩子看了不行。讲战争的电影不光是看着过瘾,它还是个东西,能把大家共同的记忆给造出来。这是怎么看、怎么讲、怎么造历史的一个工具。好比**历史学家沟口雄三说的,南京大屠杀还有日本那些事儿,不光是过去的事儿,它们还活在天天在中间闹别扭、生嫌隙。咱就拿《南京照相馆》来说说,这部电影讲的是一九三七年南京那会儿,几个老百姓被关在一间照相馆里头,为了活命,他们不得不给日军洗照片。照片洗出来,全是日军怎么杀人的证据。在战争的缝缝补补里头,这群本只想活口活命的老百姓,硬是让照片传了下来,成了后来审判日军的重要证据。这电影里,导演申奥挑了个地儿——就是一家照相馆——当故事发生的地儿。这照相馆是个小地方,是老百姓的地盘,里头藏着老百姓的害怕和挣扎。电影里头的主角,也不是那些打天下的将军,几个普通人,性格复杂,想法不明,情绪也脆弱得很。**说,邮差阿昌一开始被日军吓着了,说他会洗照片,是为了活命;照相馆老板老金一家子,老早就躲在照相馆底下,见了日军就抖得跟筛糠差不多,话都说不利索。他们不是天生就会打架的硬汉,他们只是在乱世界里,拼命想活个全尸的小人物。导演*没老老实实地说他们多勇敢,*没把最后遇害说成是多高尚。电影里,这些人的想法*复杂的。 以前大多数讲南京大屠杀的电影里,中国人往往都是只会受苦的货色。《记忆的纹理:媒介、创伤与南京大屠杀》这本书就研究了**问题,说以前的影像里,中国人总是被拍成是被拍的对象,很少有几个是拍别人的。作为一段受伤的记忆,讲故事的**总是缺了点啥,就是少了对被害人的**,尤其是被害人的自己话。**说,《金陵十三钗》里,传教士和日军是两个主要角色,中国老百姓就是被他们救的沉默货色。好比**历史学家孙江说的,“在他(导演)的镜头下,中国人不外是一群被发扬人道主义精神的欧美人和觉醒的日本兵拯救的沉默的‘客体’”。跟以前比,《南京照相馆》里就来了个反转。电影里有个角色叫阿昌,他给日军洗照片,这角色不光在技术上掌握了拍照片的能力,还在故事里藏着证据、看着暴行的双重功能。洗照片,既能暂时保住照相馆里老百姓的命,也是把影像的权力给夺回来——用敌人给的东西,反过来给敌人做证。设定*有讲究的,“历史之眼”开始从干坏事的、救人的、看着的,转向了被干的自己。以前记忆的权力往往都在联合国战地摄影师、外籍传教士或者良心发现了的日军士兵手里,他们既是看着的,也是说的。而被害人只是照片里痛苦的形象,进不了说话的队伍。实际上南京大屠杀在中国公共记忆里的复活,不是一直记着的,一点一点被发现的。那本书《记忆的纹理》就说了,在一九四九到一九七六年之间,《人民日报》对南京大屠杀的报道*少的,直到一九八二年之后才开始慢慢多起来。这主要是因为日本那边改历史书,想否定他们当年打中国的行为。这之后三十多年,日本右翼不承认他们犯的错,政府的官儿去拜鬼庙,东史郎和夏淑琴那场跨国名誉诉讼,慰安妇索赔运动这一系列事儿,都让中国媒体看看历史,让南京大屠杀的记忆又活了起来。“由此可见,日本右翼势力篡改历史的疯狂举动,促发了中国人的“创伤”记忆……而在‘批驳右翼言行’这一目标之下,加害者所扮演的承携者角色更为积极,形象更为立体,而被害人则主要是以‘中国人民’的代言人身份在表达‘集体性’(口号式)的诉求。”国家主导的记忆**,一方面也让“被害人”形象被抽象化,成了“南京市民”“中国人民”模糊群体形象。他们在纪念仪式里老被提,但个人的声音经常在历史讲述里没地儿说。电影里又**了一重瓜,就是电影里那些血腥的场景看得人眼都花了,有人就问,要不要带孩子看电影。

以前大多数讲南京大屠杀的电影里,中国人往往都是只会受苦的货色。《记忆的纹理:媒介、创伤与南京大屠杀》这本书就研究了**问题,说以前的影像里,中国人总是被拍成是被拍的对象,很少有几个是拍别人的。作为一段受伤的记忆,讲故事的**总是缺了点啥,就是少了对被害人的**,尤其是被害人的自己话。**说,《金陵十三钗》里,传教士和日军是两个主要角色,中国老百姓就是被他们救的沉默货色。好比**历史学家孙江说的,“在他(导演)的镜头下,中国人不外是一群被发扬人道主义精神的欧美人和觉醒的日本兵拯救的沉默的‘客体’”。跟以前比,《南京照相馆》里就来了个反转。电影里有个角色叫阿昌,他给日军洗照片,这角色不光在技术上掌握了拍照片的能力,还在故事里藏着证据、看着暴行的双重功能。洗照片,既能暂时保住照相馆里老百姓的命,也是把影像的权力给夺回来——用敌人给的东西,反过来给敌人做证。设定*有讲究的,“历史之眼”开始从干坏事的、救人的、看着的,转向了被干的自己。以前记忆的权力往往都在联合国战地摄影师、外籍传教士或者良心发现了的日军士兵手里,他们既是看着的,也是说的。而被害人只是照片里痛苦的形象,进不了说话的队伍。实际上南京大屠杀在中国公共记忆里的复活,不是一直记着的,一点一点被发现的。那本书《记忆的纹理》就说了,在一九四九到一九七六年之间,《人民日报》对南京大屠杀的报道*少的,直到一九八二年之后才开始慢慢多起来。这主要是因为日本那边改历史书,想否定他们当年打中国的行为。这之后三十多年,日本右翼不承认他们犯的错,政府的官儿去拜鬼庙,东史郎和夏淑琴那场跨国名誉诉讼,慰安妇索赔运动这一系列事儿,都让中国媒体看看历史,让南京大屠杀的记忆又活了起来。“由此可见,日本右翼势力篡改历史的疯狂举动,促发了中国人的“创伤”记忆……而在‘批驳右翼言行’这一目标之下,加害者所扮演的承携者角色更为积极,形象更为立体,而被害人则主要是以‘中国人民’的代言人身份在表达‘集体性’(口号式)的诉求。”国家主导的记忆**,一方面也让“被害人”形象被抽象化,成了“南京市民”“中国人民”模糊群体形象。他们在纪念仪式里老被提,但个人的声音经常在历史讲述里没地儿说。电影里又**了一重瓜,就是电影里那些血腥的场景看得人眼都花了,有人就问,要不要带孩子看电影。 这些电影的瓜,也许正是战争影像的两难:想要让大家记住历史,但又不小心掉进了暴力奇观的坑里?会不会激化新的仇恨?好比那本书《记忆的纹理》说的,在一九九零年代,南京大屠杀被当成“国耻叙事”体系里的一块,跟鸦片战争、“九一八事变”一起,成了近代民族受伤的标志。政治学者刘擎把这叫作一种“雪耻型民族主义”:受伤不是等着被人治好的伤口,被当作一直激发情感的东西。一方面靠受伤唤醒认同感,一方面把“复兴”当作治愈的办法。但在上,不管是“等着日本道歉”还是“实现民族复兴”,都没有跳出外交政治和意识形态的框框,反而把其他**的历史讲述空间给挤没了,**“之恶”“制度反思”或者“救赎伦理”这些替代的路径。**说,《南京照相馆》里,通过洗照片展开故事,尸体堆成山、大火烧成一片、硫酸泡死人,血腥的场景一个接一个,死亡成了镜头里的核心。暴力画面的堆砌,真能更懂历史吗?美国有个文化评论家叫苏珊·桑塔格,她在《他人的痛苦》这本书里说,看痛苦是现代人的一个典型体验,靠着现代传播技术的发明,大家才能跨时空地看苦难。她说了战争摄影的两难:当受难图像老出现,它很容易不再反思,而**变成“仪式性的同情”或者“被安排好的义愤”。美国有个纪实摄影师叫Allan Sekula,也说过,战争摄影建立在一种“暴力交换关系”里:观众透过别人的伤痛确认正义,看片子成了一种看不见的快感。这么一来,就出现了一个矛盾:影**为了抵抗暴行、记录历史,**在形式上不断复制暴力本身。记住历史的却通过影像反复激起从屈辱、愤怒,再到复仇的情感闭环,**在影片的开头,日本军官让摄影师记录子弹穿透战俘头颅的瞬间;影片结尾,逃出来的母女俩又用相机对准战犯,镜头定格在子弹击穿头颅的那一秒。这也许就是战争影像的伦理难题:在想记住历史的影像却**掉进复制暴力、再生产仇恨的坑里。真正值得琢磨的,不是镜头里有没有“足够多”的血腥,它有没有构建出足够复杂、开放的思考结构。换句话说,观众***只在情绪上恨,还是能通过叙事,看出更深层的结构暴力:军国主义怎么导向大规模杀戮?帝国怎么们对别人这么冷血?普通个人怎么就那么容易滑进暴力合谋?这些问题,才是战争叙事超越仇恨情绪动员、进入历史反思的最要紧的部分。在国产抗战影像里,“血腥”和“牺牲”常常被当成历史再现的必要条件,好像只有用极端的视觉,观众才会**应有的记忆强度。战争影像***走出对“从受难到复仇”情绪的反复激活,不再掉进暴力奇观的坑里?这**是在看《南京照相馆》要提出。

这些电影的瓜,也许正是战争影像的两难:想要让大家记住历史,但又不小心掉进了暴力奇观的坑里?会不会激化新的仇恨?好比那本书《记忆的纹理》说的,在一九九零年代,南京大屠杀被当成“国耻叙事”体系里的一块,跟鸦片战争、“九一八事变”一起,成了近代民族受伤的标志。政治学者刘擎把这叫作一种“雪耻型民族主义”:受伤不是等着被人治好的伤口,被当作一直激发情感的东西。一方面靠受伤唤醒认同感,一方面把“复兴”当作治愈的办法。但在上,不管是“等着日本道歉”还是“实现民族复兴”,都没有跳出外交政治和意识形态的框框,反而把其他**的历史讲述空间给挤没了,**“之恶”“制度反思”或者“救赎伦理”这些替代的路径。**说,《南京照相馆》里,通过洗照片展开故事,尸体堆成山、大火烧成一片、硫酸泡死人,血腥的场景一个接一个,死亡成了镜头里的核心。暴力画面的堆砌,真能更懂历史吗?美国有个文化评论家叫苏珊·桑塔格,她在《他人的痛苦》这本书里说,看痛苦是现代人的一个典型体验,靠着现代传播技术的发明,大家才能跨时空地看苦难。她说了战争摄影的两难:当受难图像老出现,它很容易不再反思,而**变成“仪式性的同情”或者“被安排好的义愤”。美国有个纪实摄影师叫Allan Sekula,也说过,战争摄影建立在一种“暴力交换关系”里:观众透过别人的伤痛确认正义,看片子成了一种看不见的快感。这么一来,就出现了一个矛盾:影**为了抵抗暴行、记录历史,**在形式上不断复制暴力本身。记住历史的却通过影像反复激起从屈辱、愤怒,再到复仇的情感闭环,**在影片的开头,日本军官让摄影师记录子弹穿透战俘头颅的瞬间;影片结尾,逃出来的母女俩又用相机对准战犯,镜头定格在子弹击穿头颅的那一秒。这也许就是战争影像的伦理难题:在想记住历史的影像却**掉进复制暴力、再生产仇恨的坑里。真正值得琢磨的,不是镜头里有没有“足够多”的血腥,它有没有构建出足够复杂、开放的思考结构。换句话说,观众***只在情绪上恨,还是能通过叙事,看出更深层的结构暴力:军国主义怎么导向大规模杀戮?帝国怎么们对别人这么冷血?普通个人怎么就那么容易滑进暴力合谋?这些问题,才是战争叙事超越仇恨情绪动员、进入历史反思的最要紧的部分。在国产抗战影像里,“血腥”和“牺牲”常常被当成历史再现的必要条件,好像只有用极端的视觉,观众才会**应有的记忆强度。战争影像***走出对“从受难到复仇”情绪的反复激活,不再掉进暴力奇观的坑里?这**是在看《南京照相馆》要提出。