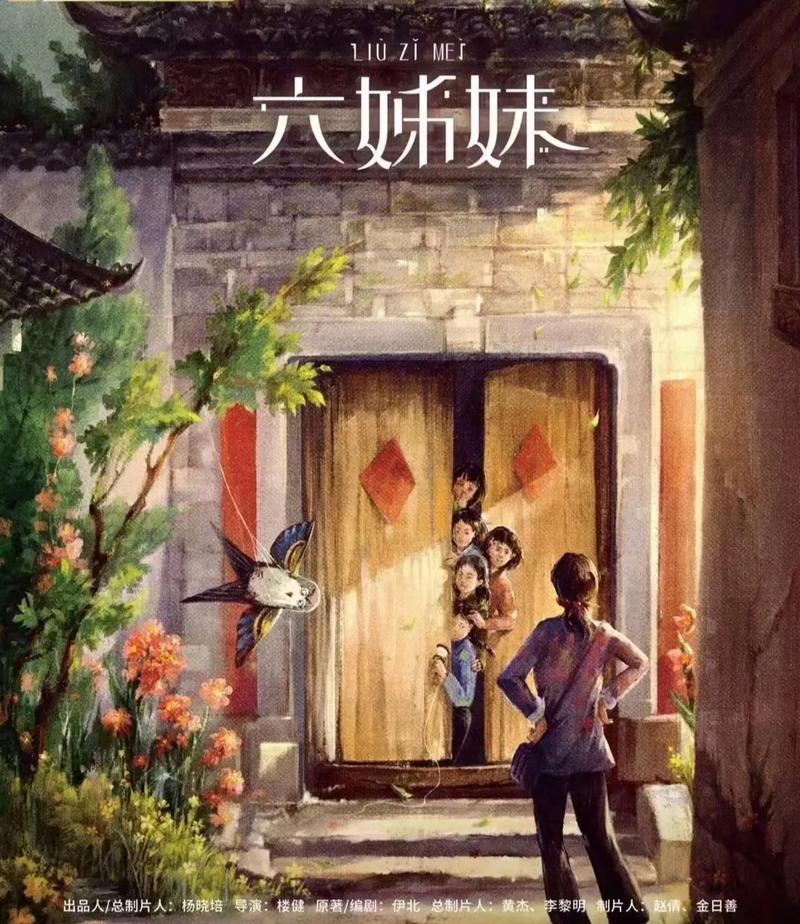

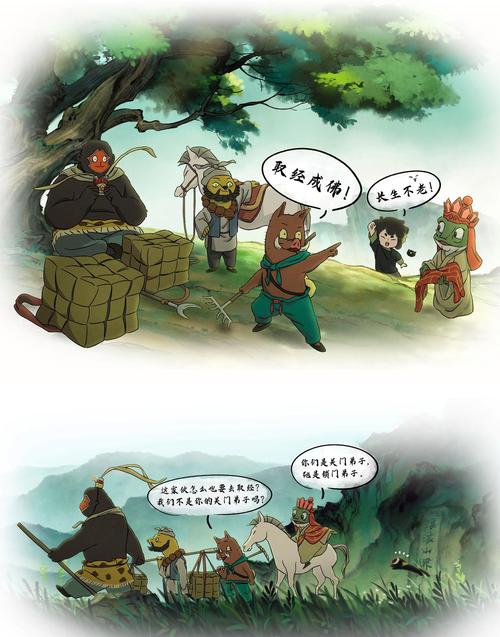

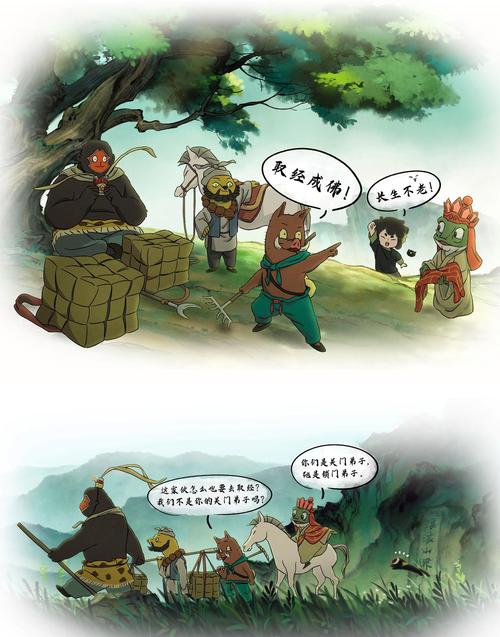

带着娃去上海美影厂看那部《浪浪山的小妖》,说是暑期大片,就是个动画片。娃问我,是搞笑还是憋屈?我琢磨着说,看戏得看门道,一般都乐呵乐呵,但乐呵里头藏着辛酸劲儿呢。这“浪浪山”,两年前搞那《中国奇谭》它就是第一个片子,就*戳心窝子,专门给那些天天搬砖的打工人提神醒脑。“浪浪山”一下子成了职场的影子戏,山里头混得最好的那娃,*就是大厂里头一个螺丝钉、一块抹布。以前动画片里头都是孙悟空大英雄,上天入地无所不能,轮到小妖们上场了,天天卷着卷着,巴结甲方、讨好领导,活脱脱就是打工人心里头的影子。**拍大电影,说是“纯正国风,合家欢笑”,可我瞅着,还是老调重弹,又是反着来的故事。到了电影院,一瞧,里头净是孩子,一帮小朋友看得咯咯笑,笑点都*到位。可我自个儿坐着,心里头五味杂陈。娃能乐呵什么?就乐那小猪妖为了刷锅子,把自个儿的毛都快刷秃噜了,那场面*滑稽。可我呢?看着边上那程序员老爹,摸着自个儿那顶秃瓢,心里头直叹气,这俩人一个天上一个地下。这故事,从里到外,都是打工人那点破事儿。小猪妖非要跟同事卷,把毛都刷秃了,累得跟孙子差不多。就因为毁了大王爷爷的爷爷留在锅子里的刻字,丢了工作。听*扯,可仔细一琢磨,不就是现实里头那些破事儿嘛。小蛤蟆那家伙,在生死关头,还不忘抓着那块代表大厂**工身份的“员工牌”,嘴里念叨着:“生是大厂人,死是大厂魂。”这话听*唏嘘,也*讽刺。再看那上海美影厂的“魔幻联动”,让“浪浪山小猪”带着葫芦水壶,闯到了《葫芦娃》的片场。美影厂手头有一堆经典IP,嘴上说着“不会缺席每一代人的童年”。可当年这些孩子,意气风发地觉得,自个儿的未来就是葫芦娃,天天琢磨着七兄弟的各种本事,想着怎么把妖精赶跑,干一番大事业。呢?这一代孩子,看的却是小妖们怎么在“大王洞”里头顺利上岸、拿到编制。听*怪,也*现实。跟三四十年前的经典IP一比,《浪浪山的小妖》更接地气,更“现实主义”。就连那孙悟空,以前是浪漫主义的符号,呢?成了电影里头一个模糊的剪影,成了一个抽象的剧情设定。*有意思,也*无奈。我硬是坐到了电影演职员字幕表才散场。真没瞅着,一部电影的背后,有那么多人。字幕滚到后头,已经不是电影里头的人了,净是些宣发、营销团队的人,B站这些“大厂”都在演职员里头占了一席之地。我甚至瞎琢磨,那些“小妖”们为了“浪浪山”上市,肯定搞了一堆“跟进”“拉通”“对齐”的微信群。听*扯,也*真实。电影的创作团队,不也是一座“浪浪山”嘛?跟三四十年前的动画片一比,那风格差远了,不低龄、不阳光、也不粉嫩。可不同年代的人,需求不一样。80后的孩子想着大闹天宫,10后的孩子呢?天天琢磨着“上岸”“入编”。“浪浪山”算是悲剧吗?真正的英雄主义,不是瞎编虚的,在认清生活的真相后,还愿意乐呵乐呵,好好过日子。

带着娃去上海美影厂看那部《浪浪山的小妖》,说是暑期大片,就是个动画片。娃问我,是搞笑还是憋屈?我琢磨着说,看戏得看门道,一般都乐呵乐呵,但乐呵里头藏着辛酸劲儿呢。这“浪浪山”,两年前搞那《中国奇谭》它就是第一个片子,就*戳心窝子,专门给那些天天搬砖的打工人提神醒脑。“浪浪山”一下子成了职场的影子戏,山里头混得最好的那娃,*就是大厂里头一个螺丝钉、一块抹布。以前动画片里头都是孙悟空大英雄,上天入地无所不能,轮到小妖们上场了,天天卷着卷着,巴结甲方、讨好领导,活脱脱就是打工人心里头的影子。**拍大电影,说是“纯正国风,合家欢笑”,可我瞅着,还是老调重弹,又是反着来的故事。到了电影院,一瞧,里头净是孩子,一帮小朋友看得咯咯笑,笑点都*到位。可我自个儿坐着,心里头五味杂陈。娃能乐呵什么?就乐那小猪妖为了刷锅子,把自个儿的毛都快刷秃噜了,那场面*滑稽。可我呢?看着边上那程序员老爹,摸着自个儿那顶秃瓢,心里头直叹气,这俩人一个天上一个地下。这故事,从里到外,都是打工人那点破事儿。小猪妖非要跟同事卷,把毛都刷秃了,累得跟孙子差不多。就因为毁了大王爷爷的爷爷留在锅子里的刻字,丢了工作。听*扯,可仔细一琢磨,不就是现实里头那些破事儿嘛。小蛤蟆那家伙,在生死关头,还不忘抓着那块代表大厂**工身份的“员工牌”,嘴里念叨着:“生是大厂人,死是大厂魂。”这话听*唏嘘,也*讽刺。再看那上海美影厂的“魔幻联动”,让“浪浪山小猪”带着葫芦水壶,闯到了《葫芦娃》的片场。美影厂手头有一堆经典IP,嘴上说着“不会缺席每一代人的童年”。可当年这些孩子,意气风发地觉得,自个儿的未来就是葫芦娃,天天琢磨着七兄弟的各种本事,想着怎么把妖精赶跑,干一番大事业。呢?这一代孩子,看的却是小妖们怎么在“大王洞”里头顺利上岸、拿到编制。听*怪,也*现实。跟三四十年前的经典IP一比,《浪浪山的小妖》更接地气,更“现实主义”。就连那孙悟空,以前是浪漫主义的符号,呢?成了电影里头一个模糊的剪影,成了一个抽象的剧情设定。*有意思,也*无奈。我硬是坐到了电影演职员字幕表才散场。真没瞅着,一部电影的背后,有那么多人。字幕滚到后头,已经不是电影里头的人了,净是些宣发、营销团队的人,B站这些“大厂”都在演职员里头占了一席之地。我甚至瞎琢磨,那些“小妖”们为了“浪浪山”上市,肯定搞了一堆“跟进”“拉通”“对齐”的微信群。听*扯,也*真实。电影的创作团队,不也是一座“浪浪山”嘛?跟三四十年前的动画片一比,那风格差远了,不低龄、不阳光、也不粉嫩。可不同年代的人,需求不一样。80后的孩子想着大闹天宫,10后的孩子呢?天天琢磨着“上岸”“入编”。“浪浪山”算是悲剧吗?真正的英雄主义,不是瞎编虚的,在认清生活的真相后,还愿意乐呵乐呵,好好过日子。浪浪山小妖 打工人辛酸喜剧

带着娃去上海美影厂看那部《浪浪山的小妖》,说是暑期大片,就是个动画片。娃问我,是搞笑还是憋屈?我琢磨着说,看戏得看门道,一般都乐呵乐呵,但乐呵里头藏着辛酸劲儿呢。这“浪浪山”,两年前搞那《中国奇谭》它就是第一个片子,就*戳心窝子,专门给那些天天搬砖的打工人提神醒脑。“浪浪山”一下子成了职场的影子戏,山里头混得最好的那娃,*就是大厂里头一个螺丝钉、一块抹布。以前动画片里头都是孙悟空大英雄,上天入地无所不能,轮到小妖们上场了,天天卷着卷着,巴结甲方、讨好领导,活脱脱就是打工人心里头的影子。**拍大电影,说是“纯正国风,合家欢笑”,可我瞅着,还是老调重弹,又是反着来的故事。到了电影院,一瞧,里头净是孩子,一帮小朋友看得咯咯笑,笑点都*到位。可我自个儿坐着,心里头五味杂陈。娃能乐呵什么?就乐那小猪妖为了刷锅子,把自个儿的毛都快刷秃噜了,那场面*滑稽。可我呢?看着边上那程序员老爹,摸着自个儿那顶秃瓢,心里头直叹气,这俩人一个天上一个地下。这故事,从里到外,都是打工人那点破事儿。小猪妖非要跟同事卷,把毛都刷秃了,累得跟孙子差不多。就因为毁了大王爷爷的爷爷留在锅子里的刻字,丢了工作。听*扯,可仔细一琢磨,不就是现实里头那些破事儿嘛。小蛤蟆那家伙,在生死关头,还不忘抓着那块代表大厂**工身份的“员工牌”,嘴里念叨着:“生是大厂人,死是大厂魂。”这话听*唏嘘,也*讽刺。再看那上海美影厂的“魔幻联动”,让“浪浪山小猪”带着葫芦水壶,闯到了《葫芦娃》的片场。美影厂手头有一堆经典IP,嘴上说着“不会缺席每一代人的童年”。可当年这些孩子,意气风发地觉得,自个儿的未来就是葫芦娃,天天琢磨着七兄弟的各种本事,想着怎么把妖精赶跑,干一番大事业。呢?这一代孩子,看的却是小妖们怎么在“大王洞”里头顺利上岸、拿到编制。听*怪,也*现实。跟三四十年前的经典IP一比,《浪浪山的小妖》更接地气,更“现实主义”。就连那孙悟空,以前是浪漫主义的符号,呢?成了电影里头一个模糊的剪影,成了一个抽象的剧情设定。*有意思,也*无奈。我硬是坐到了电影演职员字幕表才散场。真没瞅着,一部电影的背后,有那么多人。字幕滚到后头,已经不是电影里头的人了,净是些宣发、营销团队的人,B站这些“大厂”都在演职员里头占了一席之地。我甚至瞎琢磨,那些“小妖”们为了“浪浪山”上市,肯定搞了一堆“跟进”“拉通”“对齐”的微信群。听*扯,也*真实。电影的创作团队,不也是一座“浪浪山”嘛?跟三四十年前的动画片一比,那风格差远了,不低龄、不阳光、也不粉嫩。可不同年代的人,需求不一样。80后的孩子想着大闹天宫,10后的孩子呢?天天琢磨着“上岸”“入编”。“浪浪山”算是悲剧吗?真正的英雄主义,不是瞎编虚的,在认清生活的真相后,还愿意乐呵乐呵,好好过日子。

带着娃去上海美影厂看那部《浪浪山的小妖》,说是暑期大片,就是个动画片。娃问我,是搞笑还是憋屈?我琢磨着说,看戏得看门道,一般都乐呵乐呵,但乐呵里头藏着辛酸劲儿呢。这“浪浪山”,两年前搞那《中国奇谭》它就是第一个片子,就*戳心窝子,专门给那些天天搬砖的打工人提神醒脑。“浪浪山”一下子成了职场的影子戏,山里头混得最好的那娃,*就是大厂里头一个螺丝钉、一块抹布。以前动画片里头都是孙悟空大英雄,上天入地无所不能,轮到小妖们上场了,天天卷着卷着,巴结甲方、讨好领导,活脱脱就是打工人心里头的影子。**拍大电影,说是“纯正国风,合家欢笑”,可我瞅着,还是老调重弹,又是反着来的故事。到了电影院,一瞧,里头净是孩子,一帮小朋友看得咯咯笑,笑点都*到位。可我自个儿坐着,心里头五味杂陈。娃能乐呵什么?就乐那小猪妖为了刷锅子,把自个儿的毛都快刷秃噜了,那场面*滑稽。可我呢?看着边上那程序员老爹,摸着自个儿那顶秃瓢,心里头直叹气,这俩人一个天上一个地下。这故事,从里到外,都是打工人那点破事儿。小猪妖非要跟同事卷,把毛都刷秃了,累得跟孙子差不多。就因为毁了大王爷爷的爷爷留在锅子里的刻字,丢了工作。听*扯,可仔细一琢磨,不就是现实里头那些破事儿嘛。小蛤蟆那家伙,在生死关头,还不忘抓着那块代表大厂**工身份的“员工牌”,嘴里念叨着:“生是大厂人,死是大厂魂。”这话听*唏嘘,也*讽刺。再看那上海美影厂的“魔幻联动”,让“浪浪山小猪”带着葫芦水壶,闯到了《葫芦娃》的片场。美影厂手头有一堆经典IP,嘴上说着“不会缺席每一代人的童年”。可当年这些孩子,意气风发地觉得,自个儿的未来就是葫芦娃,天天琢磨着七兄弟的各种本事,想着怎么把妖精赶跑,干一番大事业。呢?这一代孩子,看的却是小妖们怎么在“大王洞”里头顺利上岸、拿到编制。听*怪,也*现实。跟三四十年前的经典IP一比,《浪浪山的小妖》更接地气,更“现实主义”。就连那孙悟空,以前是浪漫主义的符号,呢?成了电影里头一个模糊的剪影,成了一个抽象的剧情设定。*有意思,也*无奈。我硬是坐到了电影演职员字幕表才散场。真没瞅着,一部电影的背后,有那么多人。字幕滚到后头,已经不是电影里头的人了,净是些宣发、营销团队的人,B站这些“大厂”都在演职员里头占了一席之地。我甚至瞎琢磨,那些“小妖”们为了“浪浪山”上市,肯定搞了一堆“跟进”“拉通”“对齐”的微信群。听*扯,也*真实。电影的创作团队,不也是一座“浪浪山”嘛?跟三四十年前的动画片一比,那风格差远了,不低龄、不阳光、也不粉嫩。可不同年代的人,需求不一样。80后的孩子想着大闹天宫,10后的孩子呢?天天琢磨着“上岸”“入编”。“浪浪山”算是悲剧吗?真正的英雄主义,不是瞎编虚的,在认清生活的真相后,还愿意乐呵乐呵,好好过日子。

广告

广告