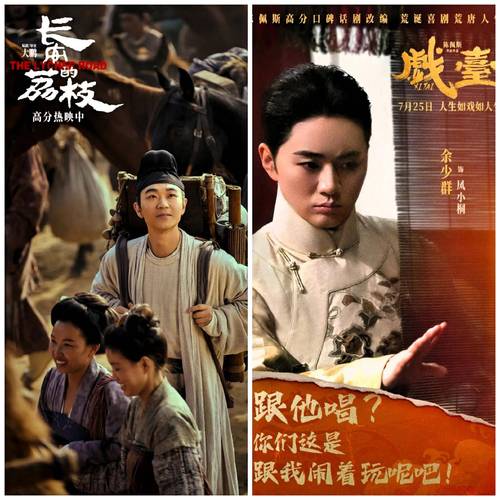

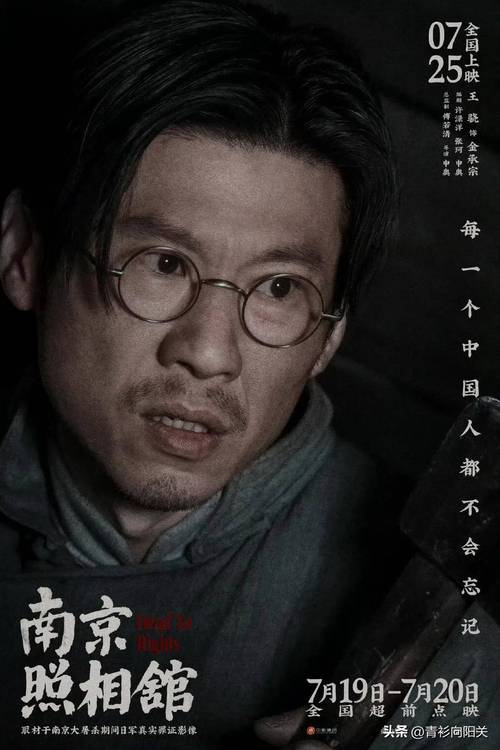

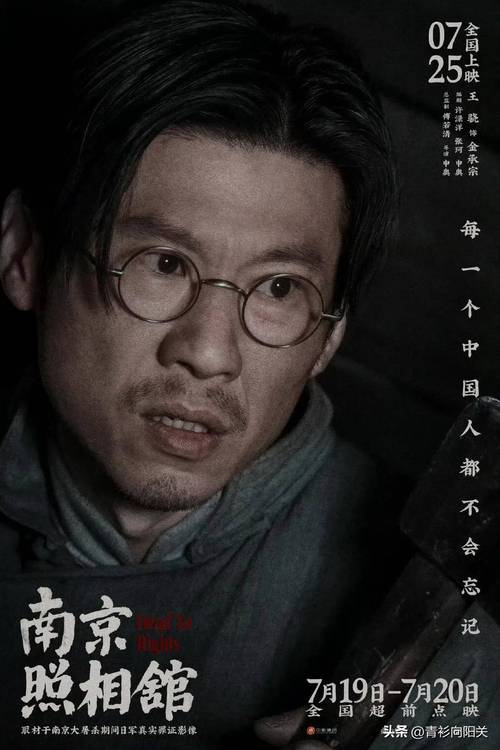

七月份的南京热得能把人烤化了,可新街口电影院门口排队的人,比马路上晒蔫的狗还多。排了两个钟头的队伍,检票员嗓子都快喊劈了,嘴里念叨着:“下一波《南京照相馆》的赶紧走啊!”散场那走廊,有祖孙三代勾肩搭背的,有学生模样的叽叽喳喳说笑的,还有拄着拐杖的老兵,一个个走得悄没声儿,眼睛都盯着墙上那张海报。海报上,一个1937年的学徒,手抖得跟筛糠差不多,攥着一沓黑乎乎的照片。谁*没想到,这电影花了1个多亿拍出来的,居然成了整个夏天最抢手的东西。七月初整个电影圈都凉了。票房跟过山车差不多,从三月加到六月,总共才卖了个20多个亿,比冻僵的河面还冷。业内人士坐在办公室里抽闷烟,心里都骂娘了,说今年夏天**就破不了10个亿大关。本来指望的《酱园弄》没扑腾起来,《恶意》和《无名之辈2》*没啥动静。《长安的荔枝》观众说好,可票房就是没起来。眼瞅着夏天要过完了,电影圈就要变菜市场了。

《南京照相馆》一上映,水就活了。7月25号头一天,电影院老板们都蒙了,排片率才12%,卖了个6000万。这点钱都不够塞牙缝的。可从第三天起,排片率好比坐火箭差不多,一下子飙到了35.9%,一天能卖的钱,占了整个电影市场的大头。这电影好比吃了兴奋剂,五天就卖了5个亿,八天冲过10个亿,十天卖了15个亿,十一天卖了16个亿,十四天就突破了18个多亿。更邪门的是,连续15天每天都能卖过亿,一下子把整个夏天的票房给带起来了,总票房超过了76亿,有时候一天还能卖4个多亿。本来都快冻僵的市场,一下子就热起来了。这电影的票房来路也怪,一般电影都盯着大城市里的小年轻,这电影倒好,三四线城市的观众给它掏了41%的钱,比别家电影都多。南京,直接把票房排名往前挪了两个位子。你到南京的电影院看看,一家老小看第二遍、第三遍的比比皆是。看电影的人里,有老有少,占了将近七成,彻底破除了“夏天看电影都是小屁孩”的规矩。重庆有个电影院,门口还挂了块红布条,上头写着“党建包场”,不知道是干啥的。南京那边,一家人祖孙三代一起看电影的票,在朋友圈里刷屏。有个县城的电影院老板,亲眼看见家长带孩子看了三遍,回去就把历史书翻得哗哗响,说:“书里就两句,成了电影里这血淋淋的画面,我娃回家就把历史书当宝贝了。”

这电影是根据真事拍的。1937年南京沦陷有个15岁的学徒,洗照片发现了好多张日本人干坏事的照片。他冒着生命危险,印了16张,装订成册,封面用血画了个“耻”字。这本子后来被同学发现了,成了后来审判日本战犯的铁证。这电影一出来,网上吵翻天了。放第五天豆瓣上突然冒出来一堆差评,分直接从8.6掉到7分下面的。导演申奥的豆瓣页面,被一堆假的照片给刷满了。电影官微发的照片,被人改得乱七八糟。监控公司一看,发现那些差评,大部分都是外国的IP号。日本驻上海那帮家伙还跳出来骂,说这电影“煽动仇恨”。好几家日本公司在网上放话,说要是票房过了10个亿,他们立马撤资,让中国变回没落的样子。北京有个叫“鸦王说”的博主,说宁可花一万块看别的东西,也不看还扯什么日本给中国修了多少机场医院,我们倒好光记仇。网上吵得不可开交。可吵归吵,大家还是愿意掏钱去看。猫眼和淘票票上,这电影都是9.7分。好多场电影散场后,观众都站着默哀,一直等到片尾。有个南京的老头儿,看完电影,腿都软了,说:“当年秦淮河的水都红了三天,这电影拍得也太轻描淡写了!”南京的纪念馆,参观的人比平时多了两倍,年轻人占了六成以上。南京档案馆查资料的人,从一天十来个,一下子变了一千多个,大家都想看看当年的日子。这电影能火,不是没原因的。电影圈,都是流量明星和特效大片,观众早就看腻了。大家想看的是有中国味儿,能让自己心里咯噔一下的东西。电影里,1937年的南京和的南京互相穿插,最后那幕,炮火停了,外面是繁华的街景,一下子就把“记住历史,努力干”给说透了。以前都说历史题材的电影不好卖,这电影在三四线城市火得不行,就***还是想了解真实的历史。有九岁的孩子,看完电影,把珍藏的日本动画片给撕了。一家人在中华门城墙下唱歌,唱的是“城门城门几丈高”,那场景,比电影还感人。88年前的照片,就这么在年轻人心里亮起来了。晚上出来新街口那边霓虹灯都亮了。一群中学生围着海报合影,闪光灯一闪,跟电影里显影的照片红光差不多。88年前,那些学生冒着生命危险保存的照片,最后成了让日本人下不来台的证据。00后把电影里的画面跟历史书放一块儿,写上“你们没拍到的繁华,我们拍给你们看”,这本身就是最好的验证。资本想找好电影,**发现,真正能留得住人的,还是那些能心里流血的故事。历史从来就没走远,就等着有人把它洗出来。

七月份的南京热得能把人烤化了,可新街口电影院门口排队的人,比马路上晒蔫的狗还多。排了两个钟头的队伍,检票员嗓子都快喊劈了,嘴里念叨着:“下一波《南京照相馆》的赶紧走啊!”散场那走廊,有祖孙三代勾肩搭背的,有学生模样的叽叽喳喳说笑的,还有拄着拐杖的老兵,一个个走得悄没声儿,眼睛都盯着墙上那张海报。海报上,一个1937年的学徒,手抖得跟筛糠差不多,攥着一沓黑乎乎的照片。谁*没想到,这电影花了1个多亿拍出来的,居然成了整个夏天最抢手的东西。七月初整个电影圈都凉了。票房跟过山车差不多,从三月加到六月,总共才卖了个20多个亿,比冻僵的河面还冷。业内人士坐在办公室里抽闷烟,心里都骂娘了,说今年夏天**就破不了10个亿大关。本来指望的《酱园弄》没扑腾起来,《恶意》和《无名之辈2》*没啥动静。《长安的荔枝》观众说好,可票房就是没起来。眼瞅着夏天要过完了,电影圈就要变菜市场了。

七月份的南京热得能把人烤化了,可新街口电影院门口排队的人,比马路上晒蔫的狗还多。排了两个钟头的队伍,检票员嗓子都快喊劈了,嘴里念叨着:“下一波《南京照相馆》的赶紧走啊!”散场那走廊,有祖孙三代勾肩搭背的,有学生模样的叽叽喳喳说笑的,还有拄着拐杖的老兵,一个个走得悄没声儿,眼睛都盯着墙上那张海报。海报上,一个1937年的学徒,手抖得跟筛糠差不多,攥着一沓黑乎乎的照片。谁*没想到,这电影花了1个多亿拍出来的,居然成了整个夏天最抢手的东西。七月初整个电影圈都凉了。票房跟过山车差不多,从三月加到六月,总共才卖了个20多个亿,比冻僵的河面还冷。业内人士坐在办公室里抽闷烟,心里都骂娘了,说今年夏天**就破不了10个亿大关。本来指望的《酱园弄》没扑腾起来,《恶意》和《无名之辈2》*没啥动静。《长安的荔枝》观众说好,可票房就是没起来。眼瞅着夏天要过完了,电影圈就要变菜市场了。 《南京照相馆》一上映,水就活了。7月25号头一天,电影院老板们都蒙了,排片率才12%,卖了个6000万。这点钱都不够塞牙缝的。可从第三天起,排片率好比坐火箭差不多,一下子飙到了35.9%,一天能卖的钱,占了整个电影市场的大头。这电影好比吃了兴奋剂,五天就卖了5个亿,八天冲过10个亿,十天卖了15个亿,十一天卖了16个亿,十四天就突破了18个多亿。更邪门的是,连续15天每天都能卖过亿,一下子把整个夏天的票房给带起来了,总票房超过了76亿,有时候一天还能卖4个多亿。本来都快冻僵的市场,一下子就热起来了。这电影的票房来路也怪,一般电影都盯着大城市里的小年轻,这电影倒好,三四线城市的观众给它掏了41%的钱,比别家电影都多。南京,直接把票房排名往前挪了两个位子。你到南京的电影院看看,一家老小看第二遍、第三遍的比比皆是。看电影的人里,有老有少,占了将近七成,彻底破除了“夏天看电影都是小屁孩”的规矩。重庆有个电影院,门口还挂了块红布条,上头写着“党建包场”,不知道是干啥的。南京那边,一家人祖孙三代一起看电影的票,在朋友圈里刷屏。有个县城的电影院老板,亲眼看见家长带孩子看了三遍,回去就把历史书翻得哗哗响,说:“书里就两句,成了电影里这血淋淋的画面,我娃回家就把历史书当宝贝了。”

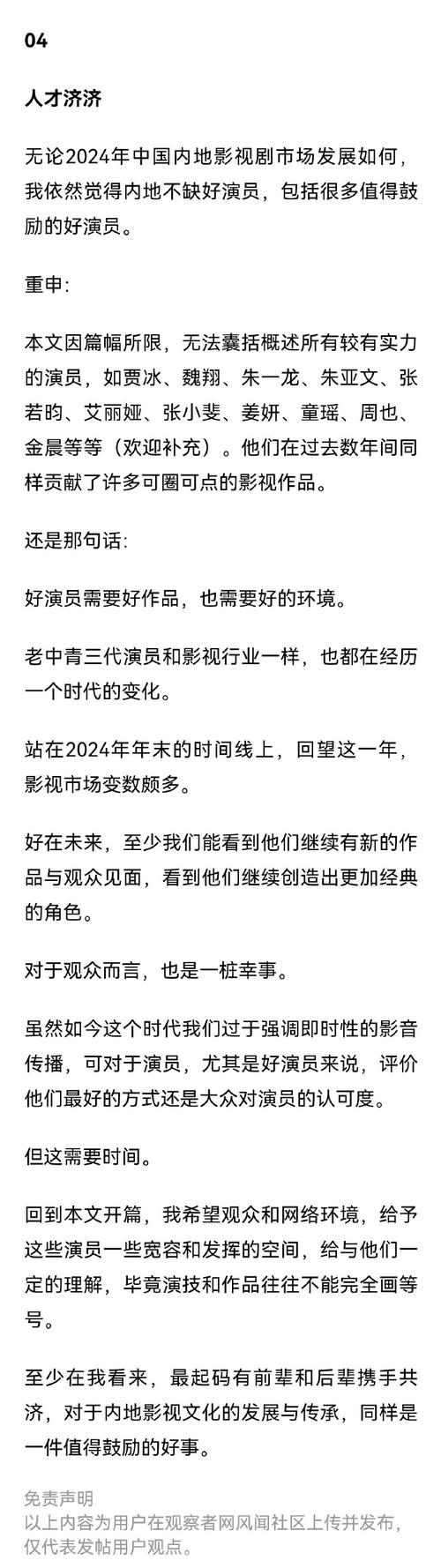

《南京照相馆》一上映,水就活了。7月25号头一天,电影院老板们都蒙了,排片率才12%,卖了个6000万。这点钱都不够塞牙缝的。可从第三天起,排片率好比坐火箭差不多,一下子飙到了35.9%,一天能卖的钱,占了整个电影市场的大头。这电影好比吃了兴奋剂,五天就卖了5个亿,八天冲过10个亿,十天卖了15个亿,十一天卖了16个亿,十四天就突破了18个多亿。更邪门的是,连续15天每天都能卖过亿,一下子把整个夏天的票房给带起来了,总票房超过了76亿,有时候一天还能卖4个多亿。本来都快冻僵的市场,一下子就热起来了。这电影的票房来路也怪,一般电影都盯着大城市里的小年轻,这电影倒好,三四线城市的观众给它掏了41%的钱,比别家电影都多。南京,直接把票房排名往前挪了两个位子。你到南京的电影院看看,一家老小看第二遍、第三遍的比比皆是。看电影的人里,有老有少,占了将近七成,彻底破除了“夏天看电影都是小屁孩”的规矩。重庆有个电影院,门口还挂了块红布条,上头写着“党建包场”,不知道是干啥的。南京那边,一家人祖孙三代一起看电影的票,在朋友圈里刷屏。有个县城的电影院老板,亲眼看见家长带孩子看了三遍,回去就把历史书翻得哗哗响,说:“书里就两句,成了电影里这血淋淋的画面,我娃回家就把历史书当宝贝了。” 这电影是根据真事拍的。1937年南京沦陷有个15岁的学徒,洗照片发现了好多张日本人干坏事的照片。他冒着生命危险,印了16张,装订成册,封面用血画了个“耻”字。这本子后来被同学发现了,成了后来审判日本战犯的铁证。这电影一出来,网上吵翻天了。放第五天豆瓣上突然冒出来一堆差评,分直接从8.6掉到7分下面的。导演申奥的豆瓣页面,被一堆假的照片给刷满了。电影官微发的照片,被人改得乱七八糟。监控公司一看,发现那些差评,大部分都是外国的IP号。日本驻上海那帮家伙还跳出来骂,说这电影“煽动仇恨”。好几家日本公司在网上放话,说要是票房过了10个亿,他们立马撤资,让中国变回没落的样子。北京有个叫“鸦王说”的博主,说宁可花一万块看别的东西,也不看还扯什么日本给中国修了多少机场医院,我们倒好光记仇。网上吵得不可开交。可吵归吵,大家还是愿意掏钱去看。猫眼和淘票票上,这电影都是9.7分。好多场电影散场后,观众都站着默哀,一直等到片尾。有个南京的老头儿,看完电影,腿都软了,说:“当年秦淮河的水都红了三天,这电影拍得也太轻描淡写了!”南京的纪念馆,参观的人比平时多了两倍,年轻人占了六成以上。南京档案馆查资料的人,从一天十来个,一下子变了一千多个,大家都想看看当年的日子。这电影能火,不是没原因的。电影圈,都是流量明星和特效大片,观众早就看腻了。大家想看的是有中国味儿,能让自己心里咯噔一下的东西。电影里,1937年的南京和的南京互相穿插,最后那幕,炮火停了,外面是繁华的街景,一下子就把“记住历史,努力干”给说透了。以前都说历史题材的电影不好卖,这电影在三四线城市火得不行,就***还是想了解真实的历史。有九岁的孩子,看完电影,把珍藏的日本动画片给撕了。一家人在中华门城墙下唱歌,唱的是“城门城门几丈高”,那场景,比电影还感人。88年前的照片,就这么在年轻人心里亮起来了。晚上出来新街口那边霓虹灯都亮了。一群中学生围着海报合影,闪光灯一闪,跟电影里显影的照片红光差不多。88年前,那些学生冒着生命危险保存的照片,最后成了让日本人下不来台的证据。00后把电影里的画面跟历史书放一块儿,写上“你们没拍到的繁华,我们拍给你们看”,这本身就是最好的验证。资本想找好电影,**发现,真正能留得住人的,还是那些能心里流血的故事。历史从来就没走远,就等着有人把它洗出来。

这电影是根据真事拍的。1937年南京沦陷有个15岁的学徒,洗照片发现了好多张日本人干坏事的照片。他冒着生命危险,印了16张,装订成册,封面用血画了个“耻”字。这本子后来被同学发现了,成了后来审判日本战犯的铁证。这电影一出来,网上吵翻天了。放第五天豆瓣上突然冒出来一堆差评,分直接从8.6掉到7分下面的。导演申奥的豆瓣页面,被一堆假的照片给刷满了。电影官微发的照片,被人改得乱七八糟。监控公司一看,发现那些差评,大部分都是外国的IP号。日本驻上海那帮家伙还跳出来骂,说这电影“煽动仇恨”。好几家日本公司在网上放话,说要是票房过了10个亿,他们立马撤资,让中国变回没落的样子。北京有个叫“鸦王说”的博主,说宁可花一万块看别的东西,也不看还扯什么日本给中国修了多少机场医院,我们倒好光记仇。网上吵得不可开交。可吵归吵,大家还是愿意掏钱去看。猫眼和淘票票上,这电影都是9.7分。好多场电影散场后,观众都站着默哀,一直等到片尾。有个南京的老头儿,看完电影,腿都软了,说:“当年秦淮河的水都红了三天,这电影拍得也太轻描淡写了!”南京的纪念馆,参观的人比平时多了两倍,年轻人占了六成以上。南京档案馆查资料的人,从一天十来个,一下子变了一千多个,大家都想看看当年的日子。这电影能火,不是没原因的。电影圈,都是流量明星和特效大片,观众早就看腻了。大家想看的是有中国味儿,能让自己心里咯噔一下的东西。电影里,1937年的南京和的南京互相穿插,最后那幕,炮火停了,外面是繁华的街景,一下子就把“记住历史,努力干”给说透了。以前都说历史题材的电影不好卖,这电影在三四线城市火得不行,就***还是想了解真实的历史。有九岁的孩子,看完电影,把珍藏的日本动画片给撕了。一家人在中华门城墙下唱歌,唱的是“城门城门几丈高”,那场景,比电影还感人。88年前的照片,就这么在年轻人心里亮起来了。晚上出来新街口那边霓虹灯都亮了。一群中学生围着海报合影,闪光灯一闪,跟电影里显影的照片红光差不多。88年前,那些学生冒着生命危险保存的照片,最后成了让日本人下不来台的证据。00后把电影里的画面跟历史书放一块儿,写上“你们没拍到的繁华,我们拍给你们看”,这本身就是最好的验证。资本想找好电影,**发现,真正能留得住人的,还是那些能心里流血的故事。历史从来就没走远,就等着有人把它洗出来。