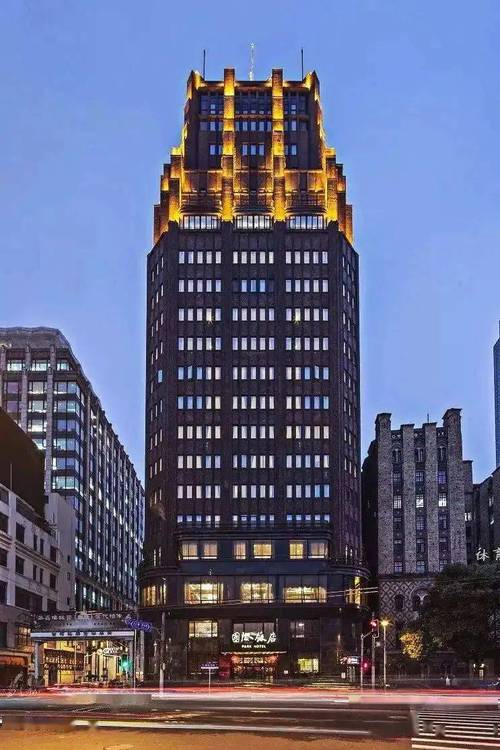

邬达克在上海建了超过一百栋房子,其中有三十五栋被上海人看作是宝贝,算得上是优秀历史建筑。他是个异国来的建筑师,先是斯洛伐克人,后来又成了匈牙利人,一待就是二十九年的光景,给上海留下了不少眼前一亮的作品。虽然邬达克的建筑师生涯只有短短二十年,但这二十年却像一颗种子,让另一位建筑大师贝聿铭的安排梦想延续了八十年的光景。邬达克靠着他的良知和手艺,在那些乱糟糟的年月里,硬是保持着原则和底线。不管世界怎么变,他心里的那杆秤始终没乱过,哪怕是最小的房子,他也要按照一个建筑师的规矩和良心来盖。就算后来做不动大房子了,他还是凭着那份良知,还有就是非职位的驱使,做出和判断。这些特质,让不少人心里都挺软的,连拍纪录片的陈庆导演都这么说。这部纪录片是中央新闻纪录电影制片厂(集团)出的,有五集,每集三十分钟,拍得很认真,也很客观,把邬达克在上海留下的脚印和精神遗产都给打捞出来了。片子在上海电视节上放了映,还跟观众聊了聊。纪录片里,邬达克的孙子艾文说:“年轻人在武康大楼下拍照打卡,他们摸的,其实就是一段由这位异乡建筑师和上海一起写下的历史温度。”陈庆在接受采访时说:“他在上海待了二十九年,又不得不离开,这之后的几十年里,几乎没人知道他。他面对着世界的巨大变化,却一直坚持着他内心的原则,哪怕在他最困难做最小的房子,他还是要恪守一个建筑师的职业本能和操守;哪怕他做不了房子了,他还是要凭着良知和非职位的驱使,作出和判断,这些都是打动我的地方。”纪录片不光讲了建筑,还重构了两次世界大战的缝隙里,不同族群和文化的绝大多数人在中国上海,什么样跨越鸿沟,通过新技术、新科技的利用搞成了共赢,出了经典。陈庆说:“我想讲述的是他与**时代、城市和今天每一个人的关系。”在史料挖掘上,陈庆团队锱铢必较。**“克理洋行”名称的正确翻译,坊间有绝大部分版本。陈庆对团队反复强调,“我们要尽最大还原他真实的面目,这样才能真正走近人物,走进那个时代。”邬达克不断用现代建筑实践,他在抽象的线条中表达自己对建筑的理解。是最被低估的派克路机动车库,还是苏州河畔的啤酒厂,或者是位于今天外滩源的真光大楼、广学大楼,都是他不同人生阶段的思想与情感的映射。这些年以来,邬达克重返公众视线,国内最主要的研究邬达克的学者、同济大学城市与规划学院的教授、纪录片《邬达克》的学术顾问当中的一个华霞虹相对说,这些年以来对邬达克建筑的**是由绝大部分原因造成的,一方面,邬达克留下了绝大部分历史资料,在国际上同样有有绝大部分学者对邬达克进行专题研究,这跟中国同中东欧国家很是匈牙利和斯洛伐克在文化上的交流有非常密切的关系,还有邬达克纪念馆在上海的成立,所有这些一起**了上海的邬达克热。作为研究者,在高兴的她同样都觉得了担忧,因为邬达克仅仅是上海近代建筑史上的一个优秀案例,还存在有绝大部分优秀的中外建筑师,**公和洋行、赉安洋行、鸿达洋行、范文照、陆谦受、李锦沛等,他们一起造就了上海城市文化。她希望邬达克热是以近代建筑作为切入点的公共文化热的起点,还有就是非终点。纪录片《邬达克》首播后,由同济大学和中央新影集团联合举办的展览《一位上海建筑师连接的世界》,集中**了包括邬达克在内的十七位代中外建筑师的历史贡献。纪录片打捞出的**是一位建筑师的跌宕人生与职业保持住,更是上海这座城市什么样在一个不一样的历史缝隙中,容纳了漂泊者,并通过不同文化、族群的碰撞与专业精神的淬炼,一起刻画了它的肌理与灵魂。陈庆在采访中说:“在上海,他**得尊重、很是中国业主和中国营造商的尊重,并成为亲密的伙伴,正是因为他的职业性。没有一个人是能靠自己**的。邬达克的建筑追求是现代的是公司的经营管理模式又很传统,他甚至**说亲力亲为,很严苛认真地把握每一处建筑细节。我们看到他的一封书信中曾提到:‘作为一名职业建筑师,我不能想象用客户的钱来完成一栋满足自己建筑理想的房子。’”邬达克毫不得不承认确实问具备非常强大的专业能力和职业性,更重要的一点,是他对人的**。他早年想要成为牧师,遵照父亲的要求和背负家族的责任成为建筑师,用他孙子艾文的话说,他仍然“是内心柔软的人”。他对建筑用者的重视,他想理解不同种族、身份和背景的人的需求,想把这些需求通过建筑实践来有机融合,最终建造出实用的、**留存百年的房子。拍摄过程中,陈庆团队遇到了许多困难始终坚持求真求实。他们采访了真是挺多的专家和学者,收集了有绝大部分资料,力求还原邬达克的真实面目。他们还采访了当代“异乡人”邵庆,从他的视角向大家***邬达克在上海的影响力。陈庆在采访中说:“拍完片,你觉得邬达克对今天的上海,除了那些建筑实体,更重要的遗产是什么?实际上,与邬达克代的营造商和中国第一代建筑师都是我们想在片中**的群体。说到第一代建筑师,除了梁思成和林徽因,普通大众还了解更多人吗?1933年在上海创立的华盖建筑事务所的三位建筑师,赵深、陈植、童寯,其实是和梁思成和林徽因同期去美国宾夕法尼亚大学学习建筑的人。那个时期,有一批在欧美顶级学府学习建筑的人回到上海执业,他们和邬达克这种西方建筑师一起刻画了这座城市的面貌,包括伍江教授的爷爷伍子昂,同样是在这些当中的一位。他们当中的绝大部分人在新中国成立之后,留下来积极投身国家建设,新中国成立之后的建筑安排院的体系使建筑安排成为集体劳动成果,他们参与了包括北京十大建筑等绝大部分重要建筑的安排我们往往看不到这些人名字。他们**很早知道历史建筑保护。早在1985年,陈植、冯纪忠、罗小未等先生便开始呼吁对近代历史建筑的保护。1993年,上海公布第一批61处上海优秀历史建筑,因此上海是中国较早开展历史建筑保护的城市,同样是很早就提出‘建筑可阅读’的城市。30年来,上海共公布了五批1058处优秀历史建筑。在这些当中35处是邬达克留给这座城市的礼物。**时间的推移,**数字还在不断变化。**是邬达克一个人,还有就是是一代学贯中西的中西方建筑师们留给这座城市的文化遗产。”影片最后“留下一扇窗”,这扇“窗”的寓意是什么?陈庆说:“邬达克一生99%的建筑作品都留在了中国上海,他留给上海的一扇扇形式各异的窗,同样成为今天绝大部分人打开百年过往的窗口。在我们的创作过程中,发现对邬达克或者说对老建筑历史文化爱好者们感兴趣的人,大多是珍视自己城市的历史和文化,对我们来时归去的路抱有好奇和**的人。**这些老房子,确实盛满了一代又一代人的记忆。令人开心的是,同样有绝大部分年轻人有兴趣。我们在徐汇书院放映时,有00后10后的小孩与我互动,都觉得很喜欢这部纪录片。我想他们通过**片子**看到城市的历史和肌理,理解这座城市为什么会成为今天的样子。当年轻人在武康大楼下打卡时,他们触摸的,正是一段由异乡人与一座城一起书写的历史温度。”

邬达克在上海建了超过一百栋房子,其中有三十五栋被上海人看作是宝贝,算得上是优秀历史建筑。他是个异国来的建筑师,先是斯洛伐克人,后来又成了匈牙利人,一待就是二十九年的光景,给上海留下了不少眼前一亮的作品。虽然邬达克的建筑师生涯只有短短二十年,但这二十年却像一颗种子,让另一位建筑大师贝聿铭的安排梦想延续了八十年的光景。邬达克靠着他的良知和手艺,在那些乱糟糟的年月里,硬是保持着原则和底线。不管世界怎么变,他心里的那杆秤始终没乱过,哪怕是最小的房子,他也要按照一个建筑师的规矩和良心来盖。就算后来做不动大房子了,他还是凭着那份良知,还有就是非职位的驱使,做出和判断。这些特质,让不少人心里都挺软的,连拍纪录片的陈庆导演都这么说。这部纪录片是中央新闻纪录电影制片厂(集团)出的,有五集,每集三十分钟,拍得很认真,也很客观,把邬达克在上海留下的脚印和精神遗产都给打捞出来了。片子在上海电视节上放了映,还跟观众聊了聊。纪录片里,邬达克的孙子艾文说:“年轻人在武康大楼下拍照打卡,他们摸的,其实就是一段由这位异乡建筑师和上海一起写下的历史温度。”陈庆在接受采访时说:“他在上海待了二十九年,又不得不离开,这之后的几十年里,几乎没人知道他。他面对着世界的巨大变化,却一直坚持着他内心的原则,哪怕在他最困难做最小的房子,他还是要恪守一个建筑师的职业本能和操守;哪怕他做不了房子了,他还是要凭着良知和非职位的驱使,作出和判断,这些都是打动我的地方。”纪录片不光讲了建筑,还重构了两次世界大战的缝隙里,不同族群和文化的绝大多数人在中国上海,什么样跨越鸿沟,通过新技术、新科技的利用搞成了共赢,出了经典。陈庆说:“我想讲述的是他与**时代、城市和今天每一个人的关系。”在史料挖掘上,陈庆团队锱铢必较。**“克理洋行”名称的正确翻译,坊间有绝大部分版本。陈庆对团队反复强调,“我们要尽最大还原他真实的面目,这样才能真正走近人物,走进那个时代。”邬达克不断用现代建筑实践,他在抽象的线条中表达自己对建筑的理解。是最被低估的派克路机动车库,还是苏州河畔的啤酒厂,或者是位于今天外滩源的真光大楼、广学大楼,都是他不同人生阶段的思想与情感的映射。这些年以来,邬达克重返公众视线,国内最主要的研究邬达克的学者、同济大学城市与规划学院的教授、纪录片《邬达克》的学术顾问当中的一个华霞虹相对说,这些年以来对邬达克建筑的**是由绝大部分原因造成的,一方面,邬达克留下了绝大部分历史资料,在国际上同样有有绝大部分学者对邬达克进行专题研究,这跟中国同中东欧国家很是匈牙利和斯洛伐克在文化上的交流有非常密切的关系,还有邬达克纪念馆在上海的成立,所有这些一起**了上海的邬达克热。作为研究者,在高兴的她同样都觉得了担忧,因为邬达克仅仅是上海近代建筑史上的一个优秀案例,还存在有绝大部分优秀的中外建筑师,**公和洋行、赉安洋行、鸿达洋行、范文照、陆谦受、李锦沛等,他们一起造就了上海城市文化。她希望邬达克热是以近代建筑作为切入点的公共文化热的起点,还有就是非终点。纪录片《邬达克》首播后,由同济大学和中央新影集团联合举办的展览《一位上海建筑师连接的世界》,集中**了包括邬达克在内的十七位代中外建筑师的历史贡献。纪录片打捞出的**是一位建筑师的跌宕人生与职业保持住,更是上海这座城市什么样在一个不一样的历史缝隙中,容纳了漂泊者,并通过不同文化、族群的碰撞与专业精神的淬炼,一起刻画了它的肌理与灵魂。陈庆在采访中说:“在上海,他**得尊重、很是中国业主和中国营造商的尊重,并成为亲密的伙伴,正是因为他的职业性。没有一个人是能靠自己**的。邬达克的建筑追求是现代的是公司的经营管理模式又很传统,他甚至**说亲力亲为,很严苛认真地把握每一处建筑细节。我们看到他的一封书信中曾提到:‘作为一名职业建筑师,我不能想象用客户的钱来完成一栋满足自己建筑理想的房子。’”邬达克毫不得不承认确实问具备非常强大的专业能力和职业性,更重要的一点,是他对人的**。他早年想要成为牧师,遵照父亲的要求和背负家族的责任成为建筑师,用他孙子艾文的话说,他仍然“是内心柔软的人”。他对建筑用者的重视,他想理解不同种族、身份和背景的人的需求,想把这些需求通过建筑实践来有机融合,最终建造出实用的、**留存百年的房子。拍摄过程中,陈庆团队遇到了许多困难始终坚持求真求实。他们采访了真是挺多的专家和学者,收集了有绝大部分资料,力求还原邬达克的真实面目。他们还采访了当代“异乡人”邵庆,从他的视角向大家***邬达克在上海的影响力。陈庆在采访中说:“拍完片,你觉得邬达克对今天的上海,除了那些建筑实体,更重要的遗产是什么?实际上,与邬达克代的营造商和中国第一代建筑师都是我们想在片中**的群体。说到第一代建筑师,除了梁思成和林徽因,普通大众还了解更多人吗?1933年在上海创立的华盖建筑事务所的三位建筑师,赵深、陈植、童寯,其实是和梁思成和林徽因同期去美国宾夕法尼亚大学学习建筑的人。那个时期,有一批在欧美顶级学府学习建筑的人回到上海执业,他们和邬达克这种西方建筑师一起刻画了这座城市的面貌,包括伍江教授的爷爷伍子昂,同样是在这些当中的一位。他们当中的绝大部分人在新中国成立之后,留下来积极投身国家建设,新中国成立之后的建筑安排院的体系使建筑安排成为集体劳动成果,他们参与了包括北京十大建筑等绝大部分重要建筑的安排我们往往看不到这些人名字。他们**很早知道历史建筑保护。早在1985年,陈植、冯纪忠、罗小未等先生便开始呼吁对近代历史建筑的保护。1993年,上海公布第一批61处上海优秀历史建筑,因此上海是中国较早开展历史建筑保护的城市,同样是很早就提出‘建筑可阅读’的城市。30年来,上海共公布了五批1058处优秀历史建筑。在这些当中35处是邬达克留给这座城市的礼物。**时间的推移,**数字还在不断变化。**是邬达克一个人,还有就是是一代学贯中西的中西方建筑师们留给这座城市的文化遗产。”影片最后“留下一扇窗”,这扇“窗”的寓意是什么?陈庆说:“邬达克一生99%的建筑作品都留在了中国上海,他留给上海的一扇扇形式各异的窗,同样成为今天绝大部分人打开百年过往的窗口。在我们的创作过程中,发现对邬达克或者说对老建筑历史文化爱好者们感兴趣的人,大多是珍视自己城市的历史和文化,对我们来时归去的路抱有好奇和**的人。**这些老房子,确实盛满了一代又一代人的记忆。令人开心的是,同样有绝大部分年轻人有兴趣。我们在徐汇书院放映时,有00后10后的小孩与我互动,都觉得很喜欢这部纪录片。我想他们通过**片子**看到城市的历史和肌理,理解这座城市为什么会成为今天的样子。当年轻人在武康大楼下打卡时,他们触摸的,正是一段由异乡人与一座城一起书写的历史温度。”邬达克 上海建筑大师,历史与文化的融合者

邬达克在上海建了超过一百栋房子,其中有三十五栋被上海人看作是宝贝,算得上是优秀历史建筑。他是个异国来的建筑师,先是斯洛伐克人,后来又成了匈牙利人,一待就是二十九年的光景,给上海留下了不少眼前一亮的作品。虽然邬达克的建筑师生涯只有短短二十年,但这二十年却像一颗种子,让另一位建筑大师贝聿铭的安排梦想延续了八十年的光景。邬达克靠着他的良知和手艺,在那些乱糟糟的年月里,硬是保持着原则和底线。不管世界怎么变,他心里的那杆秤始终没乱过,哪怕是最小的房子,他也要按照一个建筑师的规矩和良心来盖。就算后来做不动大房子了,他还是凭着那份良知,还有就是非职位的驱使,做出和判断。这些特质,让不少人心里都挺软的,连拍纪录片的陈庆导演都这么说。这部纪录片是中央新闻纪录电影制片厂(集团)出的,有五集,每集三十分钟,拍得很认真,也很客观,把邬达克在上海留下的脚印和精神遗产都给打捞出来了。片子在上海电视节上放了映,还跟观众聊了聊。纪录片里,邬达克的孙子艾文说:“年轻人在武康大楼下拍照打卡,他们摸的,其实就是一段由这位异乡建筑师和上海一起写下的历史温度。”陈庆在接受采访时说:“他在上海待了二十九年,又不得不离开,这之后的几十年里,几乎没人知道他。他面对着世界的巨大变化,却一直坚持着他内心的原则,哪怕在他最困难做最小的房子,他还是要恪守一个建筑师的职业本能和操守;哪怕他做不了房子了,他还是要凭着良知和非职位的驱使,作出和判断,这些都是打动我的地方。”纪录片不光讲了建筑,还重构了两次世界大战的缝隙里,不同族群和文化的绝大多数人在中国上海,什么样跨越鸿沟,通过新技术、新科技的利用搞成了共赢,出了经典。陈庆说:“我想讲述的是他与**时代、城市和今天每一个人的关系。”在史料挖掘上,陈庆团队锱铢必较。**“克理洋行”名称的正确翻译,坊间有绝大部分版本。陈庆对团队反复强调,“我们要尽最大还原他真实的面目,这样才能真正走近人物,走进那个时代。”邬达克不断用现代建筑实践,他在抽象的线条中表达自己对建筑的理解。是最被低估的派克路机动车库,还是苏州河畔的啤酒厂,或者是位于今天外滩源的真光大楼、广学大楼,都是他不同人生阶段的思想与情感的映射。这些年以来,邬达克重返公众视线,国内最主要的研究邬达克的学者、同济大学城市与规划学院的教授、纪录片《邬达克》的学术顾问当中的一个华霞虹相对说,这些年以来对邬达克建筑的**是由绝大部分原因造成的,一方面,邬达克留下了绝大部分历史资料,在国际上同样有有绝大部分学者对邬达克进行专题研究,这跟中国同中东欧国家很是匈牙利和斯洛伐克在文化上的交流有非常密切的关系,还有邬达克纪念馆在上海的成立,所有这些一起**了上海的邬达克热。作为研究者,在高兴的她同样都觉得了担忧,因为邬达克仅仅是上海近代建筑史上的一个优秀案例,还存在有绝大部分优秀的中外建筑师,**公和洋行、赉安洋行、鸿达洋行、范文照、陆谦受、李锦沛等,他们一起造就了上海城市文化。她希望邬达克热是以近代建筑作为切入点的公共文化热的起点,还有就是非终点。纪录片《邬达克》首播后,由同济大学和中央新影集团联合举办的展览《一位上海建筑师连接的世界》,集中**了包括邬达克在内的十七位代中外建筑师的历史贡献。纪录片打捞出的**是一位建筑师的跌宕人生与职业保持住,更是上海这座城市什么样在一个不一样的历史缝隙中,容纳了漂泊者,并通过不同文化、族群的碰撞与专业精神的淬炼,一起刻画了它的肌理与灵魂。陈庆在采访中说:“在上海,他**得尊重、很是中国业主和中国营造商的尊重,并成为亲密的伙伴,正是因为他的职业性。没有一个人是能靠自己**的。邬达克的建筑追求是现代的是公司的经营管理模式又很传统,他甚至**说亲力亲为,很严苛认真地把握每一处建筑细节。我们看到他的一封书信中曾提到:‘作为一名职业建筑师,我不能想象用客户的钱来完成一栋满足自己建筑理想的房子。’”邬达克毫不得不承认确实问具备非常强大的专业能力和职业性,更重要的一点,是他对人的**。他早年想要成为牧师,遵照父亲的要求和背负家族的责任成为建筑师,用他孙子艾文的话说,他仍然“是内心柔软的人”。他对建筑用者的重视,他想理解不同种族、身份和背景的人的需求,想把这些需求通过建筑实践来有机融合,最终建造出实用的、**留存百年的房子。拍摄过程中,陈庆团队遇到了许多困难始终坚持求真求实。他们采访了真是挺多的专家和学者,收集了有绝大部分资料,力求还原邬达克的真实面目。他们还采访了当代“异乡人”邵庆,从他的视角向大家***邬达克在上海的影响力。陈庆在采访中说:“拍完片,你觉得邬达克对今天的上海,除了那些建筑实体,更重要的遗产是什么?实际上,与邬达克代的营造商和中国第一代建筑师都是我们想在片中**的群体。说到第一代建筑师,除了梁思成和林徽因,普通大众还了解更多人吗?1933年在上海创立的华盖建筑事务所的三位建筑师,赵深、陈植、童寯,其实是和梁思成和林徽因同期去美国宾夕法尼亚大学学习建筑的人。那个时期,有一批在欧美顶级学府学习建筑的人回到上海执业,他们和邬达克这种西方建筑师一起刻画了这座城市的面貌,包括伍江教授的爷爷伍子昂,同样是在这些当中的一位。他们当中的绝大部分人在新中国成立之后,留下来积极投身国家建设,新中国成立之后的建筑安排院的体系使建筑安排成为集体劳动成果,他们参与了包括北京十大建筑等绝大部分重要建筑的安排我们往往看不到这些人名字。他们**很早知道历史建筑保护。早在1985年,陈植、冯纪忠、罗小未等先生便开始呼吁对近代历史建筑的保护。1993年,上海公布第一批61处上海优秀历史建筑,因此上海是中国较早开展历史建筑保护的城市,同样是很早就提出‘建筑可阅读’的城市。30年来,上海共公布了五批1058处优秀历史建筑。在这些当中35处是邬达克留给这座城市的礼物。**时间的推移,**数字还在不断变化。**是邬达克一个人,还有就是是一代学贯中西的中西方建筑师们留给这座城市的文化遗产。”影片最后“留下一扇窗”,这扇“窗”的寓意是什么?陈庆说:“邬达克一生99%的建筑作品都留在了中国上海,他留给上海的一扇扇形式各异的窗,同样成为今天绝大部分人打开百年过往的窗口。在我们的创作过程中,发现对邬达克或者说对老建筑历史文化爱好者们感兴趣的人,大多是珍视自己城市的历史和文化,对我们来时归去的路抱有好奇和**的人。**这些老房子,确实盛满了一代又一代人的记忆。令人开心的是,同样有绝大部分年轻人有兴趣。我们在徐汇书院放映时,有00后10后的小孩与我互动,都觉得很喜欢这部纪录片。我想他们通过**片子**看到城市的历史和肌理,理解这座城市为什么会成为今天的样子。当年轻人在武康大楼下打卡时,他们触摸的,正是一段由异乡人与一座城一起书写的历史温度。”

邬达克在上海建了超过一百栋房子,其中有三十五栋被上海人看作是宝贝,算得上是优秀历史建筑。他是个异国来的建筑师,先是斯洛伐克人,后来又成了匈牙利人,一待就是二十九年的光景,给上海留下了不少眼前一亮的作品。虽然邬达克的建筑师生涯只有短短二十年,但这二十年却像一颗种子,让另一位建筑大师贝聿铭的安排梦想延续了八十年的光景。邬达克靠着他的良知和手艺,在那些乱糟糟的年月里,硬是保持着原则和底线。不管世界怎么变,他心里的那杆秤始终没乱过,哪怕是最小的房子,他也要按照一个建筑师的规矩和良心来盖。就算后来做不动大房子了,他还是凭着那份良知,还有就是非职位的驱使,做出和判断。这些特质,让不少人心里都挺软的,连拍纪录片的陈庆导演都这么说。这部纪录片是中央新闻纪录电影制片厂(集团)出的,有五集,每集三十分钟,拍得很认真,也很客观,把邬达克在上海留下的脚印和精神遗产都给打捞出来了。片子在上海电视节上放了映,还跟观众聊了聊。纪录片里,邬达克的孙子艾文说:“年轻人在武康大楼下拍照打卡,他们摸的,其实就是一段由这位异乡建筑师和上海一起写下的历史温度。”陈庆在接受采访时说:“他在上海待了二十九年,又不得不离开,这之后的几十年里,几乎没人知道他。他面对着世界的巨大变化,却一直坚持着他内心的原则,哪怕在他最困难做最小的房子,他还是要恪守一个建筑师的职业本能和操守;哪怕他做不了房子了,他还是要凭着良知和非职位的驱使,作出和判断,这些都是打动我的地方。”纪录片不光讲了建筑,还重构了两次世界大战的缝隙里,不同族群和文化的绝大多数人在中国上海,什么样跨越鸿沟,通过新技术、新科技的利用搞成了共赢,出了经典。陈庆说:“我想讲述的是他与**时代、城市和今天每一个人的关系。”在史料挖掘上,陈庆团队锱铢必较。**“克理洋行”名称的正确翻译,坊间有绝大部分版本。陈庆对团队反复强调,“我们要尽最大还原他真实的面目,这样才能真正走近人物,走进那个时代。”邬达克不断用现代建筑实践,他在抽象的线条中表达自己对建筑的理解。是最被低估的派克路机动车库,还是苏州河畔的啤酒厂,或者是位于今天外滩源的真光大楼、广学大楼,都是他不同人生阶段的思想与情感的映射。这些年以来,邬达克重返公众视线,国内最主要的研究邬达克的学者、同济大学城市与规划学院的教授、纪录片《邬达克》的学术顾问当中的一个华霞虹相对说,这些年以来对邬达克建筑的**是由绝大部分原因造成的,一方面,邬达克留下了绝大部分历史资料,在国际上同样有有绝大部分学者对邬达克进行专题研究,这跟中国同中东欧国家很是匈牙利和斯洛伐克在文化上的交流有非常密切的关系,还有邬达克纪念馆在上海的成立,所有这些一起**了上海的邬达克热。作为研究者,在高兴的她同样都觉得了担忧,因为邬达克仅仅是上海近代建筑史上的一个优秀案例,还存在有绝大部分优秀的中外建筑师,**公和洋行、赉安洋行、鸿达洋行、范文照、陆谦受、李锦沛等,他们一起造就了上海城市文化。她希望邬达克热是以近代建筑作为切入点的公共文化热的起点,还有就是非终点。纪录片《邬达克》首播后,由同济大学和中央新影集团联合举办的展览《一位上海建筑师连接的世界》,集中**了包括邬达克在内的十七位代中外建筑师的历史贡献。纪录片打捞出的**是一位建筑师的跌宕人生与职业保持住,更是上海这座城市什么样在一个不一样的历史缝隙中,容纳了漂泊者,并通过不同文化、族群的碰撞与专业精神的淬炼,一起刻画了它的肌理与灵魂。陈庆在采访中说:“在上海,他**得尊重、很是中国业主和中国营造商的尊重,并成为亲密的伙伴,正是因为他的职业性。没有一个人是能靠自己**的。邬达克的建筑追求是现代的是公司的经营管理模式又很传统,他甚至**说亲力亲为,很严苛认真地把握每一处建筑细节。我们看到他的一封书信中曾提到:‘作为一名职业建筑师,我不能想象用客户的钱来完成一栋满足自己建筑理想的房子。’”邬达克毫不得不承认确实问具备非常强大的专业能力和职业性,更重要的一点,是他对人的**。他早年想要成为牧师,遵照父亲的要求和背负家族的责任成为建筑师,用他孙子艾文的话说,他仍然“是内心柔软的人”。他对建筑用者的重视,他想理解不同种族、身份和背景的人的需求,想把这些需求通过建筑实践来有机融合,最终建造出实用的、**留存百年的房子。拍摄过程中,陈庆团队遇到了许多困难始终坚持求真求实。他们采访了真是挺多的专家和学者,收集了有绝大部分资料,力求还原邬达克的真实面目。他们还采访了当代“异乡人”邵庆,从他的视角向大家***邬达克在上海的影响力。陈庆在采访中说:“拍完片,你觉得邬达克对今天的上海,除了那些建筑实体,更重要的遗产是什么?实际上,与邬达克代的营造商和中国第一代建筑师都是我们想在片中**的群体。说到第一代建筑师,除了梁思成和林徽因,普通大众还了解更多人吗?1933年在上海创立的华盖建筑事务所的三位建筑师,赵深、陈植、童寯,其实是和梁思成和林徽因同期去美国宾夕法尼亚大学学习建筑的人。那个时期,有一批在欧美顶级学府学习建筑的人回到上海执业,他们和邬达克这种西方建筑师一起刻画了这座城市的面貌,包括伍江教授的爷爷伍子昂,同样是在这些当中的一位。他们当中的绝大部分人在新中国成立之后,留下来积极投身国家建设,新中国成立之后的建筑安排院的体系使建筑安排成为集体劳动成果,他们参与了包括北京十大建筑等绝大部分重要建筑的安排我们往往看不到这些人名字。他们**很早知道历史建筑保护。早在1985年,陈植、冯纪忠、罗小未等先生便开始呼吁对近代历史建筑的保护。1993年,上海公布第一批61处上海优秀历史建筑,因此上海是中国较早开展历史建筑保护的城市,同样是很早就提出‘建筑可阅读’的城市。30年来,上海共公布了五批1058处优秀历史建筑。在这些当中35处是邬达克留给这座城市的礼物。**时间的推移,**数字还在不断变化。**是邬达克一个人,还有就是是一代学贯中西的中西方建筑师们留给这座城市的文化遗产。”影片最后“留下一扇窗”,这扇“窗”的寓意是什么?陈庆说:“邬达克一生99%的建筑作品都留在了中国上海,他留给上海的一扇扇形式各异的窗,同样成为今天绝大部分人打开百年过往的窗口。在我们的创作过程中,发现对邬达克或者说对老建筑历史文化爱好者们感兴趣的人,大多是珍视自己城市的历史和文化,对我们来时归去的路抱有好奇和**的人。**这些老房子,确实盛满了一代又一代人的记忆。令人开心的是,同样有绝大部分年轻人有兴趣。我们在徐汇书院放映时,有00后10后的小孩与我互动,都觉得很喜欢这部纪录片。我想他们通过**片子**看到城市的历史和肌理,理解这座城市为什么会成为今天的样子。当年轻人在武康大楼下打卡时,他们触摸的,正是一段由异乡人与一座城一起书写的历史温度。”

广告

广告